ネタ切れではないのですが、新聞記事で失礼します。鶉野飛行場の北西にある大願寺には、軍需工場の第11海軍航空廠姫路補給工場の事務所が置かれた。1945年夏、本土決戦に備えて戦闘機80機が鶉野に集結したが、B29重爆撃機の迎撃に飛び立つことはなかった。戦闘機温存のため飛び立つことは無く、代わって対空砲火が行われたが届くはずも無かった。しばらくすると、広島に新型爆弾が投下され、聞き取りにくい玉音放送によって敗戦を雰囲気で知ることとなる。

ネタ切れではないのですが、新聞記事で失礼します。鶉野飛行場の北西にある大願寺には、軍需工場の第11海軍航空廠姫路補給工場の事務所が置かれた。1945年夏、本土決戦に備えて戦闘機80機が鶉野に集結したが、B29重爆撃機の迎撃に飛び立つことはなかった。戦闘機温存のため飛び立つことは無く、代わって対空砲火が行われたが届くはずも無かった。しばらくすると、広島に新型爆弾が投下され、聞き取りにくい玉音放送によって敗戦を雰囲気で知ることとなる。

北条線・網引駅、そこは長閑な田舎に囲まれた駅で、2年前の盆休みに周りの景色を眺めながらしばらく佇んだのを思い出した。もちろん戦時中の事故のことは知っていたので、それを思いながら駅舎にある説明板に見入ったのを記憶している。1945年3月31日、網引駅に向かおうと蒸気機関車が速度を緩めたときに、戦闘機・紫電改が線路上に墜落したことから蒸気機関車は脱線し、戦闘機のパイロットを含めてて12名が死亡した。大岩虎吉氏が特攻のために鶉野を去った一週間後のことである。脱線した機関車の車輪を偶然見つけた上村氏(鶉野飛行場を中心に戦争の遺産などの保存活動の実行委員長)は、網引駅に持ち帰って約5ヶ月展示していた。網引駅にて永続的に保管できるように働きかけていたようであるが、どうやら叶わなかったようである。

太平洋戦争の末期、数多くの特攻隊員を送り出した姫路海軍航空隊・鶉野飛行場の記事が載っていた。ここは、太平洋戦争が悪化しはじめた頃、優秀なパイロットを養成するため、昭和17年に着工し、昭和18年に完成した旧日本海軍の飛行場であり兵庫県加西にあります。昭和17年はミッドウエー海戦で敗戦し、翌年18年はガダルカナル島撤退の年。このときに姫路海軍航空隊基地が開隊、一号局地戦闘機改が完成し、海軍正式機に採用され、紫電改と命名され量産が実施された。飛行場の西南には、川西航空機姫路製作所鶉野工場があり、「紫電」「紫電改」など 500機余りの戦闘機が組み立てられた。 当時、航空隊には、17歳から25歳までの若者が全国から約320名集められ、ここで30時間の飛行訓練を受けた後、各航空隊へと散っていった。 昭和20年には、練習生による神風特攻隊「白鷺隊」が編成され、終戦までに63名の尊い命が失われたという。

そのうちの一人が大岩虎吉さん。特攻隊育成の教官であった大岩さんが、奥さん子供さんを残して自らも志願して鶉野飛行場から鹿児島へ向かうとき、翼を左右に振りながら家族の頭上を轟音とともに通り過ぎた。最後の別れの挨拶である。今まで気丈にしていた奥さんは、娘さんをおぶりながら「わ~っ」と泣き崩れたという。大岩さんが、鹿児島・串良から沖縄方面に出撃したのは4月6日。悲報は4月中旬に鶉野に伝わった。

米軍が4月1日に沖縄上陸するとともに4月6日には難なく中部へ侵攻。3ヶ月も経たない6月23日、陸軍第32軍司令官・牛島満中将の自決とともに沖縄戦終結となっています。しかし牛島司令官は、「最後の一兵まで戦い抜くべし」 という主旨の命令を下して自決している。大本営が組織的な抵抗を終了させたのは6月25日であるが、日本敗残兵は沖縄本島及び廻りの諸島でさらに二ヶ月以上もゲリラ戦を繰り広げている。従って本当に沖縄戦が終了したのは6月23日ではないのである。(私感)

2015/6/24 読売新聞より

飛行場の北には機銃座があります。中央部が銃座で、対空砲火をするための機銃です。

中城城は、北中城村から中城村にわたる標高167メートルの高台に、東北から南西にほぼ一直線につらなる6つの城郭からなる城で、琉球王国時代に築城家として知られる護佐丸が、勝連半島で勢力を伸ばしていた阿麻和利に対する備えとして、読谷の座喜味城から移されて築いた城だといわれています。自然の地形を巧みに利用した美しい曲線の城壁に囲まれ、一の郭と二の郭は「布積」、三の郭と西北側の郭は「あいかた積」と呼ばれる手法で築かれており、その築城技術は高く評価されています。当時の琉球は、沖縄本島南部の佐敷から興った第一尚氏によって、国家が統一されていく過程にあり、その最終段階でこの城が果した役割は大きいものがありました。護佐丸の滅亡後、この城がどのような使われ方をしたのかについては定かではありませんが、第二尚氏になると中城の領地が王の直轄領となっていたことからすると、中城城は王子の居城としてしばらく使われていた可能性も高いといわれています。平成12年12月、中城城跡を含む「琉球王国のグスク及び関連遺産群」が国内11番目の世界遺産として登録されました。世界に誇る歴史遺産を、私たちは大切に守り伝えていかなければなりません。中城城はその後も威容を誇り、1853年に黒船でペリー提督一行が沖縄に立ち寄った際、中城城を測量し、「要塞の資材は石灰岩であり、その石造建築は、賞賛すべき構造のものであった」と『日本遠征記』に残しています。過酷を極めた沖縄戦の戦禍もまぬがれ、県内でもっとも原型をとどめた城として、昭和47(1972)年には国指定史跡になり、観光地・行楽地としても人気があり、県内外から多くの人が訪れます。幾多の歴史ドラマをはらんだ中城城は、本村が村づくりの起爆剤として位置づけている「中城公園整備事業」、「古城周辺整備事業」で、今、新たな時代を迎えています。「北中城村HPより抜粋」

勝連城は、琉球王国安定過程で国王に最期まで抵抗した有力按司・阿麻和利が最後の城主として有名である。阿麻和利はクーデターを起こしてこの地方の按司となり、琉球の統一を目論んだが1458年に琉球王府によって滅ぼされるという歴史を持つ。沖縄の旅の目的は沖縄戦巡りだけではなく城跡巡りでもあり、順次紹介していこうと思う。ここ勝連城跡は今帰仁城に劣らず広大な城郭を持ち、その展望の美しさが際立っていた。韓国人カップルがスタッフとともに撮影会をしていたので飛び入り参加させて頂いた。

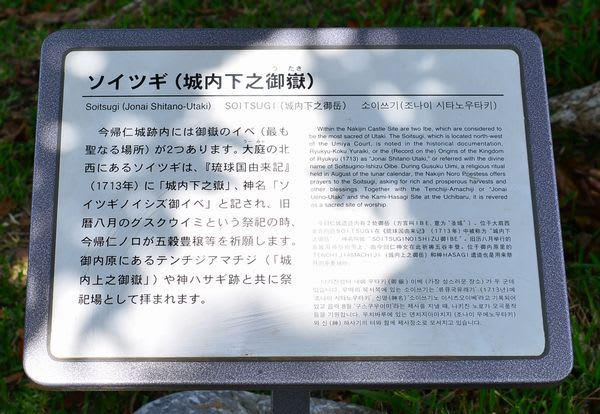

御嶽というのは聖なる場所、どの城にも何箇所か設けられている。ここ今帰仁城にもソイツギ、テンチジアマチジという二箇所の御嶽があり、旧盆の明けの亥の日をはさみ三日間「ウンジャミ」という祭祀が行われる。一日目はウーニと呼ばれる土盛で船漕ぎの行事を、二日目には「グスクウイミ」と呼ばれ城内のハサギ跡(北殿跡)で五穀豊穣、無病息災、家内安全、子孫繁栄を祈願し、さらに主郭の「火神の祠」「カラウカー」「ソイツギ」「テンチジアマチジ」の各拝所を廻って祈願をします。それから平郎門を出て城外旧道の小道を通り、シバンティーナ浜で御願します。神人を率いる先頭はトウシンケージの旗をかかげ、最後は今帰仁ノロ殿内近くの小高い丘(プイヌモー)で今帰仁城跡に向かって拝み、グスクウイミの終わりを告げます。最終日三日目はシマヌウイミといい、今泊区内の旧親泊・今帰仁の両シマの神ハサギで執り行われます。現在では、これらの祭祀も昔から行ってきた神人達(かみんちゅたち)の老齢化等から、祭事そのものが簡略化して古式にのっとった祭祀はほとんど失われているのが現状です。(村役場説明より抜粋)

テンチジアマチジ御嶽

今帰仁城は、琉球が中山に統一される前には北山王の居城とし、中山が三山を統一後には琉球王府から派遣された監守の居城であった。7つの郭から構成されるその面積は首里城とほぼ同規模である。集落を統括していた各地按司がまとまっていく過程で、今帰仁グスク、浦添グスク、大里グスクや南山グスクへ集約され、今帰仁・浦添・大里(高嶺)の三グスクを中心にまとまった時代が三山鼎立時代である。『中山世鑑』や『中山世譜』によると「琉球は有史以来統一王統によって統治されてきたが、英祖王統玉城王代の延祐年間(1314年~1320年)に至って国政が乱れ、今帰仁按司と大里按司が離反して山北・南山を形成したため、統一王統は崩れ中山の勢力範囲が限定された」といわれている。三山でも中山は最も数多くの進貢を行うとともに留学生を送り直接中国の学問や政治・社会制度を学ばせ、中国から技術を持った人々を帰化させるなど、大陸の新しい文化を積極的にとりいれてきた。そのことがやがて他の二つの小国家をしのぐ勢力を築くことになり、琉球を統一する礎となったという。(今帰仁村役場説明資料より抜粋)

今帰仁城の鳥居跡

城郭変遷

監守(城主)来歴碑

円覚寺!京都五山の一つに数えられる格式ある寺院である。筆頭はもちろん南禅寺。そもそも五山という制は鎌倉幕府が始めた禅宗寺院の格付けで、後醍醐天皇の建武の新政下では南禅寺と大徳寺を五山の第一位とし、建仁寺、東福寺、建長寺、円覚寺の順位を定めた。南北朝では足利尊氏が後醍醐天皇の冥福を祈るために嵯峨に天竜寺を建立し、足利義満が室町幕府に隣接して相国寺を建立すると五山の制に変化がおこった。南禅寺を五山の上におき、京五山として天竜、相国、建仁、東福、万寿の各寺を位置づけたのである。この京五山に対して鎌倉五山というのがあり、円覚寺は臨済宗円覚寺派の大本山で、鎌倉五山第二位に列せられる。この円覚寺は鎌倉時代後期、北条時宗が中国より無学祖元禅師を招いて創建されたのである。

そしてここ沖縄首里にある円覚寺も京都・鎌倉と同じく臨済宗の寺院であり、鎌倉の円覚寺を模して建立されたという。第二尚氏の菩提寺として1494年建立以来繁栄し、寺前にある円鑑池では中国からの冊封使を招いて宴が開かれるなど、琉球王朝史の中で極めて繁栄を見せた寺院なのである。第二次大戦では伽藍など国宝の全てが焼失したが、1968年に総門だけが復元されている。

┏尚宣威②1430-1477

┗尚円王①1415-1476

┣尚真王③1465-1527

┃ ┃ 琉球王国第二尚氏王統の第3代国王

┃ ┗尚清王④1497-1555

┃ ┗尚元王⑤1528-1572

┃ ┗尚永王⑥1559-1589-尚豊王⑧1590-1640

┃ ┗□・・・・・□尚泰王⑲1843-1901(最後の琉球国王、ペリーと琉米修好条約を締結1854年)

世添大美御前加那志

復元された円覚寺の総門

舟遊びの行われた池・龍潭に浮かぶ弁財天堂

首里城を後にして帰ろうとしたときに見つけたのがここ。「天界寺」は、第一尚氏王統六代尚泰久王が創建した臨済宗の寺院で、円覚寺・天王寺とともに首里三ケ寺のひとつで尚家の菩提寺である。尚泰久王は第一尚氏王統第二代王尚巴志の息子で、護佐丸娘の夫にあたる。寺が建っていた周辺の地形は、琉球石灰岩の厚い層が広がっていたため、地下水を掘り起こすことができず、1697年(尚貞王代)に寺僧の了道が蔡応瑞に頼んで、井戸を掘ったところ念願の水がでたという。歴史書「球陽」には、この井戸は水質がよく日照りのときでも涸れないと記されており、旧天界寺の井戸は、由緒ある井戸といえる。1879年の廃藩置県後、首里三平等(ミフィラ)にあった3つの殿内(首里、真壁、儀保)は、天界寺跡の一角に移され、ひとつの建物にまとめられて『三殿内(ミトゥンチ)』と呼ばれた。

第一尚氏王統

尚巴志②1372-1439 首里城主

┣尚泰久⑥1415-1460

┃ ┃

┃ ┣百十踏揚

┃ ┃ ┣

┃ ┃阿麻和利⇔鬼大城

┃ ┃

┃護佐丸娘(中城城主の娘)

┃ ┗阿摩和利嫁(勝連城主の娘)

伊波按司の妹

最後の激戦地となった喜屋武半島ににある摩文仁村、真壁村、喜屋武村では人口の約40%を失っている。現在の糸満市は当時再建の目途がたたずに三和村という新村を立てた直後は数々の慰霊塔でわかるように付近の洞窟内に散乱した遺骨を集めることで始まった。中でも真壁集落の萬華之塔はもっとも規模が大きく、2万体近くの遺骨が納められている。沖縄を占領した米軍は最初慰霊塔の建設を好まなかったのは軍国主義の復活を恐れたからである。喜屋武半島のほぼ中央に位置する真壁集落は、周囲を米軍戦車に包囲されて逃げ場がなくなった。洞窟は軍民雑居の状態となり、その様子は悲惨を極めた。元気な兵隊は奥の安全な場所を占め、老人子供は追いやられ、泣く子供は米軍による発見を恐れて殺された。追い出された住民は砲弾にさらされて倒れ、これらの遺骨が無縁仏となって萬華之塔に眠っているのである。ところが後になって、隣に砲兵山吹之塔が建てられた。野戦重砲第一連隊の残存部隊がこの洞窟を最後に陣地としたことで、戦友会が建立したものである。石碑には忠霊と題する明治天皇の和歌が刻まれて連隊の戦歴が讃えられている。しかしこれは千人壕の現実とはあまりにもかけ離れている。また「八紘一宇」というアジア侵略の理念を示した合言葉を掲げた石碑が建てられるなど、犠牲者の霊を侮辱した、沖縄県民感情を踏みにじったものが物議をかもした。

平和記念公園とにかく広くて周遊バスが定期的に走っていますのでガイドもしてくれるし乗れば楽です。1/3くらいしか見れていません 来年も行こう ここでは義烈空挺隊の慰霊塔を紹介。既に義烈空挺隊については紹介したが、義号作戦の詳細を記す。陸軍特攻作戦の司令官として、出撃前の義烈空挺隊を閲兵する菅原道大中将とはどんな人物か。多くの特攻隊員を死地へと送り出す際に 「自分も後に続く」と公言していたこの司令官が、約束を果す事はなかった。戦後自決をほのめかすも、自決が最良ではないといて思いとどまり、慰霊処理をしたようであるが、表面的な慰霊であると非難されたようで、95歳まで生きながらえている。

以下は陸軍落下傘部隊史より抜粋引用しました

隊長機 隊長・奥山大尉指揮 操縦担当:諏訪部忠一編隊長、川守田少尉 航法及び通信担当:小林少尉、長瀬軍曹 無線班:辻岡創少尉(中野学校)、阿部忠秋少尉(中野学校)、酒井軍曹、菅野軍曹 第1小隊第2分隊長・尾身曹長、北島曹長、金山軍曹、大月伍長、高橋伍長

2番機 第1小隊長・宇津木五郎中尉指揮 操縦担当:酒井少尉、長谷川曹長 航法及び通信担当:なし 第1小隊第1分隊長・宮越准尉、谷川曹長、飯田軍曹、関軍曹、新井伍長、荒間伍長、木内伍長、菊田伍長、木谷伍長

3番機 中野学校・石山俊雄少尉指揮 操縦担当:新妻少尉、藤田曹長 航法及び通信担当:なし 第5小隊第2分隊・三浦曹長、蟹田曹長、諸井曹長、角田軍曹、川崎伍長、河野伍長、齋藤伍長、田村伍長、廣津伍長、中本伍長、宮本伍長

4番機 中野学校・原田宣章少尉指揮 操縦担当:町田中尉、岡本曹長 航法及び通信担当:瀬立少尉、石川伍長 指揮班長・石丸曹長、松實曹長、森井曹長、相田伍長、齋藤伍長、諏訪伍長、田村伍長、堀添伍長、松永伍長

5番機 第2小隊長・菅田寿美中尉指揮 操縦担当:菊谷軍曹、茂木軍曹 航法及び通信担当:なし 第2小隊第1分隊長・藤村曹長、大浦曹長、佐藤曹長、吉川曹長、石田伍長、大塚伍長、川崎伍長、郷田伍長、西潟伍長、宮本伍長、守木伍長

6番機 中野学校・梶原哲巳少尉指揮 操縦担当:松尾曹長、岡本軍曹 航法及び通信担当:なし 第2小隊第2分隊長・今村曹長、大山曹長、前原曹長、門山軍曹、岩瀬伍長、遠藤伍長、大島伍長、三浦伍長、津隈伍長、馬場本伍長、長谷川伍長

7番機 中野学校・棟方哲三少尉指揮 操縦担当:中原准尉、宮岡曹長 航法及び通信担当:青井少尉、今田兵長 空挺隊員:西島曹長、山下曹長、横田曹長、石割伍長、岩村伍長、上村伍長、坂下伍長、田村伍長、室井伍長

8番機 第5小隊長・山田満寿雄中尉指揮 操縦担当:山本曹長、小川軍曹 航法及び通信担当:なし 第5小隊第1分隊長・伊藤准尉、高村曹長、中里曹長、松井曹長、姉川伍長、大釜伍長、神伍長、斎藤伍長、進藤伍長、千代谷伍長、畑伍長

中飛行場攻撃部隊(渡部利夫大尉指揮) 編成:第3及び第4小隊 全12機中の4機で突入予定

9番機 第3小隊長・渡部大尉指揮 操縦担当:久野中尉、荒谷少尉 航法及び通信担当:酒井少尉、簑島曹長 第3小隊第1分隊長・山城准尉、池島曹長、井上曹長、山本曹長、佐藤軍曹、岡本伍長、加藤伍長、田中伍長、村瀬伍長

10番機 中野学校・熊倉順策少尉指揮 操縦担当:高橋少尉、小野曹長 航法及び通信担当:なし 第3小隊第2分隊長・和田曹長、南曹長、森山曹長、毛糠伍長、佐野伍長、杉本伍長、鈴木伍長、種田伍長、平石伍長、福井伍長、細田伍長

11番機 第4小隊長・村上信行中尉指揮 操縦担当:吉沢曹長、水上曹長 航法及び通信担当:なし 第4小隊第1分隊長・道上曹長、酒井曹長、佐藤曹長、仁木曹長、阿加井伍長、安達伍長、齋藤伍長、徳永伍長、比嘉伍長、福島伍長、向笠伍長

12番機 中野学校・渡辺祐輔少尉指揮 操縦担当:木村曹長、小林軍曹 航法及び通信担当:なし 第4小隊第2分隊長・新藤曹長(旧姓東郷)、稲津曹長、伊藤軍曹、小寺軍曹、赤羽伍長、宍戸伍長、東海林伍長、辻岡伍長、豊田伍長、村木伍長

5月17日、沖縄特攻「義号作戦」が正式発令されます。同月19日、菅原中将は奥山・諏訪部両隊長と直協部隊の渥美飛行第60戦隊長(誘導)、草刈飛行第110戦隊長(戦果確認)を軍司令部に招いて作戦の詳細な打ち合わせをおこないます。20日には義号作戦の全貌を全幕僚に伝達し、義烈空挺隊の出撃は決定されました。

「最後の一兵迄 奥山隊長の決意」より 「沖縄の敵飛行場に強行着陸に成功すれば、その晩のうちに敵飛行場爆砕の仕事を片づけてしまひます。隊員全部敵飛行場を自分の墓場と心得て手當り次第敵機をやつつけるつもりだから、自分は必ず成功する自信があります。空挺部隊の目的を遂げたその後もなほ、もし万一生残ることが出来れば山中にもぐりて敵飛行場の周囲や戦果の報告など、最後の一兵となるまでゲリラ戦を續けて敵を殲滅する覚悟です」

奥山隊長の訓示に先立つて、航空部隊長が軍装検査を行つた。巡視する同部隊長は装具の装着や兵器の点検等を行ひながら、一人一人に対して慈父の情のこもつた問を発した。「お前がたゞ一人負傷して戦闘に堪へぬ時の決意如何」「自決」「自決法如何」「われに手榴弾あり。ひたすら任務に邁進、斃るゝもなほ已まず」(「燦たり義烈空挺部隊」より) 陸軍特攻作戦の司令官として、出撃前の義烈空挺隊を閲兵する菅原道大中将。かつて川南空挺基地の建設に関わった菅原中将が、空挺部隊最後の出撃に立ち会う巡り合せとなったのです。多くの特攻隊員を死地へと送り出す際「自分も後に続く」と公言していたこの司令官が、約束を果す事はありませんでした。

隊員達は出撃前、家族や世話になった人々に宛てて遺書を残しています。奥山隊長の手紙は、母に別れを告げるものでした。 「昭和二十年五月二十二日此の度、義烈空挺隊長を拝命 御垣の守りとして敵航空基地に突撃致します 絶好の死場所を得た私は日本一の幸福者であります 只々感謝感激の外ありません 幼年学校入校以来十二年 諸上司の御訓誡も今日の為のように思はれます 必成以て御恩の万分の一に報ゆる覚悟であります

拝顔お別れ出来ませんでしたが道郎は喜び勇んで征きます 二十有六年親不孝を深く御詫び致します 道郎 御母上様」

こうして、沖縄へ突入した8機の隊員は全滅しました。義号作戦の結末を「尻切れトンボ」と表現した菅原道大中将ですが、5月24日で全てが終わった訳ではありません。あまり知られていないのですが、作戦終了後に7名の義烈隊員が戦死しています。エンジントラブルや航法ミスにより途中帰還した4機。その搭乗員にも再出撃が命じられたのです。沖縄への物資投下任務に指名されたのは、山本金保曹長ら7名の不時着機パイロット達。義号作戦から僅か4日後の出撃命令でした。5月28日と6月3日、飛行60戦隊に組み込まれた義烈空挺隊の飛行士は再び沖縄へ飛び立ちます。そして、二度と還ってきませんでした。一方、奥山隊の不時着組48名は母体である挺進第1聯隊に吸収されます。そのうち熊倉順策少尉(隅之庄不時着)や酒井一義隊員(八代不時着)ら何名かは、再び特攻作戦への参加を命じられました。義号作戦の後も、陸軍は空挺特攻を重ねようとします。次の目標として選ばれたのは、義烈空挺隊が散華した沖縄と、半年前に突入する筈だったサイパン。海軍空挺部隊と協同で行う「第二剣作戦」、そしてグライダーによる沖縄特攻「烈號作戦」はこうして始まります。米軍との死闘を繰り広げるレイテの高千穂空挺隊。崩壊した戦線に踏みとどまる、ルソンの滑空歩兵聯隊、挺進工兵隊、挺進通信隊、挺進機関砲隊。大損害を蒙って戦力回復中の挺進飛行隊。沖縄で散華した義烈空挺隊。彼等に続いて、内地に温存されていた挺進第1聯隊及び第2聯隊、挺進戦車隊や挺進整備隊も戦いの準備に取り掛かります。陸軍最後の空挺作戦。それは、空挺戦力の壊滅を意味していました。

摩文仁の丘には各県の慰霊碑が立ち並び、頂上には黎明の塔がある。戦跡の中心は沖縄県で最初に建立された慰霊碑・魂魄の塔から摩文仁に移っている。黎明の塔は、この地で自決した牛島軍司令官と長参謀長を祀った慰霊碑である。塔の形は切腹を象徴しているといわれ、塔の手前には両将軍の首塚があり、司令部壕はこの足元の崖の中腹に横たわる。1945年6月19日、軍司令官は隷下部隊に最後の命令電文を発して作戦の指揮を打ち切った。そして6月23日米軍が丘の頂上を征服するにいたって軍司令部は解散となり、両将軍は沖縄戦の責任をとって司令部壕の中で割腹自殺したという。ここが沖縄戦のシンボルの地となり自決の日が沖縄県の慰霊の日になっていることはさまざまな意見がある。6月23日が沖縄戦終結の日となっているが、これは適切とは言えないようだ。守備隊の組織的抵抗が終わった日なら6月19日、米軍の勝利宣言の日なら6月21日となるからだそうだ。

沖縄戦の特徴は軍人よりも一般市民が多く死んだことにある。それを考えれば沖縄戦の中心地は魂魄の塔であり、将軍自決の日を終戦記念日とするのはおかしいとの考えもある。そして摩文仁の丘に立ち並ぶ慰霊碑の多くは英霊顕彰を目的とした美文調で綴られているが、これらが沖縄県民の感情を刺激し碑文問題を引き起こしたこともしばしばあったことを忘れてはならない。

第32軍司令官牛島満中将は陸軍大学を経て、歩兵第36旅団長として中国の北部・中部を転戦、第11旅団長として中国東北部を転任したあと陸軍士官学校の校長となった。1944年8月11日、第32軍司令官として沖縄に着任すると首里城地下の司令部壕で南西諸島守備軍を指揮した。1945年5月27日、首里から撤退し本島の南端摩文仁が丘の司令部壕に移り6月23日自決した。長勇中将は、陸軍大学を経て第16師団参謀、陸軍大学教官、第26師団参謀長、第25軍参謀副長、第10歩兵団長などを歴任したあと、1944年7月、第32軍参謀長となり、沖縄戦の作戦面の最高責任者となった。1945年5月、長参謀長は攻勢論を主張して守備軍は攻勢に転じたが、圧倒的に優勢な物量を誇る米軍の前に失敗し5月27日に首里を撤退し、摩文仁の司令部壕に移っり牛島司令官と共に自決した。

今帰仁・運天港から奥へ進むと山腹を削って造った墓群が見える。道の脇に穴が掘られ、中は塞がっているが、大戦中に魚雷艇を格納した穴だそうで、今でも何ヵ所か残っている。運天港には日本軍の魚雷艇の基地があったのである。さて、この墓群、あとでわかったことであるが、実は現在でも人骨が風化した状態のまま放置されている。沖縄には無縁仏を供養する習慣がないからだろうか。その昔人は火葬でも土葬でもなく、風葬が一般的であったことの名残が今でも残っているのである。ずっと昔の人骨なのか、沖縄戦で犠牲になった人の骨なのかわからないが、そんなことは関係ないよといわんばかりの青い海が墓群の正面には広がっている。来年もここには行って人骨を探してみよう。同行者は杉峯君。

ここは源為朝が1156年の保元の乱にやぶれて伊豆大島に流された後、大島を脱出 して漂着したという今帰仁村・運天港である。運を天に任せて漂着したこと から運天の地名がついたらしいがかなり怪しい。大里按司の妹を妻に迎えた為朝は子供をもうけ、その子供がのちに舜天王になったと言われているらしい。ゆかりの上陸址石碑が近くにあるはずなのだが、見つけることができず残念。

ここは知念岬、水平線に琉球の創世神アマミキヨが天から降りて国づくりを始めたという久高島を望むことができる。本島の聖地・斎場御嶽には、この久高島を拝する場所があり、巡礼する国王が立ち寄り、久高島を拝したという。当日はスカット快晴でほんとに気分良く望めた久高島。