目の前にあるのは、鈴の森神社の拝殿です。

「柳田國男」が子供の頃よく遊びに来ていた場所の一つだそうです。

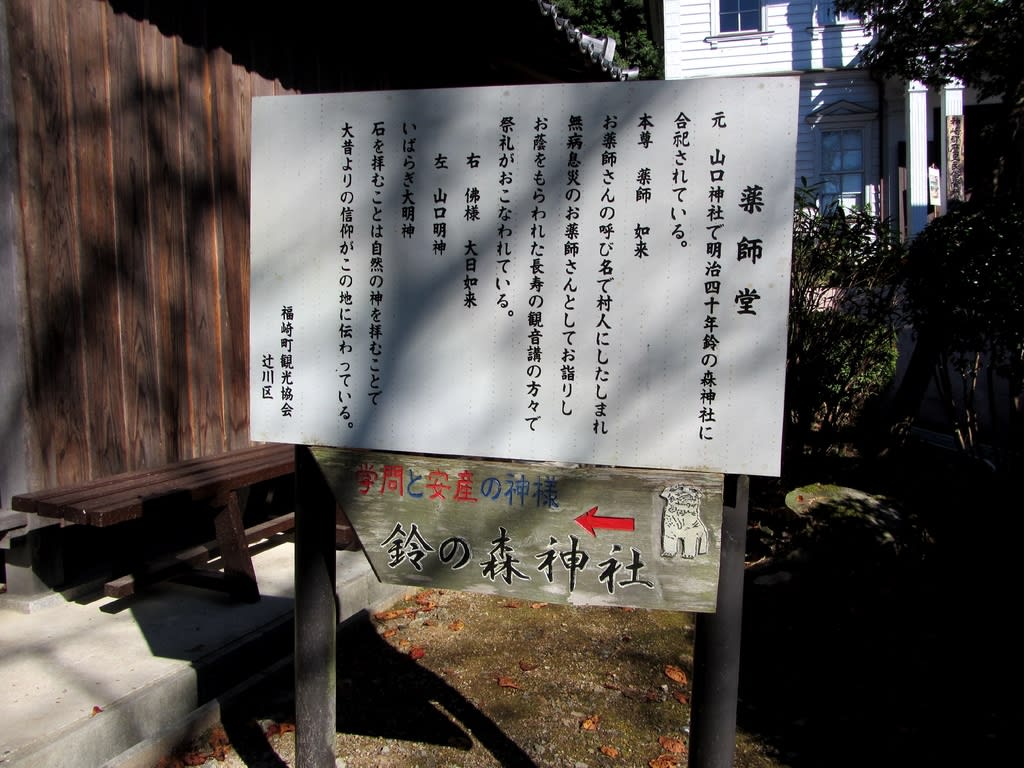

声楽、安産の神々が祀られています。

地元では、合格祈願でも有名な神社で絵馬を奉納してお願いします。

柳田國男は、ここの出身で、日本民俗学の開拓者としてよく知られています。

「日本人とは何か」その答えを求め、日本列島各地や当時の日本領の外地を調査旅行し、初期は山の生活に着目し、「遠野物語」の作品で自分の考えを著しました。

拝殿の左側に恵美酒神社(えびすじんじゃ)

拝殿の右側には、町指定天然記念物のヤマモモの木がありました

柳田國男が子供の時に、この木に登ってヤマモモを食べようと思ったが、ガキ大将たちに採られてしまって口に入らなかったと書物にエピソードを残していました。

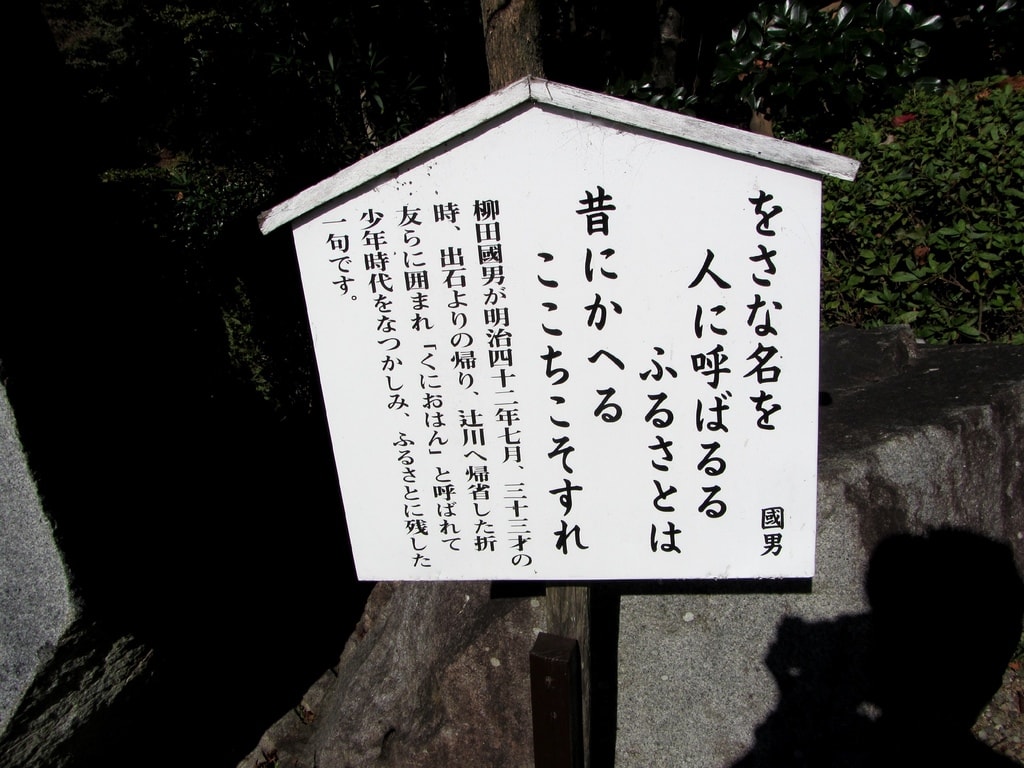

”うすぶなの森の山ももこま狗は なつかしきかなもの言わねども” 柳田國男

地図の黄色の線に沿って番号順に歩いています。

次は、「神崎郡歴史民俗資料館」に行こうと思います。

左の方へ行けばよいようです。

ここは”やまもものみち”と言われているようでした。

(遠くに、薬師堂が見えてきました。地図にある通りで道は間違っていません。)

薬師堂のある場所を左に曲がると正面に「神崎郡歴史民俗資料館」が現れました。

資料館の前の左側に”組合わせ式 家形石棺”の展示があります。

この資料館は、明治19年に建てられた神東・神西郡役所を移築・復元したものでした。

中に入りましたが、写真撮影ができないので写真はありません。

神崎郡の原始・古代から近現代にいたる歴史や、当地方で使われていた生活用具・農具などの民俗資料等が展示されていました。

町指定文化財である壺棺やつるべも展示されています。

この建物は、優れた明治建築のように感じました。

次は、『柳田國男生家」の方へまわってみたいと思います。

生家に向かう途中にあった、柳田國男の像です。

像の右隣の歌碑の文

柳田國男の兄弟の詠んだもの

(柳田國男は8人兄弟(全て男)の六男)

柳田國男の生家にやってきました。

今から家の中を見学したいと思います。

入り口から入ります。

”私の家は日本一小さな家だ”と國男は語っています。

でも、”この家の小ささという運命から私の民俗学への志も源を発したと言ってよい”とも語っていました。

次は、柳田國男・松岡家記念館に行きました。

右側の手前の建物が記念館です。

松岡家の展示が見れます。

(写真撮影ができませんでした。)

長男 松岡 鼎 医師・政治家

当初教員であったが医師となる。その後、千葉県布佐町の町長も務めた。

三男 井上通泰 国文学者・歌人

医師井上硯平の養子。眼科医で桂園派歌人。国文学者としても活動した。

六男 柳田國男 民俗学者・著作家

東京帝国大学卒業後、農商務省に入り、法制局参事官を経て、貴族院書記官長となりました。

45歳で退官後、庶民の生活の中に生き続ける信仰、習慣、伝承、儀礼、行事をたずねて全国を歩き、「郷土研究」、「民間伝承」などにより後進を指導し、日本民俗学を創始しました。

七男 松岡静雄 海軍大佐・言語学者

海軍兵学校出身の海軍軍人。退役後は高い語学能力を生かした研究を行った。

八男 松岡輝夫 日本画家

雅号は映丘。有職故実の研究を行い、大和絵の復興に尽力した。

また、弟子の育成にも力を注いだ。

少し長い時間、この資料館を見学したので、外に出て休憩しました。