先日「御座船」柄の「子供の着物」をアップしましたら、もう一枚、出てきました、

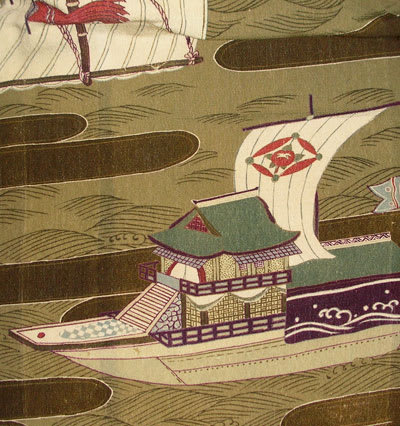

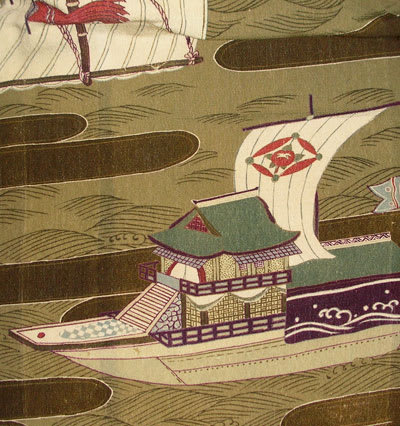

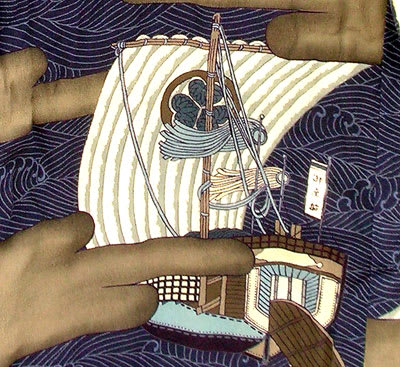

同じ感じの御座舟ですが、こちらは甲板部分が「いかにも」の飾り立て具合です。

何も階段の横に石垣までつけるこたぁないと思いますが…。

紋は「七宝に橘」…ええっとお「橘」は「日本四大姓」のひとつですね。

つまり「偉い人」の紋ってことでしょうか。

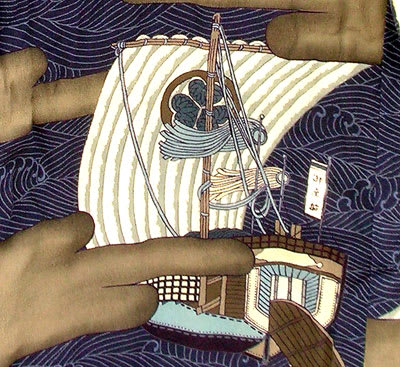

トップ写真の方は、後ろの舵のすぐ上にちーーさく「○にニ」が見えます。

「丸にニ引き」「二つ引き両紋」などと呼ばれます。足利さん系だっけ…。

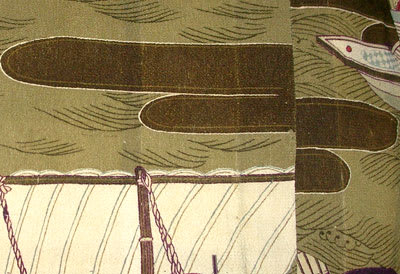

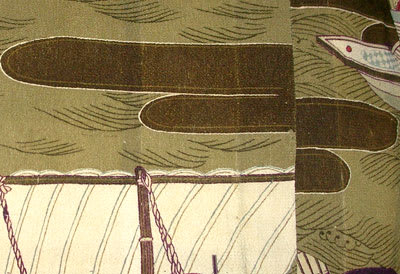

この前の船と並べてみましょうか。

細かいところは違っても、全体のデザインはよく似ていますね。

よく使われるモチーフだったのでしょうか。

でも、千石船や猪牙(ちょき)よりは少ないと思います。

さて、これは昨日のお話の「繰り回し」を何度もされているようです。

元々がこい色目ですから、繰り回すうちにヤケが起きたりしています。

なんたって、縞模様…。

そして、ずいぶん前に入手したままだったものですから、

すっかり忘れていたのですが、これ、襦袢…で購入したんですが…えっ?

前のつくりが「半纏」みたいなんです。つまり「まっすぐ」あらら…。

襦袢で着たら、前あわせるのタイヘンですよ。それとも、もしかしたら長半纏?

そういえば、衿が半纏のように黒繻子がかかっていますし…。

でも袖なんかは襦袢だし、長さも長い…これ、ナニ??

そのまんま下までまっすぐなので、普通に脇線で折るとこんなです。

黒衿を取りはすずと、衿の真ん中つまり衿肩あきの後ろ身頃分、衿布がなくて

さらし木綿がついでありました。つまり黒は掛け衿に見せて実は衿の役目もしてるわけ。

地色は写真よりもう少し濃い目ですが、縫い目の中に入っていたところは

更にもっと濃くてずいぶん褪せもあることがわかります。

結局解いたら身頃二枚と袖二枚しかありませんでした。

縫い跡を見てもいろいろ直されている感じですし、きっともうありったけで

襦袢もどきに仕立てたのでしょう。もしかすると、こういう縫い方でも、

半纏代わりに上に羽織っていたのかもしれません。

身丈分の長さのある半纏もありますから。

日本は、高温多湿の夏をしのぐことを優先して家が作られましたから、

材質も木と紙、土ですし、障子や襖一枚で、外気をさえぎったりの程度。

部屋ごと暖める暖房器具というものが発達しませんでしたから、

寒さをしのぐには「重ね着」が一番だったわけです。

だからこんな襦袢ともいえないようなものがあってもフシギはないですね。

こっちの御座船さんは、前のものより状態はわるいけれど、布量はある…。

あーあ、そうそううまくはいかないものですね。

帯には十分な量がありますが、褪せてたり、こすれて模様の部分の色がかわっていたり、

ダメージが多いですね。

うそつきの袖分は十分ありますが、小物使いにしたほうがいいかもしれませんね。

あとはそれこそ、いろんなものとつなぎあわせる…。

とりあえず、これも洗ってみましょう。

同じ感じの御座舟ですが、こちらは甲板部分が「いかにも」の飾り立て具合です。

何も階段の横に石垣までつけるこたぁないと思いますが…。

紋は「七宝に橘」…ええっとお「橘」は「日本四大姓」のひとつですね。

つまり「偉い人」の紋ってことでしょうか。

トップ写真の方は、後ろの舵のすぐ上にちーーさく「○にニ」が見えます。

「丸にニ引き」「二つ引き両紋」などと呼ばれます。足利さん系だっけ…。

この前の船と並べてみましょうか。

細かいところは違っても、全体のデザインはよく似ていますね。

よく使われるモチーフだったのでしょうか。

でも、千石船や猪牙(ちょき)よりは少ないと思います。

さて、これは昨日のお話の「繰り回し」を何度もされているようです。

元々がこい色目ですから、繰り回すうちにヤケが起きたりしています。

なんたって、縞模様…。

そして、ずいぶん前に入手したままだったものですから、

すっかり忘れていたのですが、これ、襦袢…で購入したんですが…えっ?

前のつくりが「半纏」みたいなんです。つまり「まっすぐ」あらら…。

襦袢で着たら、前あわせるのタイヘンですよ。それとも、もしかしたら長半纏?

そういえば、衿が半纏のように黒繻子がかかっていますし…。

でも袖なんかは襦袢だし、長さも長い…これ、ナニ??

そのまんま下までまっすぐなので、普通に脇線で折るとこんなです。

黒衿を取りはすずと、衿の真ん中つまり衿肩あきの後ろ身頃分、衿布がなくて

さらし木綿がついでありました。つまり黒は掛け衿に見せて実は衿の役目もしてるわけ。

地色は写真よりもう少し濃い目ですが、縫い目の中に入っていたところは

更にもっと濃くてずいぶん褪せもあることがわかります。

結局解いたら身頃二枚と袖二枚しかありませんでした。

縫い跡を見てもいろいろ直されている感じですし、きっともうありったけで

襦袢もどきに仕立てたのでしょう。もしかすると、こういう縫い方でも、

半纏代わりに上に羽織っていたのかもしれません。

身丈分の長さのある半纏もありますから。

日本は、高温多湿の夏をしのぐことを優先して家が作られましたから、

材質も木と紙、土ですし、障子や襖一枚で、外気をさえぎったりの程度。

部屋ごと暖める暖房器具というものが発達しませんでしたから、

寒さをしのぐには「重ね着」が一番だったわけです。

だからこんな襦袢ともいえないようなものがあってもフシギはないですね。

こっちの御座船さんは、前のものより状態はわるいけれど、布量はある…。

あーあ、そうそううまくはいかないものですね。

帯には十分な量がありますが、褪せてたり、こすれて模様の部分の色がかわっていたり、

ダメージが多いですね。

うそつきの袖分は十分ありますが、小物使いにしたほうがいいかもしれませんね。

あとはそれこそ、いろんなものとつなぎあわせる…。

とりあえず、これも洗ってみましょう。

かさねの襦袢かも・・・

実家の方のお祭りに女物の柄の華やかな

生地を重ねて着ているのと似ているような

気がします。

おぉっと思ってさっそく検索しました。

こちらですね。

http://sajikimado.gozaru.jp/link2.html

下のほうに、説明つきで写っているのが

ありました。なんかいいですねぇ。

たまにこんな風に「何々を女物で」みたいな、

そういうしきたりのことってありますね。

これは園場合にはジミですねぇ。

もっと赤とかピンクがいいですね。

それにしても、さすが近江商人のふるさと、

伝統あるお祭りがいろいろあるんですね。

男物の襦袢ですと、いわゆる、関東衿の仕立てにしますので、これに近い形になりますね。

何度も、繰り回しているとのことですし、竪衿が、つまみ衿に仕立ててあるようですので、あるだけの生地で、なんとか形にしたものかも?よく言われることですが、今ほど体格の良い人が少なかった時代には何とか着ることができたのでしょうか。

実際に仕立てたことはないのですが、モスリンの襦袢地でも、衿分が取れないようなものは、こういう仕立て方をしたのでは?

船に関する定番柄は船体では矢張り横から模写したものですが、一番の定番柄は帆だけが林立したものが擧げられます。

我が工房でも昔の図案にありましたが、よく似た柄は何処でも使われていました。

形からすると、男襦袢でも冬用の襦袢ではないでしょうか。

黒の襟を見るとそんな気が。

たぶんそういうことだと思います。

古いものをいろいろ見てきましたが、

よくこれで着たなぁとおもうような

「ムリヤリモノ」が時々あります。

これでまだほかにあまり布があれば、

たとえば袖だけべつのものにするとか

そ言うものにもなりますが、

なかったのか、それとも「これでいいや」の

性格だったのか…。

昔の人もいろいろいるわけですから、

おもしろいものですね。

この人、私タイプですよー。ま、いっかーのヒト!?

海に囲まれた日本では、船柄は勇壮だったり

粋だったり…使いやすかったのでしょうね。

これは男物襦袢として売っていました。

つくりは「ありあわせ」ですが、

使い込まれていますから、ずいぶん着られたのだと

思います。

今の男性にも着物着てほしいですねぇ。