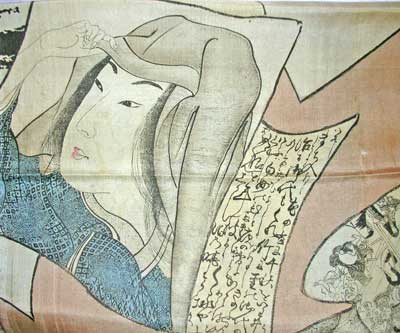

羽織ごとで入手しましたが、あまりにもきれいな柄なので、

素人よりもプロにと思い、羽裏をはずして洗い張りしてもらいました。

いやきれいなのと同時にすごく古くてこわかったんですわ。

呉服屋さんが「職人さんが『洗い張りするのがこわかった~』と言ってました」と

やっぱりねぇ、プロでもこわかったんだ…でも糊付けされてピシリときれい、

さっぱりして帰ってきました。

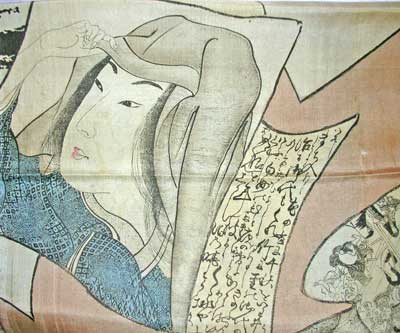

もう一人います、こちらです。

どちらにも薄く口紅がさしてあります。べったり縫っているのではなく、

ほんとにチョンとさした感じで、芸が細かい!

この布を手に入れてからふと気になったのがこちらの柄、

ほんのはじっこにちょこっと…なのですが、

舞台と演者、奏者それに観客…のように見えるのですが…

ハテ、何の舞台でしょ。

もともと、大きい首絵の方、これを持っていた方が「出雲の阿国」じゃないかと

そのようなお話しでした。髪型も安土のころの唐輪まげのような、

もう一枚は垂髪にかつぎ、やっぱりそうでしょうか。

「舞台の絵」は、演者と思われる人が、頭巾に大きな数珠そして太刀、

なので「念仏踊り」かと思ったのです。出雲の阿国も、元は「念仏踊り」から

出ていますしね、実は「念仏踊り」と「踊り念仏」はちがうものでして、

出雲の阿国は「踊り念仏」、でもこの舞台は「念仏踊り」

あぁ~もぉ、どっちゃでもええがな、ええ柄なんやし、

ということにしておきます。

これは残念ながら「柄すべてがきれい」というところがありません。

シミや汚れも「アンティーク美」のうち、と感じてくださる方も

いらっしゃると思いますので、少しでもいいとこ取りで、

なにかしらモノにしてみたいと思っています。

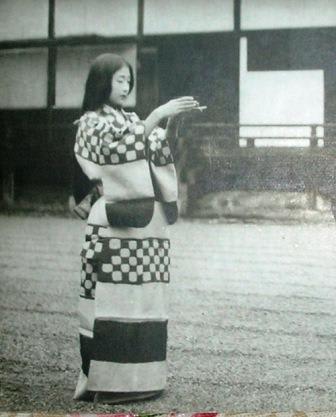

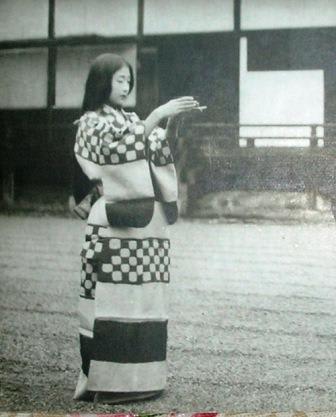

さて安土桃山といえば、まだまだ着物は身幅ひろいわ、帯細いわの時代、

以前、こんな写真を出しました。

基本的な形が違うゆえの着方の違いです。

今、こんなスカートみたいに着てたらぶっさいく…といわれそうですが、

当時はこれでよかったんです。

というよりこういう着方が当たり前だったんですね。

羽裏の女性も、衿元などグズッと着ています。

これに限らず、浮世絵など見ても着物はゆったりもったりです。

本来そうでなければ「着物着て生活」なんてできゃしません。

もちろん、時代とともに身の回りの道具から生活様式から、

なにもかもが様変わりしていますから、今の時代なら、あれほどでなくとも

暮らしてゆける、いや、かえって今の着方でなければ暮らせない、

という部分もあるかと思います。

今の暮らしで、今の形なら、ぶかぶかスカートみたいな着方は、

かえってきづらい動きづらい、でしょう。

但し、だからといって何もあっちこっち締めまくって、

まるで着物の本に出てくる人のように「規定」の着方をしなくたっていいのです。

先日出した「罪人縛り」のような着方など、苦痛であるだけでしょう。

着物はみんな同じ形同じ着方です。

この場合の着方と言うのは着物着て帯しめるという意味です。

まちがっても「今日は暑いから袖なしにしよう」と

両袖とって帯はお太鼓ってのはありません。(涼しそうだけど)

同じ着方だからこそ、今度は「個人の工夫」と言うものが大切になります。

やせてるから、胸がないから補正する、と言うのも工夫なら、

そういう体型だから、補正を使わずこうやって着る、という工夫が

あってもいいわけですし、首が短いから衿はこんなふうに、

背が高いからこうやって…と、オシャレに、そしてラクに着ればいいと思います。

洋服を着るときや選ぶときは、難なく「自分のもの」として考えられるのに、

着物になったとたんに「きっちりと決まりどおり」になってしまうのは、

やっぱり「慣れ」ていないからでしょうか。

私は今になって幸運だったと思いますが、10代から自分で着ておりました。

それで、たいして意識もせずに、体型が変わっていくにしたがって、

また年齢が進むにしたがって「こう見せたい」というポイントも、

気にするところも変わってきました。

今は「粋」に着たいというのが一番でしょうか。

問題は私自身が「小またの切れ上がった」タイプではないということ。

そういう自分のイメージで、許される範疇で「粋」に着たいと思っています。

衿が出る寸法が5ミリ違っても、帯を3センチ下にしめただけでも、

見た目の雰囲気は変わります。

洋服で、シャツのボタンを何番目まではずすか、というのと同じです。

そういう楽しみを見つけるには「規定」の着方から、

一歩先へ進まねば、なんですね。

本日のおまけ、ジサマが持ってきてくれました。

実家の庭にあるのですが、例によって「名前がワカラン」のです。

とても小さい花で、咲いても5ミリくらい、

しかも夕方から数時間しか咲きません。

咲いた後は、小さいけれどきっちり「実」になります。

こちら、左のグリーンの丸いのが「待ち針」です。それより小さいっ!

名前がわからないというのはなんとも…でして、

「ほらアノ小さい実のなるアレ」…と毎度やってるもので…。

どなたかご存知のかた、教えてください。

素人よりもプロにと思い、羽裏をはずして洗い張りしてもらいました。

いやきれいなのと同時にすごく古くてこわかったんですわ。

呉服屋さんが「職人さんが『洗い張りするのがこわかった~』と言ってました」と

やっぱりねぇ、プロでもこわかったんだ…でも糊付けされてピシリときれい、

さっぱりして帰ってきました。

もう一人います、こちらです。

どちらにも薄く口紅がさしてあります。べったり縫っているのではなく、

ほんとにチョンとさした感じで、芸が細かい!

この布を手に入れてからふと気になったのがこちらの柄、

ほんのはじっこにちょこっと…なのですが、

舞台と演者、奏者それに観客…のように見えるのですが…

ハテ、何の舞台でしょ。

もともと、大きい首絵の方、これを持っていた方が「出雲の阿国」じゃないかと

そのようなお話しでした。髪型も安土のころの唐輪まげのような、

もう一枚は垂髪にかつぎ、やっぱりそうでしょうか。

「舞台の絵」は、演者と思われる人が、頭巾に大きな数珠そして太刀、

なので「念仏踊り」かと思ったのです。出雲の阿国も、元は「念仏踊り」から

出ていますしね、実は「念仏踊り」と「踊り念仏」はちがうものでして、

出雲の阿国は「踊り念仏」、でもこの舞台は「念仏踊り」

あぁ~もぉ、どっちゃでもええがな、ええ柄なんやし、

ということにしておきます。

これは残念ながら「柄すべてがきれい」というところがありません。

シミや汚れも「アンティーク美」のうち、と感じてくださる方も

いらっしゃると思いますので、少しでもいいとこ取りで、

なにかしらモノにしてみたいと思っています。

さて安土桃山といえば、まだまだ着物は身幅ひろいわ、帯細いわの時代、

以前、こんな写真を出しました。

基本的な形が違うゆえの着方の違いです。

今、こんなスカートみたいに着てたらぶっさいく…といわれそうですが、

当時はこれでよかったんです。

というよりこういう着方が当たり前だったんですね。

羽裏の女性も、衿元などグズッと着ています。

これに限らず、浮世絵など見ても着物はゆったりもったりです。

本来そうでなければ「着物着て生活」なんてできゃしません。

もちろん、時代とともに身の回りの道具から生活様式から、

なにもかもが様変わりしていますから、今の時代なら、あれほどでなくとも

暮らしてゆける、いや、かえって今の着方でなければ暮らせない、

という部分もあるかと思います。

今の暮らしで、今の形なら、ぶかぶかスカートみたいな着方は、

かえってきづらい動きづらい、でしょう。

但し、だからといって何もあっちこっち締めまくって、

まるで着物の本に出てくる人のように「規定」の着方をしなくたっていいのです。

先日出した「罪人縛り」のような着方など、苦痛であるだけでしょう。

着物はみんな同じ形同じ着方です。

この場合の着方と言うのは着物着て帯しめるという意味です。

まちがっても「今日は暑いから袖なしにしよう」と

両袖とって帯はお太鼓ってのはありません。(涼しそうだけど)

同じ着方だからこそ、今度は「個人の工夫」と言うものが大切になります。

やせてるから、胸がないから補正する、と言うのも工夫なら、

そういう体型だから、補正を使わずこうやって着る、という工夫が

あってもいいわけですし、首が短いから衿はこんなふうに、

背が高いからこうやって…と、オシャレに、そしてラクに着ればいいと思います。

洋服を着るときや選ぶときは、難なく「自分のもの」として考えられるのに、

着物になったとたんに「きっちりと決まりどおり」になってしまうのは、

やっぱり「慣れ」ていないからでしょうか。

私は今になって幸運だったと思いますが、10代から自分で着ておりました。

それで、たいして意識もせずに、体型が変わっていくにしたがって、

また年齢が進むにしたがって「こう見せたい」というポイントも、

気にするところも変わってきました。

今は「粋」に着たいというのが一番でしょうか。

問題は私自身が「小またの切れ上がった」タイプではないということ。

そういう自分のイメージで、許される範疇で「粋」に着たいと思っています。

衿が出る寸法が5ミリ違っても、帯を3センチ下にしめただけでも、

見た目の雰囲気は変わります。

洋服で、シャツのボタンを何番目まではずすか、というのと同じです。

そういう楽しみを見つけるには「規定」の着方から、

一歩先へ進まねば、なんですね。

本日のおまけ、ジサマが持ってきてくれました。

実家の庭にあるのですが、例によって「名前がワカラン」のです。

とても小さい花で、咲いても5ミリくらい、

しかも夕方から数時間しか咲きません。

咲いた後は、小さいけれどきっちり「実」になります。

こちら、左のグリーンの丸いのが「待ち針」です。それより小さいっ!

名前がわからないというのはなんとも…でして、

「ほらアノ小さい実のなるアレ」…と毎度やってるもので…。

どなたかご存知のかた、教えてください。

「今日は暑いから袖なしにしよう」そんな風に

できたらほんとに涼しくていいだろうなと妙に

反応してしまいました。ついでに、ついたけで

腰部分の重なりが少なければもう少しは涼しい

のではとか思いますね。

昔の人は 羽織の裏に 凝っていたのですね。

一枚の絵ですね。

文字が 色々見えますが気に掛かります。

ところで、下の写真の花は「ハゼラン」「コーラルフラワー」ではないでしょうか。午後三時以降に開花することから、別名「三時花」「三時草」。暑くてほかの花がへばってくる時期にもどんどん咲いてくれる健気な花ですね。世話をしなくてもどんどん増えるし。

実は家人が別名「伊勢花火」「星くず草」と聞いたと言っていたのですが、こちらに書き込みをしようと「ハゼラン 別名」で検索して確認したところ、「江戸の花火」という別名が見つかりました。一方、「伊勢花火」は全く別の花でしたから、勘違いでしょう。

また、「星の雫」という別名も見つかりました。花の形が星型だからだそうです。「星くず草」も聞き違いでしょう。勘違いに聞き違い…家人に教えた人の? それとも? 深く追求するのはやめておきます。

三時グループ…三時花、三時草、三時の乙女、三時の貴公子、三時のあなた、午後三時の天使、夕日草

星・夜グループ…星の雫、宵の明星、夜々の星、星月草、夜の桜、夜々の花、江戸の花火

その他…待ち針草(実の形はまさに待ち針!)、花の雫

このなかにも勘違い、聞き違いがありそうです。

なお、ハゼランの漢字表記は爆蘭。名前は蘭ですが、蘭の仲間ではありません。

ほんとに「良くぞ男に生まれけり」というのが

ありますが、できることなら袖なしでついでに膝丈。

こりゃ犯罪ですねぇ…。

穴熊の女房様

ほんとにこったものが多いです。

この字は、手描きではなく、染なんです。

ものすごい細かい型紙ってことですよね。

どうも「謡曲」みたいなもののようです。

こいけ様

お花の名前、ありがとうございました。

おかげさまでスーッキリしました。

ジサマにも教えます。

いろいろ呼び名はあるようですが、

三時草は、この前咲いた「サボテン系」も

同じなので、私は「星の雫」にしようと思います。

「三時の乙女」ってのも捨てがたいし、

ジサマは「線香花火みたいだな」といっていたので、

「江戸の花火」というのも伝えます。

ほんとに小さくてかわいくてケナゲな花ですね。

調べていただいてありがとうございました。