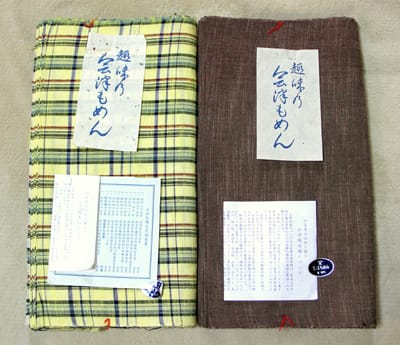

黄色いチェックの方はかなり前からの「温存品」。木綿の引き出しから出してきました。

いつものとおり「あけた」「こんなんあったー」「なんかにしよう」…でそのまままたホコリをかぶるキケンがある…。

なんとかせねば…元々着物ではなく割烹着とかエプロンとか、水屋着にするつもりで入手したものでした。

このチェックは着物で着たらちと落ち着かないですから…もう30年若けりゃねぇ。

母がよく、キライじゃないけど自分にはちょっとハデすぎるときなどに

「こんなんきたら『うれしがり』みたいやんか」と言ってました。

おもしろい表現ですが、なるほど、これで着物作って私が着たところを想像すると、

赤い鼻緒のゲタはいて「わーいわーい」と、キャピキャピしていそうです。アカンて…。

焦げ茶はモンペ用です。とりあえずガシガシと洗わないと縮みますので、すぐには取り掛かれません。

このところずっとお天気がはっきりせず、昨日は昼間パラパラと雪まで降りまして、ものすごく寒かったです。

そろそろなんとかなりそうですが、解いた羽織を伸子張りしたいのに全然進みません。

日差しがほしいですー。いや今は日差しがあっても寒いですね。

こんなこと言ったら外でお仕事なさっているかたに、申し訳ないんですけど…。

さて、では会津木綿のお話しをしましょう。

木綿そのものについては、以前お話していますので省略しますが、

会津木綿の始まりは、最初の会津藩主となった加藤嘉明が、領民に奨励したものといわれています。

ちょっと歴史的なことをお話ししますと、この「加藤嘉明さん」は、当時の武将らしく「波乱の人生」…。

元々親の代では「徳川」に仕えていたのに、親が徳川に背いて一家全員ホームレス…いやいや、そこまでは…。

とりあえず、武士としてはしばらく主もなくすごし、次にやとってもらったのがまだ豊臣前の「羽柴秀吉」。

信長亡き後、秀吉と柴田勝家が争ったとき「賤ヶ岳七本槍」の一人として名を残すほどがんばりました。

このあたりのお話しは「加藤孫六」と言ったほうが、知られているかもですね。

なにかと秀吉の命にしたがって、あれこれ活躍したのですが、

その後秀吉が亡くなり、次に「石田光成と徳川」…にわかれたとき、今度は徳川につきました。

なにしろ時代が時代ですから、こういうときにどっちにつくか「読み」があたらないとタイヘンですよね。

とりあえず、関が原の戦いになっていく経緯では徳川方につき、ここでもがんばったわけです。

最終的にもともと秀吉から領地としてもらっていた「伊予松山」をそのまま治めることになりました。

徳川幕府になってからまもなくお国替で、南の伊予から北の会津の藩主になりました。

昔のこととはいえ、親が徳川にそむいているわけだし、自分自身は元は「豊臣チルドレン」だったし…。

だから彼も、いっしょけんめ「今は徳川ラブだからっ!」と、ずっとアピールして働いたわけですね。

それで南の伊予から北の会津には行かされたけど「左遷」じゃなくて、ちゃんと「加増」されていたといいます。

というわけで、伊予松山から会津にうつって「新しい職場でがんばるぞ」というとき、

伊予から「織り師」を連れて行ったんですね。伊予は元々瀬戸内海に向いていて、水運が盛んでしたから、

外国との交易の影響で「伊予縞」という、当時としては「モダンな縞柄」の織物がありました。

(ちなみに伊予絣が生まれたのは江戸後期です)

今でこそ、会津木綿というと多彩多色のキレイな縞の織物が思い浮かびますが、当時は藍染。

元々会津には「藍染」があったので、伊予縞の技術であの縞模様の織物を盛んにしたといわれています。

さて、会津に限らず、木綿は縮むのがアタリマエ…でして、それも「洗うたび」なんてのもあります。

糸の質や太さ、織りの目の詰み具合など、いろいろな状況で違いますから、

どこまで縮むのかは、洗ってみなけりゃわからない…。

当然湯通ししますが、更に仕立てるときは絹物よりは少し長めに(縦が縮むことが多いので)仕立てます。

私が仕立ててもらった、以前の木綿着物も最初に羽織ったとき「サイズ間違えてない?」と思うくらい、なんか余裕でした。

あの着物もまだ一度も洗っていませんので、この先どうなるかわかりませんが…。

昔は、今みたいに洗濯の回数そのものが多くありませんでしたから、縮むといってもさほどめだたず、

気にならなかったのでしょうね。ちなみに私は木綿反物で何か作るときは(着物はプロに頼みますのでそれ以外)、

四角い洗濯ネットにたたんで入れて(ズレが気になるときは、何箇所か糸で留めます)洗濯機でガーラガラ…。

呉服屋の奥さんが「大胆な!」と言いましたが、割烹着だのエプロンだのになったら、

着物よりも頻繁に洗濯しますからねぇ、縮むだけ縮ませます。

この前、母のところで袖口にゴムがはいったものが四角くたたんであったので、

「割烹着だー」と喜んで持って帰ってきたら、前が道行きみたいな形の「ホームコート」でした。残念!

私はエプロンは欠かせない道具ですが、冬場は割烹着がほとんどです。あったかいんですよね。

それでなくても元々肉ぶとん着てますし…あっヒートテックではなく「ミートテック」ですね。

あれこれ着込まなくても、長袖Tシャツで割烹着…でこの冬もあたたかく過ごしています。

黄色の格子柄木綿、色も明るいし、春を呼び込む割烹着にしますかね。

まぁ一反といっても絹物よりは短いですが、割烹着のほかにもいろいろできると思いますので

あれこれ長さ考えてやってみましょう。(やるんだよ、いいね、また先延ばししないのよ!)

あっもうひとつおまけ「木綿の反物」は「太物」と呼ばれますが、絹より太い糸で織るからです。

時代劇など見ていると「呉服・太物問屋」なんて看板がありますね。

さて、なんとか晴れそうですが、風がありませんように!

我が家には今はもう製造されていない肥後絣が死蔵されています。

長さが11m40cmしかないので長着は無理だし、絣のもんぺはあまりにもハマりすぎだし「ひっぱり」くらいしか使い道ないなーと思っていたのですが、割烹着というのもいいですね。

他にもいろいろ使い道考えてみようかなという気になりました。

なってしまうのよく分かります。

今すぐ必要じゃないと尚更その傾向に

なりますよね。

私もよく見なかった事にしよう・・って

思います。自分にハッパ掛けないと面倒に

なって出来なくなってきています。

右の茶系はひっぱりともんぺで部屋着に

したらおしゃれですね。

ぼん吉もありがたく使わせていただきます。

もちろんボクも、しっかりミートテックです。つまりはデブです。

それはともかく、木綿の着物大好きです。

洗うと縮んでしまって、丈を直す羽目になったことが

何度もありますが、それでも好きです。

やっぱり自宅で洗えて、使い倒せるようでなきゃ

使われないものになってしまうのがオチですよね。

気楽に着られることが、着る楽しみの一歩目だと思いますから、

そういう意味で、木綿やウールがこれ以上すたれないことを

願って止みません。

私も若い時に作ってもらった着物があるはず、なのですが????

自宅で洗えるという着物という点で木綿の着物はとても便利。

ただ、おっしゃるように縮むのがねえ~~

お久しぶりです。

肥後絣なんてまた、ステキなものをお持ちですね。

母は、ハンパに手に入れた絣のハギレをつないで、

コタツ掛けなんかも作っていました。

丈夫だし、インテリアとかキッチングッズとか、

いいですよね。

楽しく悩んでおつくり下さい!

私も「みなかったことにしよう」が多すぎて…。

茶色の方、節の糸がちょっと白っぽいので、

それが柄になっていて、

気に入ってます。

上下そろいもいいですねぇ。

いろいろアタマの中ではできあがってるんですけどねぇ。

困ったものですわー。

もぅフルサイズのミートテックでして…。

暑いくらいですわ。

洗濯ができるというのは、和装ではポイント高いですよね。

また洗いざらしは肌ざわりよくって…。

ウールのかわりにポリが台頭していますが、

いくら洗えても…と私は思っています。

これから洗うんですが、とにかく「縮むだけ縮んでおくれー」と思ってます。

木綿着物は、更に手を抜いて帯を締めるタイプの

二部式にしてしまおうかと…。

どこまで手を抜くんじゃ…です。