中国雲南省あたりで水稲栽培に成功し、その後東南アジアに移住していった人々の子孫のうち、その後朝鮮半島を経由して日本列島に到着、定着した人々が弥生人の本体であるとするのが本書の主張。

今までにも何冊もの関連書籍を読んできた。「魏志倭人伝の謎を解く」、「日本民族の誕生」、「日本語のルーツは古代朝鮮語だった」、「列島創世記」、「白村江 古代アジア大戦の謎」、「日本書紀の謎を解く」などなど。多くの書籍名には「謎を解く」が付く。それほどにわからないことが多いということ。

中国北部の黄河流域で粟などを中心に畑作農業を営んいでた漢族や苗(メオ)族は、土間式住居でくらしていたが、雲南省の稲作文化を持った人たちは高床式住居を考案、炉を床上に持ち、屋内に履物を脱いで暮らしていた。本書ではこうした雲南省稲作文化を営んでいた人たちを「倭族」と呼び、「史記」の記述から「百越」ともいわれる多様な民族が同様の生活様式だったと推測する。越(wo)は「倭(wo)」に通じ類音異字であるとする。於越(浙江)、ビン(門構えの中に虫)越、揚越(江西)、南越(広東)、駱越(安南)などが百越である。倭族はこうした人達と稲作に関連する文化を共有するというもの。

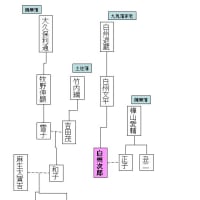

こうした倭人達は朝鮮半島が辰国時代(前漢時代)から後漢時代には馬韓、辰韓、弁韓と三国に分かれていた南部に住み着き現在の済州島を経由しながら日本列島に稲作や鉄器技術とともに移り住んだ。本書では高句麗、百済、そしてその二国の源流である扶余国に共通する卵生神話を比較分析している。扶余は黒竜江上流域にいたモンゴル種の遊牧狩猟民であるが、紀元前2世紀頃に狩猟と農耕を行う扶余国を建てた。高句麗はツングース系と言われるが、その神話はいずれも卵生神話で共通している。稲作民族中心の百済に卵生神話があるのはこうした2つの文化の融合の結果であるという。

本書では済州島と朝鮮半島南部、そして日本に共通する文化としての注連縄、石塔、鳥居の原型である鳥を上に載せる木の棒などを紹介、これらを中国雲南省からタイ、ミャンマー、ラオスに住むアカ族にその原型を認められるとする。また聖なる鳥としてのカラス、神として祀るヘビ、道祖神とトリ、上棟式におけるトリの血の儀式などを分析、共通点をあぶり出している。現地調査に重きをおいた分析が本書の特徴、古代史に関心がある向きには価値のある書。

本書で言う「倭族」の日本列島への移住は紀元前から数十回に渡り、移住は一方向ではなく双方向に複数回に亘った。当時は縄文時代から弥生時代へ、そして邪馬台国から大和朝廷への移行の頃とも重なっていて、本来、日本側の書物、中国の書物、言語学、DNA分析、文化人類学、習俗比較、人類学、化石分析など複合的な分析と研究が日中韓の複眼的学問的検証が必要である。無理な注文だが、全体を網羅した横断的、学際的分析ができる人はいないのだろうか。本書でも紹介されている鳥居や神社の由来は、稲作とその豊穣を願うために、こうした「倭人」や弥生文明とともに形を変えながら日本列島に入ってきたとする考えもある。この際、神社の由来も探ってみたい。