国立近代美術館 のラストです。

松本竣介の「並木道」

青緑色で統一した色調、静かなムードを感じます。

多和 圭三の現代の作品、 ウロコ肌の金属塊。 鉄を叩いて叩いて仕上げたもの。 こうした作品には感慨が湧かない私ですが、なにか気が引かれるところがあります。

戸谷成雄の木の作品「森の死」

二つの集成材をくっつけて、張り合わせた中央部の切り込みをバーナーで焼いて炭化させています。

森の死ー炭化ー石炭層など、連想しながら鑑賞しました。

国立近代美術館 のラストです。

松本竣介の「並木道」

青緑色で統一した色調、静かなムードを感じます。

多和 圭三の現代の作品、 ウロコ肌の金属塊。 鉄を叩いて叩いて仕上げたもの。 こうした作品には感慨が湧かない私ですが、なにか気が引かれるところがあります。

戸谷成雄の木の作品「森の死」

二つの集成材をくっつけて、張り合わせた中央部の切り込みをバーナーで焼いて炭化させています。

森の死ー炭化ー石炭層など、連想しながら鑑賞しました。

写真作品を。

石元泰博の桂離宮を端正に撮った写真のなかの一枚。

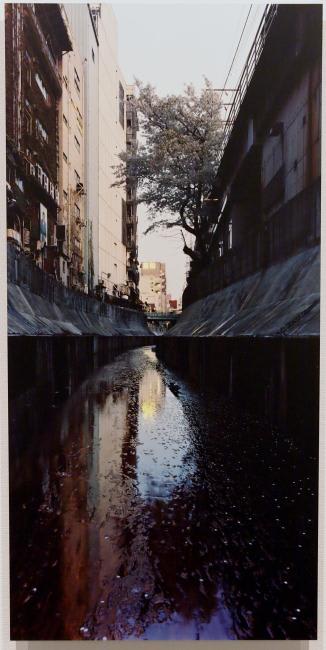

畠山直哉の面白い視点の作品。

そして奈良原一高の「砂漠を走る車の影」

見た瞬間、かっこいい、現代的なスピード感・・・など表面的な印象が浮かびましたが、ずっと見ていると、時間間隔を麻痺させるような巨大な力の空間へ突き進む人間・・・など、いろいろな連想が浮かんできました。

写真技術もさることながら、この瞬間をこのように表現しきった力量に感嘆します。

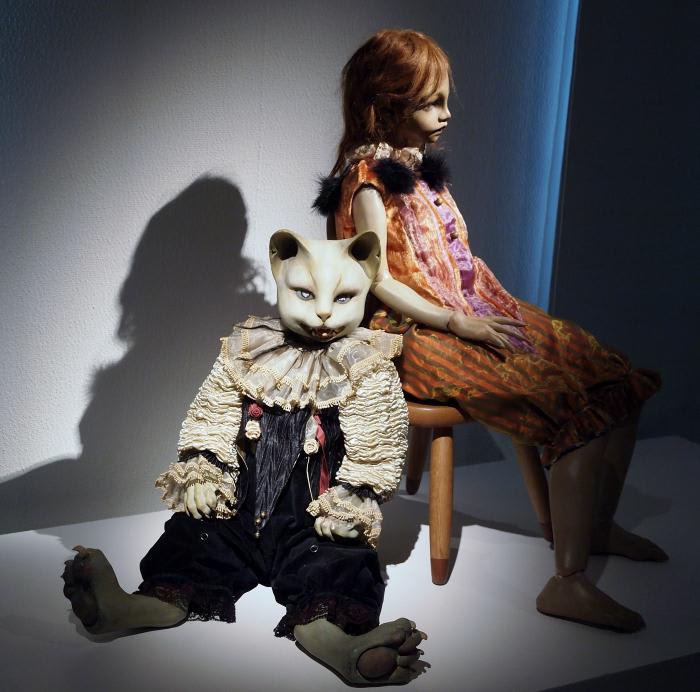

工芸館の人形で紹介するのは、天野 可淡の人形一作のみです。

見た途端、昨年紹介した現代の人形展 妖艶での吉田 良のすぐり と繋がるものを感じました。

実際、二人は吉田氏の工房で一緒に活動しています。

天野 可淡はオートバイ事故で37歳で世を去りますが、彼女の残した人形は強烈です。

この作品も妖気を放っていますが、Webで調べると、もっと強烈な魔性的な作品もあります。

しかし、この作品には妖気を感じはするものの、少女の夢のような優しさも感じます。

工芸館の平常展示から、漆、蒔絵と竹作品を紹介します。

寺井直次は、蒔絵の人間国宝。 気品を感じます。

小椋 範彦は東京芸大の准教授。 この蒔絵もシンプルで気品があります。

底面をみると、竹を細かく編みこんで立体的に模様を浮かび上がらせています。 精緻でいてダイナミックな力を感じる。

国立近代美術館 工芸館のガラス、陶器を紹介します。

企画展として「増田三男 清爽の彫金・・・そして富本憲吉」が展示されていましたが、撮影禁止で紹介できません。

富本憲吉の陶磁器に素晴らしいものがいくつかありました。

で、平常展から、素晴らしいものをいくつか紹介します。

ガラスのブルーと模様の面白さに感嘆。

作品の陳列にも地震対策がしっかり。

いい模様の絵付けなのですが、地色の部分と絵付けのバランスというか構図がイマイチしっくりこない。

白いスリガラスの質感が気に入りました。 写真で感じられるでしょうか。

日本画の大家を二人。 まず高山辰雄。 幻想的な雰囲気のなか、しっかりと慈愛を表現していると思います。

東山 魁夷

青緑の森林と滝の清冽な白が映えていました。 近代美術館は作者寄贈のものが多く、作者が大事にしていた作品が見られます。

国立近代美術館のアート紹介シリーズに戻ります。

国立近代美術館の日本画の所蔵品は質・量ともに世界最高峰ではないでしょうか。 毎回、訪れるたびに思います。

まず、小林古径の「唐蜀黍」から 清潔・高雅という感じ。

前田 青邨です。 すっかりお気に入りの画家になりました。

絵は郷里の先覚を描いたものですが、簡潔ななかにリアリティを強く感じます。

前田 青邨の「かちかち山」です。

末尾に国宝「鳥獣人物戯画(部分)」を載せていますので対比すると面白いのですが、国宝に対し、青邨の絵には、温かみを感じます。

六代菊五郎とあり、あとが読めず、青邨戯絵となっています。

国宝「鳥獣人物戯画(部分)」

6月18日(土)に行った新宿歴史博物館の紹介。

場所は三栄町といって、台地から谷へ向けての下り坂のところにあります。

下の写真は1階の地上部から博物館の中庭と建物の地階部分を撮ったもの。

傾斜地なので昔は湧き水などもでていたのでしょう、この場所も、縄文時代の遺跡になっています。 この地階がメインの展示場。

展示場は、四箇所の撮影スポット以外は撮影禁止なので、紹介できるのは僅かです。

江戸時代の新宿追分を再現したミニチュア。 右の川が玉川上水で、奥が四谷側になります。 甲州街道と青梅街道の分かれめ(追分)になっています。

江戸時代の商家の模型。 火事対策の土蔵造り

昔、走っていた市電の内部。 車掌や乗客を透明人間のように配置している。

市電の天井

和風と洋風をミックスした文化住宅。 ラジオから広沢虎造の浪曲が流れていました。

洋室。 お洒落な感じです。

昭和初期にかけて大発展した新宿の、文化面での資料、当時の街並みや作家、飲み屋や映画館などが充実しており、楽しめました。

弁慶橋の西詰めから、旧グランド赤坂プリンスホテルを右手に。 敷地は江戸時代の紀伊藩の屋敷跡

今は被災者の方の仮宿舎になっており、消防署員が警備をしていました。

紀尾井通りを挟んで向かいはホテルニューオータニの建物。 洒落たブティックやブランド店が並んでいます。

被災者の方も、こういう環境は逆に生活しづらいだろうなと思います。

道路向かいの紀伊藩屋敷跡に清水谷公園があります。 江戸時代は清水が湧いていたらしい。 この公園から

ニューオータニホテルが見えます。 ニューオータニの敷地は江戸時代、井伊家の敷地。

また、尾張家の屋敷は四谷見附から喰違見附までの今の上智大学の敷地が該当します。三藩の頭文字をとって

紀尾井町、紀尾井坂などの地名がついています。

都心の真ん中での静寂。 なお、この公園には大久保利通の哀悼碑があるらしいのですが、気がつきませんでした。

外堀散策も終了です。

喰違見附の説明板です。

同じく説明板に載っていた「絵本江戸土産」から喰違外

喰違の土橋上からみた弁慶堀。 ボートが見えたので、都が堀の清掃でもやっているのかと思いましたが、単なる釣りでした。

堀の横を首都高4号線。

左はホテルニューオータニ、正面は廃業し今は被災者の宿泊施設となっているグランド赤坂プリンスホテル。

弁慶橋と橋のたもとのボートハウス。

小雨の中、静かに釣りを楽しむ人。

6月18日(土) 四谷駅から新宿歴史博物館に行き、帰途、江戸城外堀を赤坂方面に沿って歩きました。

一昨年、四谷から神田方面へ外堀にそって歩きましたので、四谷から逆方向をというわけです。

実際、この地域は訪れたことがなく、気になっていた所だったのです。(赤坂まではよく行くのですが)

マップです。 新宿歴史博物館は、中央左上。 外堀沿いのコースは、四谷駅前から上智大学横の土塁上を歩きました。

四ッ谷駅前の土塁。 アジサイの季節だ。

江戸城外堀を地形で確認。 図の中央左端の城門跡が四谷見附になります。 下って次の見附が喰違見附、次が赤坂見附でその先は埋め立てられています。 舌状台地を切り通して造ったことがわかります。

土塁にあがると、地下鉄四谷駅の駅舎とホーム。 下の線路はJR。 両線路もすぐにトンネルに入る。

地下鉄のトンネル。 埋め立てられた堀(真田堀)は上智大学のグランドになっている。(今は都の所有とか)

土塁上。ソメイヨシノが多く、桜の名所です。

雨と土曜のせいか、グランドに人は少なかった。

台地を切り通して、堀をつくったのですが、幅も深さも大規模で、造らされた真田藩は大変だったでしょう。

立葵(タチアオイ)だと思います。 土手にわずかに咲いていました。

真田堀の終端。 左のコンクリート壁は地下を潜る首都高速 の側壁。 上は迎賓館などがある赤坂御用地。

喰違い見附の土塁の橋から見た真田堀。 歴史が詰まった跡地をくれぐれも埋め立てることがないよう願っている。

「王国」より壁の中。 和歌山の女子刑務所での撮影です。 奈良原一高の父は司法関係の方だったので、撮影が許可されたのかなと思ったりもしたのですが、やはり、奈良原の情熱が撮らせたのでしょう。

男子修道院と女子刑務所、当時の奈良原の意識がうかがえます。

扉に貼られている1956年のカレンダが、時の意味を知らしめていて、この写真のリアリティを深めている。

血のような撒かれた液体、ドアからでているひしゃくのようなもの、どういう情景なのかよくわからないのですが、おぞましいものを隔離し捨て去ろうとする意思を感じます。

なにか書いている受刑者の方を、格子越しに捉えているのですが、不思議な落着き、静かな安堵感を感じます。

奈良原のマスタープリントから、紡ぎだされる彼の意識が風のようになって感じられる展示でした。

彼の作品は、別の企画展示「路上」にも、ニューヨークのブロードウェイの写真がありましたが、私にはイマイチ興味がわきませんでした。

ニコンさんの寄贈で今回の作品が展示されたとのこと、こういうのはいいですね。 都立写真美術館もありますが、絵画など芸術一般の作品と一緒に所蔵、展示していただけるのは嬉しい。

写真家 奈良原 一高氏の作品が展示されていました。

私が20代のはじめ、写真を撮り始めた頃にアサヒカメラ誌に載った奈良原 一高の写真を見て、感動した記憶があります。 今日ここで彼の作品が見れるとは予期してなく、昔の感動した思い出などを思い返しながら、堪能させていただきました。

調べてみると、奈良原一高は成り行きで写真家になった方ですが、独特の鋭い感覚や美的センスは超一流。 海外でも高い評価を得ている。

この作品は彼の初期の作品で、社会から一種隔絶された”王国”を撮ったもの。

昭和30年代前半のトラピスト修道院の生活を撮ったもの。 俗世間から隔絶した生活のなかに、精神的安堵を求めた修道士と海の見える風景が妙にマッチしています。

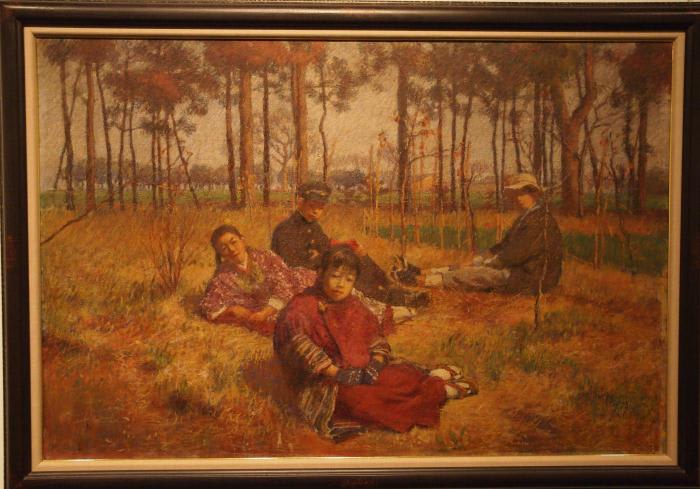

明治、大正、昭和初期の洋画を紹介します。

モデルと赤の色調がよくあっている。

マチスは好きな画家で、この絵でも緑が印象的でした。

クレーは企画展も見ました。 小粋な感じはしますが、今ひとつ迫力が。

知らない作家だったのですが、絵は印象的でした。

古賀 春江のこの絵は、以前にも紹介しましたが再掲です。 名前から最初は女性の画家かと思ったのですが僧侶でもある男性で、この時代にこんな絵を描くのは驚きでした。

素朴な感じが良かった。

近代美術館の作品紹介を続けます。

明治期の日本美術です。

岡倉天心の肖像。

下村 観山の五浦時代に制作された作品。 「唐茄子畑」

大原御幸の中段の絵を見て気づいたのですが、下村観山の代表作の一つである「弱法師」の主人公俊徳丸と

中段の絵の子供を抱いた女性の顔のイメージが似ていることです。

中段の絵の部分拡大

下の絵は、このブログの1月31日の記事に掲載した弱法師の図。 私は、弱法師の表情などは首を傾げたくなると書きました。 むさくるしい男に女の化粧をしたような漫画ふうの描きかたに納得がいかなかったからです。

大原御幸の女性の顔は男のイメージはありませんが、額から頭髪、顔の輪郭が弱法師と似ています。

大原御幸が1908年の作で、弱法師が1915年の作品なので、直接の関連はなさそうです。 観山の美意識から発するものかもしれません。

今村 紫紅の「時宗」