今回の大災害で被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

私も、11日は帰宅難民となり、東京駅や国際フォーラムビルで泊まる覚悟をしましたが、深夜に地下鉄が動き出し、バスなどを乗り継いで、未明の4時前に自宅に着きました。

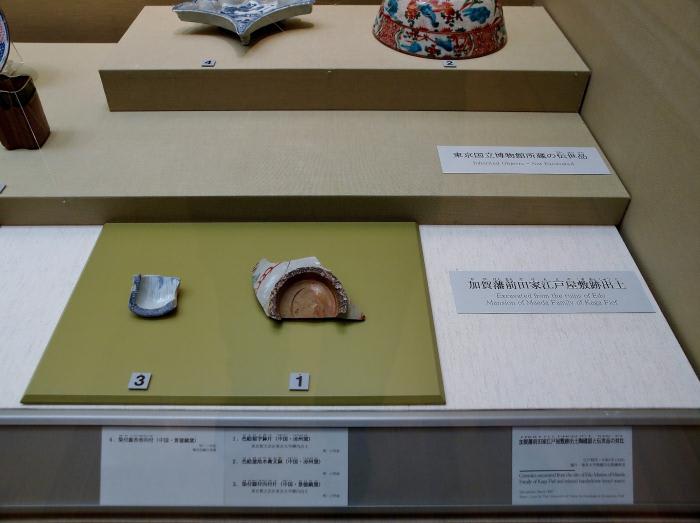

さて、ブログは2月19日以来のトーハク(東京国立博物館の略)アート、陶磁器の続きです。

初代 宮川 香山作

宮川 香山の動物などを貼り付けた焼き物を、高浮き彫りといいます。

私は、2009年10月の皇室の名宝展で、次の花瓶を見て、感動していました。

そのイメージがあったので、香山の高浮き彫りの作品を見てびっくりしました。 それは、2010年3月27日のブログで載せた、国立近代美術館工芸館の所蔵品です。

こうした作品で世界に名が知られたのですが、清朝の陶磁器を研究して作風が変わった彼の後期の作品が私は好きです。

最後に景徳鎮窯の作品を

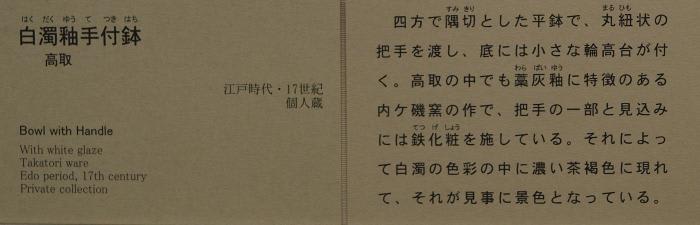

(撮影禁止でしたので、パンフ等からの紹介です)

(撮影禁止でしたので、パンフ等からの紹介です)