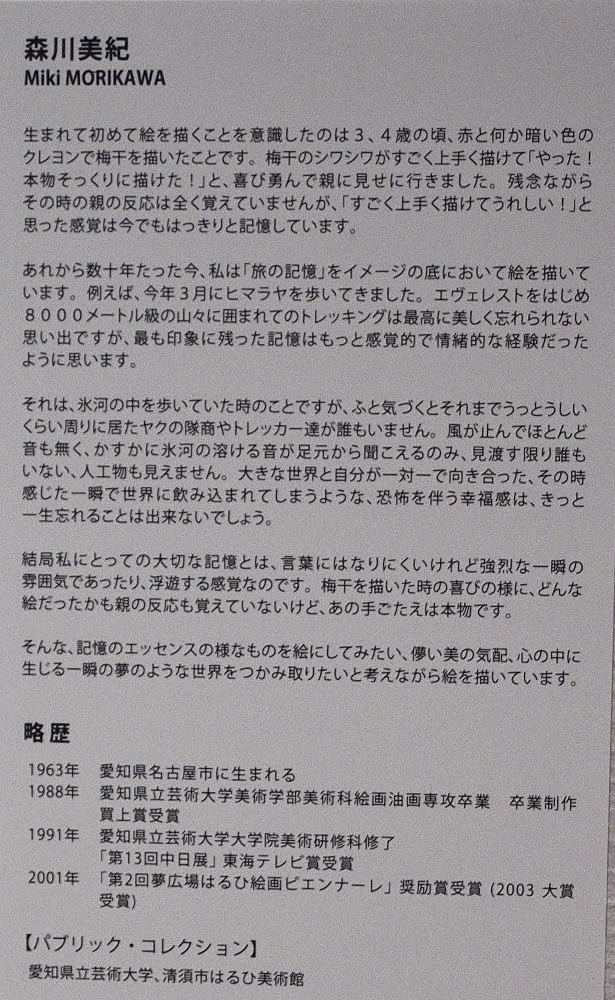

クインテット展での長野時代(2012年~)の作品展示の一部です。

正面奥が、<仙境>、右手前が<鳥はみている>、その左が<CLOUD>となります。

左の壁面には<雪波(SNOW WAVE)>で、2008年~2013年にかけての作品になり、前回、相模原時代の作品と

して紹介したのですが、完成年からいえば長野時代の作品になります。

この、<雪波(SNOW WAVE)>が、個展で展示されていました!(2月25日に行ったとき)

個展の会場は狭いのですが、明るさがクインテット展の3倍くらいあり、違った表情を感じました。 個展も3月2日までです。

<雲のアルペジオ> ブルーの天空と雲が、彼女の技法ならではのグラデーションで美しい。

クローズアップ撮影。

さらに拡大。 重層的にスクラッチとハッチングが絡み合い、微妙な色合いを出しています。

<CLOUD>

長野時代の作品は雲を描いたものが多い。 個展でも小型サイズの作品の大半が、雲を描いていました。

相模原時代の作品には、さまざまな想念が湧いてくるのですが、長野時代の雲の作品には、それがほとんどない。

使う技法は同じで、眼の前の自然を描く・・・自然は鏡という個展のテーマに沿った川田さんの心象作品ではある

のですが、相模原時代の作品と比べて、より具象的で単純化されており、私には複雑な想念が湧き起らないので

物足りないのですが、スッキリしたこちらのほうを好む人も多いでしょう。

クローズアップ撮影です。

さらに拡大。 雲のアルペジオにくらべ、ハッチングの比重が多いような感じです。

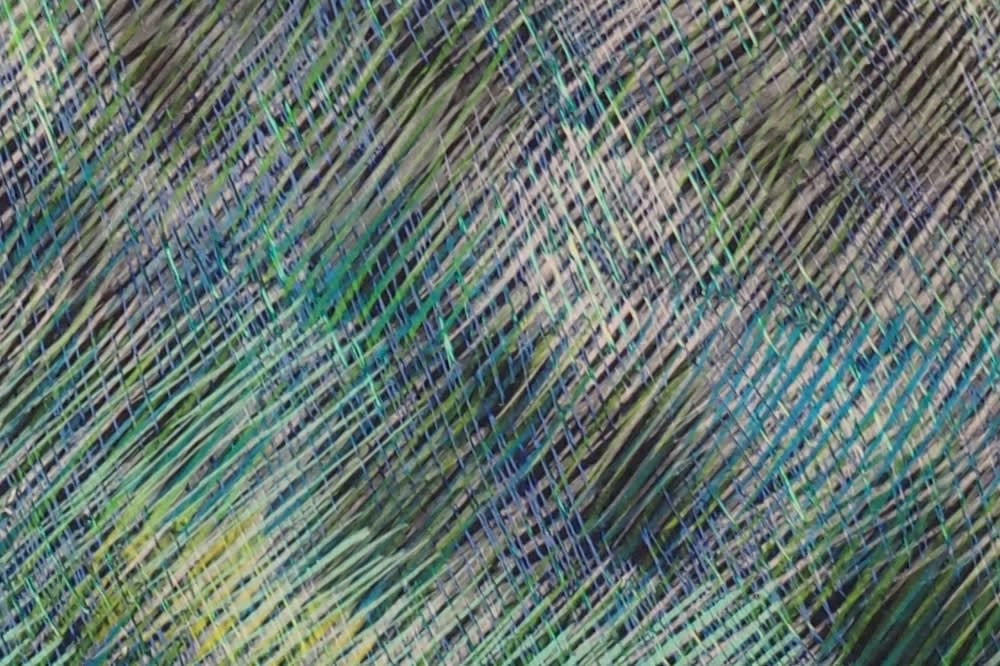

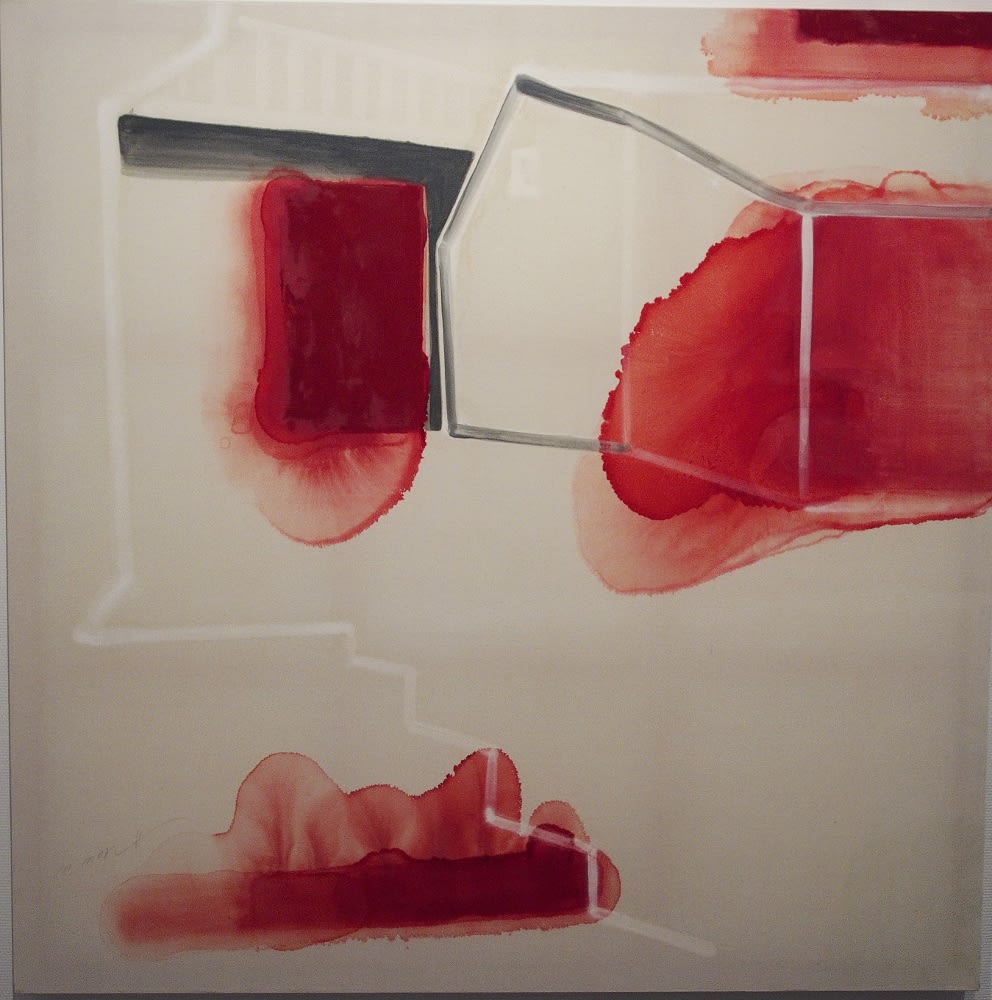

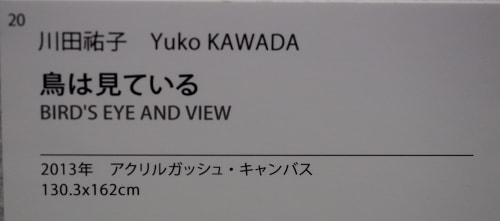

<鳥は見ている>

タイトルを見ずに作品を見て、うーんと唸ったのです。 無数の触手の得体の知れない造形、それを溶かし込む中央の冷たい泉・・・

タイトルを見て、またウーンと唸りました。 鳥の眼と羽毛…眼の鋭さに痺れてきます。

作者の制作エピソードを、川田さんのブログから転載させていただきます。

『制作をしていると、手と目は制作から離れることが出来ませんが、耳だけは自由です。 制作をしながらも、高く遠い空を感じるのは

鳥のさえずりに耳を傾けた時です。 作品の中央に小さな空を開き鳥を仰ぐような制作をしている内に、 その空が鳥の目に見えて行き

ました。 そして私たちは、常に鳥に見られているのだと気付いたのです。』

クローズアップ撮影です。

さらに拡大。 ハッチングとスクラッチングが複雑に交差しています。

<風はみちびく>

風の流れを感じます。 相模原時代とくらべ、色数も少なく、細かい造形もシンプルになっています。

クローズアップ撮影です。

さらに拡大。 立体感を持ったハッチング

クインテット展、出品作品の最後に仕上がったのが、この<仙境1、2、3>の3作品。

「仙境」は川田祐子が追い求め、描き続ける一つの主題。 彼女のブログから<仙境>制作の思いを転載させていただきます。

『作品の中央部分は、実際に長野の空に見た雲を描いたもの。 両脇は、その実際の光景を自分なりに膨らませて、自分と自然とをコラボレートさせて制作しました。

絵画は自然を超えるものなのか? 自然を自分の中に見出すようにして絵画が生まれるのか? 自然と絵画の間で揺れ動きはじめた制作がここから始まりました。

この問いは、次回の2月11日からの個展『自然は鏡』で発表する作品へと展開して行きました。』

<仙境1(HERMIT’S HORIZON)> <仙境2(HERMIT’S HORIZON)> <仙境3(HERMIT’S HORIZON)>

2013年 アクリルガッシュ・キャンバス162×162cm 2013年 アクリルガッシュ・キャンバス162×194cm 2013年 アクリルガッシュ・キャンバス162×162cm

中心となる<仙境2>です。 水墨画の雰囲気で、立体感のある雲を描き出しています。

この作品についてはクローズアップ撮影はしていません。

確かに、個展には天空の雲を描いた作品が多かった。 しかも、ほとんどが売約済み。

川田作品の真価がようやく、一般にも認められ始めたのではないでしょうか。

私は、<雪波>がほしいのですが、130万円、162×194cm。 飾るところがないので、やはり美術館で買い上げていただいて

多くの人に不思議な想念を抱いていただくのが一番かな。

最後に2月16日、損保ジャパン東郷青児美術館のある42階からの光景を、大雪の翌日です。

東京湾越しに房総半島が見えました。

」

」