通っているハーブ&アロマ教室でアドベント・クランツ(Advent Cranz)を作ったので、ご紹介します。昨年は自分で適当に作った(こちらをご参照ください)のですが、今年のは本格的なものです(#^.^#)

<アドベント・クランツの意味>

アドベントとはイエス・キリストの降誕を待つ期間のこと。くだんの過去記事でも引用したように、Wikipediaによると、「日本語では『待降節(たいこうせつ)』『降臨節(こうりんせつ)』。11月30日に最も近い日曜日(11月27日-12月3日の間の日曜日)からクリスマスイブまでの約4週間」に当たるそうです。

クランツとは「丸い輪」という意味で、終わりのない愛を表わします。

アドベントの期間に、モミの木などで作ったアドベント・クランツを飾り、クリスマスの4週間前から日曜日ごとに、4本立てたキャンドルを1本ずつ灯していきます。

19世紀頃からドイツで始まった風習と言われているそうで、ドイツでは焼き菓子のシュトレンも同じように4週間前に作り、少しずつ食べていくようです。

この期間はヨーロッパでは厳粛な聖なる期間なので、結婚式も行わないところもあるようです。最初はリースを緑だけのシックな色合いで作り、3週間目にキリストを讃える紫の花を加え、クリスマスの日には赤い色を入れて華やかに飾るのだとか。

使われる材料の意味とシンボルは...

常緑樹(モミ・ヒバ・スギ・ヒイラギなど):永遠の命を象徴

果実(姫りんご・松かさなど): 豊作を象徴 1年間の労働や収穫を讃える

キャンドル:暗い冬を明るく照らす星・「世を照らす光」であるキリストを象徴

<アドベント・クランツの作り方>

今回使った材料 (P:プリザーブド)

今回使った材料 (P:プリザーブド)

リース台(リース型吸水スポンジ)

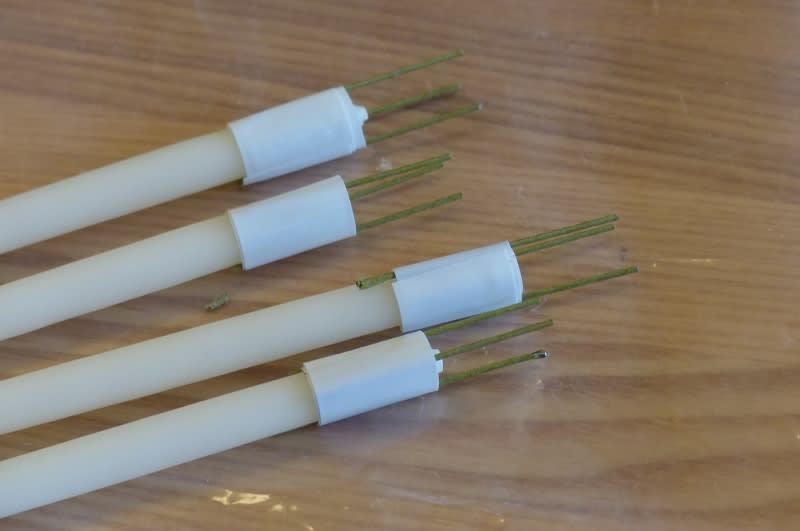

キャンドル(20cm) 4本

リボン 1~1.2m

ワイヤー 1~2本

ビニールテープ 少々

ヒバ(P) 適宜

ヒムロ杉(P) 適宜

ニゲラの実(P) 十数個

メタセコイアの実 5個

スターアニス(:八角) 5個

ミニツガ(P) 7個

フィジアの枝(P) 適宜

ストロベリーフィールドの花(P) 十数個

作り方

作り方

1.リース型の吸水フォームに、適当な大きさに枝分けして切ったヒバとヒムロ杉を差し込んだり、グルーガンで貼りつけたりして飾る。

2.他の材料を同様にバランスよく差し込んだり貼りつけたりして飾り、最後にリボンを巻く。

3.キャンドルの根元に、3~4cm長さに切ったワイヤー3本をビニールテープで巻きつけ、差し込みやすいように足を作る。

4.キャンドルを立ててできあがり!

4週間前を過ぎたので、キャンドルを1本灯してみました。夜、電気を消してつけるとよいですね。

<クリスマスオーナメント>

本来「ornament」という単語には、礼拝用の装飾品全般(銀の皿・協会の鐘・祭壇・祈祷のための書など)の意味があるそうです。

アドベントクランツ以外のクリスマスの代表的なシンボルは...

クリスマスツリー・クリスマスリース・キャンドル・

ヒイラギ(キリストが十字架につけられる前にかぶせられたイバラの冠を象徴)・

ポインセチア(キリストの流した血・情熱・魔よけを象徴)・

星(ベツレヘムを象徴)・ベル(キリスト誕生のお告げを象徴)・

キャンディーケイン(司教の杖を象徴 or 「逆さにするとJesusの頭文字“J”を表わす」という説もあり)

因みに、ポインセチアの名前はポインセット氏(19世紀の米国駐メキシコ大使)に由来しているそうです。メキシコに自生していたポインセチアを発見し、園芸用に改良したことからだとか。

なお、以上の解説は、教室の先生の解説とネット情報とを私なりにまとめたものです。

なお、以上の解説は、教室の先生の解説とネット情報とを私なりにまとめたものです。

クリスマスに因んだ他の豆知識(クリスマスツリー・リース・サンタクロース・クリスマスカラーなど)については、過去記事「スクエアクエアのX'masリース ~天然素材で~」をご参照ください。

アドベント・クランツの材料は、クリスマスを象徴するものであれば何でもよいと思います。材料さえ揃えば、作るのは簡単...。クリスチャンではありませんが、まぁ、深いことは考えずに...(^_^;