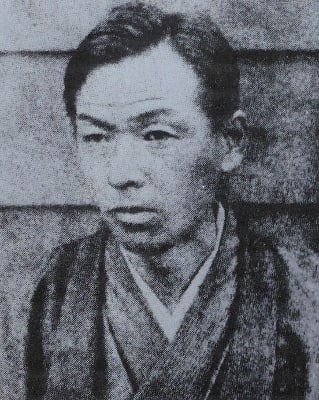

明治から大正時代にかけての漢学者、東京都稲城市の窪全亮(くぼぜんりょう)と、彼が開いた私塾である「奚疑塾(けいぎじゅく)」について学ぶ市民企画提案講座「奚疑塾と窪全亮」が、1月30日(土)から4回にわたり、城山公民館(城山文化センター内)で開かれます。

各回の講座の日程・内容・講師については、チラシをご覧ください(↓)。

参加無料、定員100名(先着順)。申し込み・問い合わせは城山公民館(042-379-5411)まで。

この講座について、2016年1月20日付の東京新聞朝刊の多摩版に、「稲城の漢学者・窪全亮の生涯をたどる講座 城山公民館で30日から4回」と題した紹介記事が掲載されました。当新聞のこちらのウェブサイトで見ることができます。

それによると、「奚疑塾」は貧富の差や男女の別なく門戸を開いた寄宿制の塾で、近隣の村々からも学徒が集まり、1,000人近くが巣立ったと言われています。卒業生の中には、多摩村・東村山村・国分寺村・府中村の各村長や、商工業で成功した者など、後に地域のリーダーとなる人々を多く輩出したそうです。

また、窪全亮が「『稲城』という村名の名付け親だとの説もある」との記述がありますが、それについては、稲城市ホームページのこちらのページ(「稲城」の地名の由来)をご参照ください(由来は2説あるそうです)。

因みに、「奚疑」とは、陶 淵明の『帰去来辞』(官を辞して帰郷し、自然を友とする田園生活に生きようとする決意を述べたもの:goo辞書)の最後の一文「樂夫天命復奚疑」から取られています。こちらによると、書き下し文は「かの天命を楽しめばまた何をか疑わん」、意味は「至楽なるは天命に従い生きることなり」とあります。

私の住む稲城市は東京都の中で知名度の低い場所、現在でも田舎ですから、当時はどれほどの田舎だったことか…。それでも、三多摩地区は自由民権運動の盛んな地域でした。文明開化の時代にあって、自然豊かな稲城村において、「帰去来辞」の思想の下、門戸広く開かれた「奚疑塾」…我が市の誇れる知的遺産ではないでしょうか?

まだ定員に空きがあるようです。講師陣も地域の歴史に精通した方々です。稲城市のみなさま、そして近隣のみなさま、地元の歴史について学んでみませんか?

まだ定員に空きがあるようです。講師陣も地域の歴史に精通した方々です。稲城市のみなさま、そして近隣のみなさま、地元の歴史について学んでみませんか?

主催者ではないけれど、宣伝したいtakuetsu@管理人でした。