(2019.3.28~2019.10.31)

本州から阿波国徳島へは淡路島に掛けられた明石と鳴門の大橋で陸続きになった。淡路の地名由来の一説に阿波国への路(道)からとあり、これがちょうどぴったり合うが、おそらく阿波国も淡路(島)も粟を産した地で表記の違いからだと思っている。

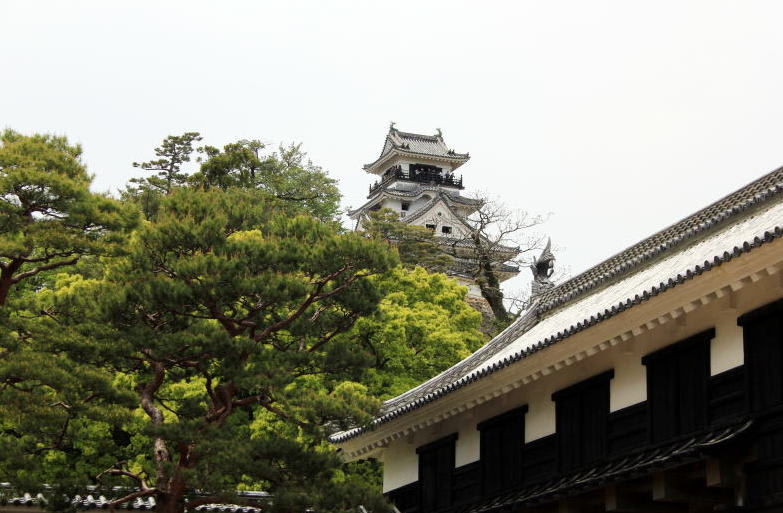

その阿波・徳島へは過去何度も行っているが、徳島城に登るのは初めてだった。天守のあった東二ノ丸から見る城下を見て、この城を中心に近世以降政治・産業の中心地として町が発展したことを知ることになった。また、城跡とその周辺を歩き、博物館に入り、徳島の歴史や文化を垣間見ることができた。

▲本丸跡

▲本丸の虎口

▲ 東二ノ丸(3層3階天守跡)

▲搦手方面の石垣

▲堀と石垣(月見櫓跡)

▲復元された数寄屋橋

徳島城のこと 徳島市城ノ内渭山

▲徳山城周辺の鳥瞰 (by google earth)

▲航空写真 昭和23年 (国土交通省)

徳島城は吉野川の河口の三角州(デルタ地帯)にある渭山(標高61.9m)の山上に築かれている。

伝承では南北朝時代の至徳2年(1385)に細川頼之がこの地に赴いたとき、小城を築き家臣の三島外記に守らしたという。この地が中国の渭水の風景に似ていることから渭津(いのつ)と名ずけたとも、城山が西からみると猪の姿に見えることから猪山(いのやま)ともいったことから、別名渭津城、猪山城とも呼ばれている。

▲徳島城古写真 明治初期に解体された徳島城の最期の写真

明治の解体を免れた唯一の鷲(わし)の門(左端)が昭和20年の空襲で焼失。中央に月見櫓、その屋根の左に白く見えるのが天守の屋根

▲平成元年に復元された鷲の門

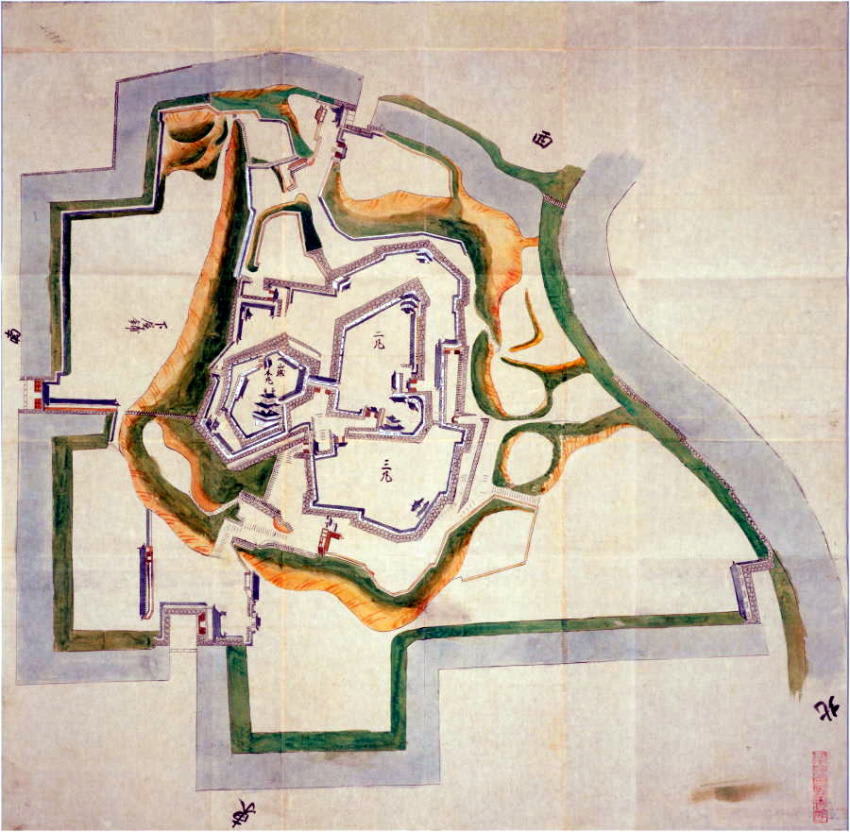

▲徳島城絵図 江戸中期~後期 国立国会図書館蔵

徳島城は山頂に本丸、その東側に東二の丸、西方には西二ノ丸、西三の丸が置かれ、天正13年から14年の築城のとき、石垣で固められている。東二ノ丸は本丸よりも一段下がった場所にあり、ここに三層三階の天守があった。西端には戦前午砲(正午をならす空砲)台跡が残る。

城山の南側は山下(さんげ)と呼ばれ、城主の御殿が建っていた。現在公園になり、表御殿庭園などがある。

戦国期には切幡(きりはた)城主森飛騨守高次の領有となり、家臣が守っていた。

天正10年(1582)、長宗我部元親が阿波を平定し、家臣吉田孫左衛門康俊を配した。

天正13年(1585)に羽柴秀吉の四国征討で、吉田康俊は戦わず土佐に敗走した。蜂須賀小六正勝は四国征伐による功労として龍野城5万石から阿波国17万五千石に移封を命じられたが、嫡男家政に譲ることを懇願し、家政が阿波に天正13年移封となった。

同年家政は、はじめ一宮城(徳島市一宮町)に入城したが、翌年の天正14年(1586)に渭津城を完成させ城に移った。徳島の地名は家政が城周辺を徳島と呼んだことによる。

蜂須賀氏のこと

蜂須賀氏は、尾張国海東郡蜂須賀郷(現・愛知県あま市蜂須賀)を発祥地とする土豪であった。蜂須賀小六正勝は羽柴秀吉の最古参の家臣として仕えている。父に正利、嫡男に家政がいる。家政は父正勝とともに秀吉に仕え、播磨や毛利攻め、本能寺の変のあとの山崎の戦いに従軍している。

阿波徳島城主蜂須賀家政のこと

家政は、慶長5年(1600年)の天下分け目の関ヶ原の戦いの立場に苦慮した結果、阿波の領地を豊臣秀頼に返納し、高野山に身を引いた。一方嫡子至鎮(よししげ)の正室が小笠原秀政の娘で徳川家康の養女(万姫)であったこともあり、東方徳川につくことを決め、徳川の上杉攻めに従軍していた至鎮は、そのまま関ヶ原の戦いに東軍として参加した。

戦後改めて至鎮が旧領を安堵された。大坂の陣では大活躍し、元和元年(1615年)に淡路一国8万1千石を加増され25万7千石を領する太守となった。

徳島の江戸期の農業・産業などの特産物

明治22年(1889)以前の徳島県の郡

吉野川下流域(麻植郡・阿波郡・名西郡・名東郡・板野郡)は、藍栽培の一大生産地となり、徳島藩の重要な収入源として、藍方役所をおき統制を加え、のち葉藍の専売制をしいた。この藍の栽培は蜂須賀家政が播磨より種と染色技術を導入したと伝えられている。

鳴門最北部の海岸線には塩田が開け、赤穂に次ぐ有数の塩業地となった、南部の海部郡の海岸では漁業が盛んであった。西部の美馬・三好郡の山間地に煙草栽培が普及していった。

藍の生産にかかわる文化(人形浄瑠璃や阿波踊り)

▲阿波名所図会の藍づくり 文化9年(1812)

藍商人によって諸国の民謡や踊りの芸能が徳島に伝えられ、城下は諸国からの商取引で阿波に訪れる人々で賑わい、三味線を用いた芸能が盛んになった。それが阿波独自の大衆芸能として進化し「阿波踊り」が生み出された。 また藍の生産にかかわる農民の娯楽に人形浄瑠璃が受け入れられ、阿波の各村々の神社境内の農村舞台で興行された。

徳島藩の領地淡路島が兵庫県に属した理由

明治3年(1870)、新政府の武士の身分扱いと生活問題がからんだ庚午(こうご)事変(別名稲田騒動)が起きた。

ことのおこりは、明治の版籍奉還に伴って、禄制改革により武士の身分階級を華族・士族・卒族に分け呼称することになった。

元来、淡路洲本には徳島藩家老の稲田家(1万4千石)が城代家老として一国を任せられていた。稲田家は新政府の身分としては淡路藩の取り決めでは家老のため士族で、家臣は卒族扱いとなるため、蜂須賀家と同等の待遇を得ようとした徳島藩から独立・分藩を企て、知藩事・政府に要望した。その動きに対して蜂須賀家の家臣が稲田家や家臣の屋敷を襲撃(殺戮と住居破壊)したため稲田側に多くの死亡者やけが人が出た。

政府の処分は徳島蜂須賀側の首謀者に対して厳罰の処分(切腹・流刑等)を下したが、藩の取り潰しはなかった。稲田側は士族として認められたが、北海道の移住が命じられ、荒野の開拓が求められた。この事件が淡路島が徳島県から引き離され、兵庫県に帰属させる要因になったとされる。

雑 感

時代小説や物語に出てくる蜂須家小六正勝は盗賊の頭としてのイメージが定着している。これはあくまで作家の創作で生い立ちはよくわかっていないようだ。少なくても秀吉の片腕となって、天下取りを支えた重要人物であったことは間違いない。そして、息子家政は父の跡を受け継ぎ、関ヶ原の戦いで蜂須賀家の生き残りの妙案が功を奏し、息子至鎮は阿波一国の太守となった。秀吉に使えた初期の武将の多くは使い捨てであったが、蜂須賀家の子孫は首尾よく時代を切り抜けている。

徳島の歴史をたずねると、淡路島が江戸期には徳島藩であったのが、廃藩置県のあと兵庫県に属した理由を知り、また阿波踊りや藍の生産など、阿波ならではの地形や風土で生まれた文化や産業があったことを知る。

徳島城の大手にある家政の像の前で、一人の80過ぎの高齢者と出会った。戦前には、蜂須賀正勝公の鎧兜を着た勇ましい銅像があったという。この新しい家政像の着ている裃が芝居にでも出てくるような姿で不自然だと言われて帰られたのが印象的だった。

▲戦前の蜂須賀小六(正勝)銅像 ▲現在(昭和40年築造)の藩祖蜂須賀家政の像

▲眉山 本丸より