(2019.3.26~2019.10.31)

福山城跡に訪れて築城の歴史と規模などを知り、かつて西国の備後に築かれた大規模な城であったことを知る。

明治以降、城を取り囲んでいた内堀・外堀はすべて埋められ、今ではJR福山駅が城域二の丸の南を東西に走り、侍屋敷跡にはビルが立ち並んでいる。

それでも、小高い丘稜にそびえる復元天守に立てば、この場所が福山の繁栄を生み出した中心地であったことが理解できた。

福山城跡のこと 広島県福山市丸の内一丁目

関ヶ原の合戦後の慶長6年(1601)福島正則が備後・安芸の領主として広島に入ったが、城改修の無届け等を問われ改易・転封されると、元和5年(1619)、水野勝成(かつなり)が大和郡山6万石から4万石加増され備後10万1千石で入封し、福山城を築いた。水野勝成は譜代大名として、西国の毛利・小早川等の外様大名を監視するために幕府より送り込まれた。築城には幕府の多大な援助を受け、野上村の常興寺山(丸の内)の丘稜に城郭、その麓に城下町を建設した。その城の名を久松城、城下を福山と改称した。

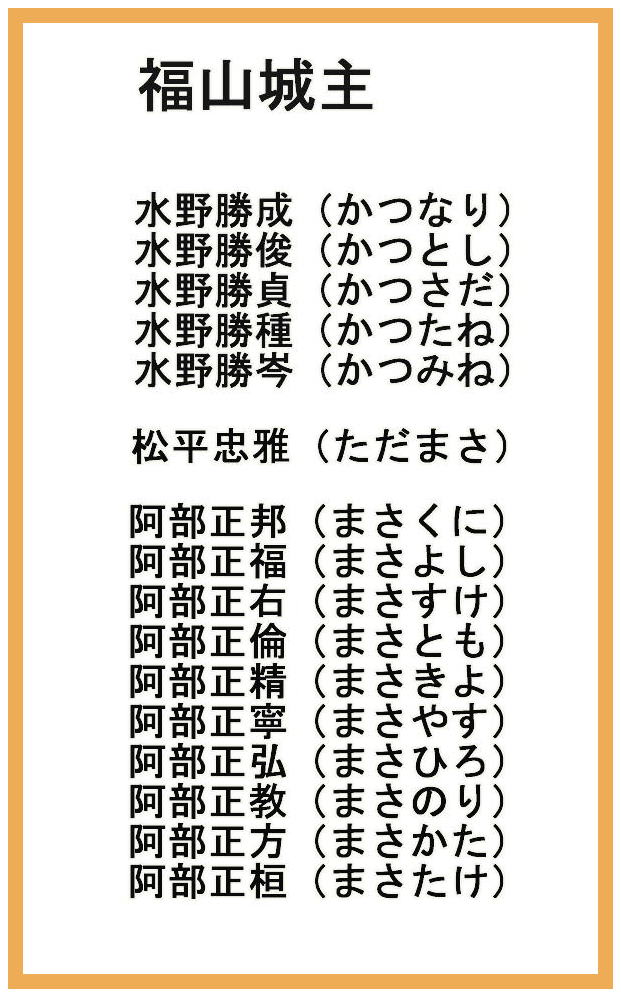

※歴代の藩主は、水野氏5代、松平氏1代、阿部氏10代と続き、廃藩置県に至っている。

当時一国一城令により、元和8年(1622)に解体された京都伏見城から御殿・松の丸東櫓・月見櫓・筋鉄御門・大手門等を徳川秀忠が移築している。

明治6年(1873)に廃城となり、民間に払い下げられたが、天守閣・伏見櫓・筋鉄御門などは取り壊されずに残され、国宝に指定されていた。しかし、昭和20年(1945)8月空襲により、天守閣と御湯殿を焼失した。

昭和41年(1966)の市制50周年事業として天守閣と御湯殿、月見櫓等が復原された。

昭和41年(1966)の市制50周年事業として天守閣と御湯殿、月見櫓等が復原された。

※参考:『日本城郭体系』、『角川日本地名辞典』、他

▲外堀の位置(推定)

▲備後国福山城図 江戸中期~後期(国立国会図書館蔵)

▲JR福山駅が二の丸の南を走る

▲伏見櫓

▲二の丸の石垣

▲二の丸の狭間

▲筋鉄(すじがね)御門

▲伏見鐘櫓

▲伏見湯殿跡 (復元)

▲この家紋は水野家のものか

▲一部の石垣に矢穴(鉄のくさびを打ち込む穴)の跡

▲古写真 消失前の天守閣

▲本丸西側周辺の石垣

▲天守から北方面

▲天守から西方面

雑 感

この福山の城づくりには幕府が威信をかけ、多額の財源と京都の大工の派遣そして、伏見城の廃城に伴う解体・移築を行っている。伏見城の遺構は、江戸城(現在の皇居)や大阪城にあるが、確実に伏見城の遺構といえるのはこの城のものだけで、非常に貴重なものだという。さらにその建築には近くの神辺(かんなべ)城からも移築されたともいわれている。

それでも何か物足りなさを感じる。それは堀が埋められた裸の城であるからだ。無い物ねだりになるが、堀の有無で城の存在感がずいぶん違ってくる。

当時常興寺からは福山湾が望め、周辺一帯は葦原(あしはら)が広がっていたという。福山湾に向かって城下の拡大と干拓が推し進められていった。

当時常興寺からは福山湾が望め、周辺一帯は葦原(あしはら)が広がっていたという。福山湾に向かって城下の拡大と干拓が推し進められていった。

その福山湾には鞆の浦がある。古くからの港町で、海上交通の寄港として朝鮮通信使も訪れている。万葉の代より愛でられた風光明媚な地である。そこに毛利・足利ゆらいの鞆城跡がある。

▲天守の後面

▲天守の後面

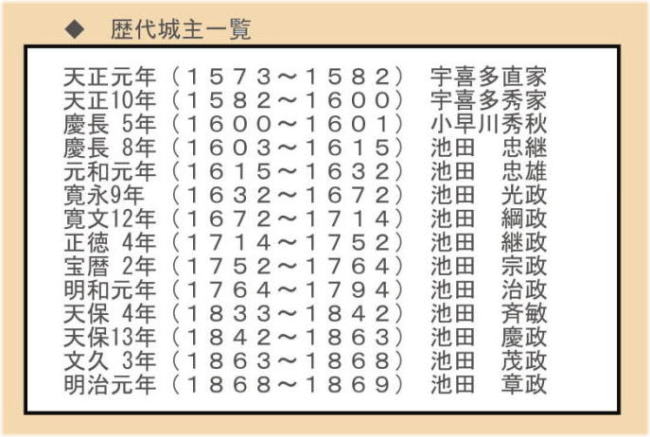

▲津山城古城絵図 国立図書館蔵

▲津山城古城絵図 国立図書館蔵