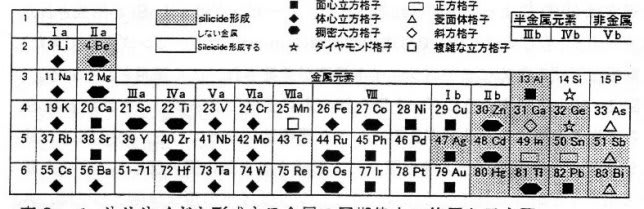

シリコンは熱を加えることにより金属と安定した金属的、半導体化合物を形成する。このようにして生成された金属シリサイドはメタルゲート等を用いて酸化膜に金属を直付けすることによる金属不純物拡散による信頼性の低下、シリコンを用いたプロセスで難易度が低いわりには金属と同等の配線抵抗が得られ容量を減らせる事から半導体デバイスでよく用いられている。用いられる場所はトランジスタのゲート、ソース、ドレインおよびコンタクト開口部等である。トランジスタ周りのシリサイドプロセスの代表的なものにポリサイドとシリサイドがある。

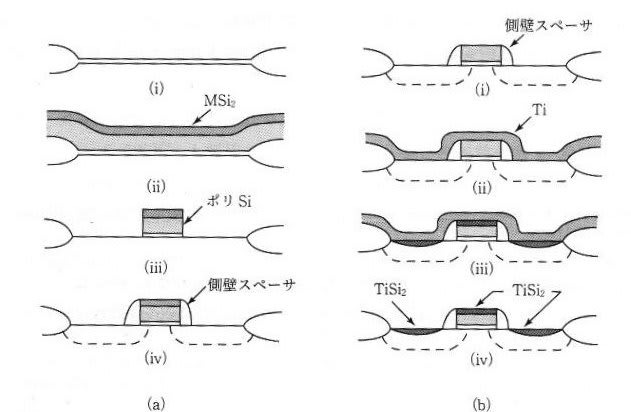

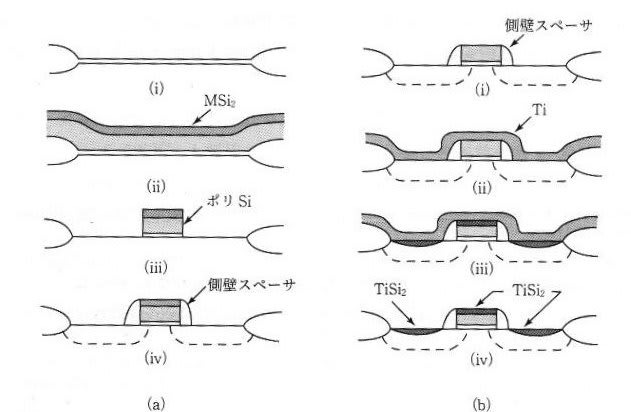

ポリサイドはシリサイドを形成したあとにゲート加工を行うやり方でWSi2、TaSi2、MoSi2などが含まれる。この場合は金属がエッチングで除去可能であることが必須条件である。

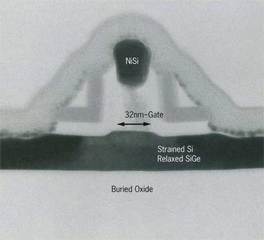

シリサイドはSelf-Aligned Slicideの略であり、シリサイド無しにゲートとスペーサを加工した後に全面にゲート電極材料をスパッタし、アニールすることによりSiが露出したところのみにシリサイドを形成する。

Siの場合

M+xSi⇒MSix

SiO2の場合

M+SiO2⇒MSix+MO2x

上は発熱反応で自発的に進行するのに対し下は吸熱反応であり自発的には進行しない。

その後シリサイド反応していない金属をWetエッチングで取り除くことによりパターニングすることなく自己整合的にゲート電極を形成できる。

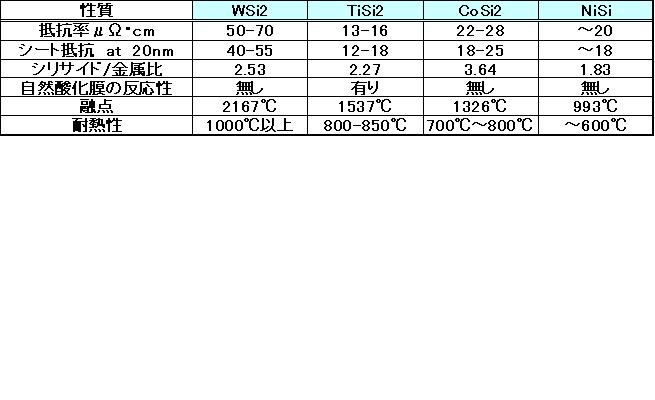

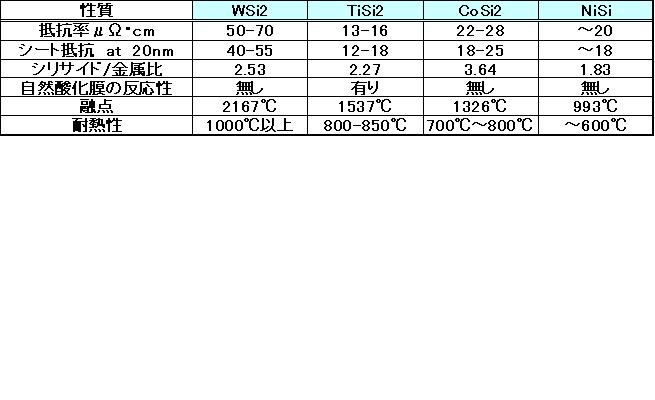

シリサイドに用いられる金属は下表に示している。

このところ微細化に向くとして注目されているのはCoSi2、NiSiあたりである。

サリサイドの形成については一般に熱処理温度とその組成に密接な関係がある。低温ではMxSiのような金属リッチなシリサイドが形成される。熱処理温度の増加に伴いMSi⇒MSi2といったシリコンリッチなシリサイドが形成される。

金属とSiの組成比はサリサイド内部の化学結合性と関係があり金属成分が多いほど金属結合性が高く、Si成分が増加するにつれて共有結合性が増す。

シリサイドの成長機構は酸化膜と同様に拡散律速と反応律速の2種類に分類される。反応律速では成長速度は√tに比例し、拡散律速ではtに比例する。

金属によって抵抗が減る組成は異なり、TiやCoではTiSi2、CoSi2であるがNiではNiSiがもっとも抵抗が低くなる。

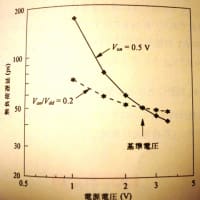

下にTiSi2とCoSi2の比較を示す。

ポリサイドはシリサイドを形成したあとにゲート加工を行うやり方でWSi2、TaSi2、MoSi2などが含まれる。この場合は金属がエッチングで除去可能であることが必須条件である。

シリサイドはSelf-Aligned Slicideの略であり、シリサイド無しにゲートとスペーサを加工した後に全面にゲート電極材料をスパッタし、アニールすることによりSiが露出したところのみにシリサイドを形成する。

Siの場合

M+xSi⇒MSix

SiO2の場合

M+SiO2⇒MSix+MO2x

上は発熱反応で自発的に進行するのに対し下は吸熱反応であり自発的には進行しない。

その後シリサイド反応していない金属をWetエッチングで取り除くことによりパターニングすることなく自己整合的にゲート電極を形成できる。

シリサイドに用いられる金属は下表に示している。

このところ微細化に向くとして注目されているのはCoSi2、NiSiあたりである。

サリサイドの形成については一般に熱処理温度とその組成に密接な関係がある。低温ではMxSiのような金属リッチなシリサイドが形成される。熱処理温度の増加に伴いMSi⇒MSi2といったシリコンリッチなシリサイドが形成される。

金属とSiの組成比はサリサイド内部の化学結合性と関係があり金属成分が多いほど金属結合性が高く、Si成分が増加するにつれて共有結合性が増す。

シリサイドの成長機構は酸化膜と同様に拡散律速と反応律速の2種類に分類される。反応律速では成長速度は√tに比例し、拡散律速ではtに比例する。

金属によって抵抗が減る組成は異なり、TiやCoではTiSi2、CoSi2であるがNiではNiSiがもっとも抵抗が低くなる。

下にTiSi2とCoSi2の比較を示す。