アート・ブレイキーのキャリアを振り返った時、核となるのはジャズ・メッセンジャーズでの活動であることは間違いのないところですが、その一方でドラムやパーカッション等打楽器アンサンブルを生かした音楽への探求も忘れてはいけないところです。ディスコグラフィー的には1957年の「オージー・イン・リズム」、翌1958年の「ホリデイ・フォー・スキンズ」、1962年の「ジ・アフリカン・ビート」といずれもブルーノートから発売された3作品がそれに当たり、どの作品もコンガ、ボンゴ、ティンパニ等8~9人もの打楽器奏者が参加し、打楽器アンサンブルを生かした新たなジャズの可能性にチャレンジしています。

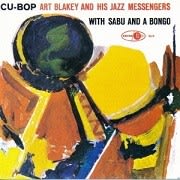

ただ、それらの試みは当時としては(今でも?)かなり野心的なもので、正直言って一般的なジャズファンにとって取っ付きやすい作品とは言い難いですよね。上記3作品もアルフレッド・ライオンのブルーノートだから理解を示してくれたのであって、他のレーベルだと発売は難しかったでしょう。ただ、そんな中でブレイキーは他レーベルにも通常のハードバップ路線とパーカッション路線の折衷案的なアルバムを残しており、それが本日ご紹介する1957年発表のジュビリー盤「キューバップ」です。

タイトル通りキューバ音楽とハードバップを融合させたジャズで、コンガ奏者のサブー・マルティネスが大々的にフィーチャーされています。彼自身はキューバではなくプエルトリコ系だったらしいですがアフロキューバン・ジャズの旗手として同年にブルーノートにリーダー作「パロ・コンゴ」を残しています。それ以外のメンバーはビル・ハードマン(トランペット)、ジョニー・グリフィン(テナー)、サム・ドッカリー(ピアノ)、スパンキー・デブレスト(ベース)、ブレイキーといわゆる”暗黒期”のジャズ・メッセンジャーズで、時系列的には「チュニジアの夜」(1960年のブルーノート盤ではなくヴィック盤の方)とアトランティック盤「ウィズ・セロニアス・モンク」の間です。

全4曲。アルバムはまずディジー・ガレスピーの名曲"Woody 'N' You"で始まります。冒頭からコンガとドラムが賑やかにリズムを刻みますが、演奏自体は普通のハードバップで、ハードマン→ドッカリー→グリフィンと熱いソロを繰り広げます。後半にサブーとブレイキーのソロもありますが30秒くらいで終わります。2曲目はブレイキーの自作曲で愛娘の名を冠した"Sakeena"。ブレイキーはよほど娘を溺愛していたのか同年の「ハード・ドライヴ」に"Sweet Sakeena"、1960年の「ザ・ビッグ・ビート」に"Sakeena's Vision"とそれぞれ違う曲を残しています。12分弱にも及ぶ長尺の曲で前半はラテン調のリズムに乗ってグリフィン→ドッカリー→ハードマンとソロをリレーします。特に前年にシカゴから出てきて絶賛売り出し中のグリフィンのソロが熱いですね。ただ、後半6分過ぎからコンガとドラムによる打楽器乱舞が始まり、何と5分以上にわたって延々とチャカポコズンドコが続きます。この部分をどう聴くかですが、個人的には2分続いたあたりからちょっとしんどくなってきます。

3曲目はジョニー・グリフィン書き下ろしの"Shortly"でこちらは4分半ほどのコンパクトな曲。ドッカリー→ハードマン→グリフィンと切れ味鋭いソロを繋いでビシッと終わり。もちろんドラムとコンガもバックで鳴り響いていますが、曲自体は普通のハードバップで、やっぱりこう言った演奏の方が安心しますね。ただ、ラストの"Dawn On The Desert"は再び12分を超える長尺の曲。中間派の名トランペッター、チャーリー・シェイヴァースの曲で、エキゾチックな旋律をハードマンのミュート→ドッカリー→グリフィンの順でソロを取っていきます。7分あたりから3分半にわたる打楽器ソロが始まりますが、"Sakeena"に比べるとまだ許容範囲かな?以上、打楽器ソロパートがもう少し控え目だったらもっと聴きやすいハードバップ作品だったかもしれません。