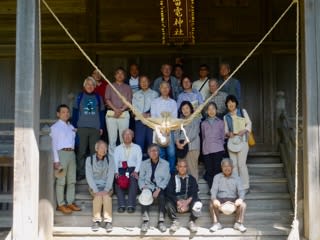

鶴岡市史編纂委員の阿部博行氏の著書出版を記念し、「戊辰戦争150年『庄内藩の戊辰戦争』出版記念講演会」が行われた。

この催しは「まちゼミ」の一環として阿部久書店々主が企画し、「

山王町 江鶴亭」が会場でした。老舗呉服屋さんをイベント会場としたもので趣のある室内は、とても良かった。

午後1時半から行われた講演会は定員オーバーの満席状態だったので一番前に座ることに…。う〜む、ラッキー!

演題「庄内藩の戊辰戦争開始をめぐって」 講師:本間勝喜氏

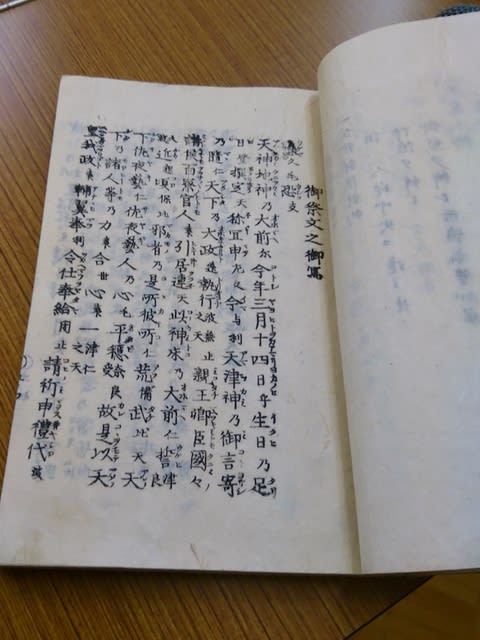

戊辰戦争開始の通説として、慶応3年(1867)12月25日の薩摩藩邸焼き打ちに対する薩摩藩の(庄内藩への)強い恨みであったとされているが、「慶応4年(1868)2月上旬に旧幕符が村山郡旧幕領の高74,000石余を庄内藩の預地とすることを申渡した」ことで、「旧天領の預地支配が命じられたうえ、それを自領に含めることができるとみられたことから、大殿酒井忠発や松平権十郎(親懐)らの重臣たちの目が眩んで、それを死守するために突き進んだ戦争であったこと

(ワッパ騒動義民顕彰会誌6号)」から、「庄内藩が速やかに村山『預地』を返上すれば追討の対象とならず、反政府側で戦うことがある程度避けられたはず」と、史料から読み解く。そして「村山『預地』における庄内藩士の、領民に対する暴力事件や年貢米の横領については誤解であった」とし、天童藩家老吉田大八や柴橋元〆河野俊八らが総督府へ偽りの注進を行ったこと、物理的に20,000俵以上の年貢米を一度に酒田に運び込むことなど不可能であったことなどを解説された。

演題「戊辰戦争の戦後処分」 講師:阿部博行氏

氏の上梓された著書からと研究資料から。

1.奥羽越列藩同盟諸藩の降伏、2.庄内藩の降伏、3.戦後処分、4.酒井家の転封、5.戦功賞典、6.奥羽戦勝藩のその後。

講演内容と感想は省略。感想は、『庄内藩の戊辰戦争』を読み終えてからにしようと思う。面白そうだ。

当時、薩長(

新政府)では、東北地方の人間を「知識の程度もすべて低位」「知識が進んだ者が、進まぬ者に号令したことの誤解」「暖地に生まれた利発なる者が、寒地に生まれた朴訥なる者に要求した誤解」などと見ていたという。失礼極まりないのである。

後年、盛岡出身の立憲政友会総裁、原敬が盛岡の報恩寺での「戊辰戦争殉難者五十年祭」で、「戊辰戦争は政見の異同(=不一致)のみ、当時勝てば官軍、負くれば賊との俗謡あり、其真相を語るものなり(1917.9.8)」と語ったという。

しかし私は、原敬を

このことから評価することはできない。(話がズレてしまった)