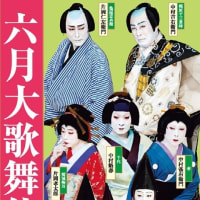

冒頭で獅童、お騒がせを軽くユーモアにしてのご挨拶。

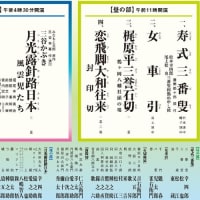

「義経千本桜ーすし屋の段」

いがみの権太は愛之助、七之助の弥助すなわち維盛、です。

愛之助は売れっ子になってきて、小悪党ぶりもなかなか板についていいですね。

立役でも声の調子をいろいろに変えることができて、太いいい声がでてました。

比較することは本意ではないですが、

小悪党では、平成中村座を仕立てた名古屋での勘三郎のいがみの権太、

やっぱりいい(テレビでしか見れませんでしたが)。

獅童の景時も風格がでるようになって、よかったですね。

ところで、このすし屋の段、前段がないので、じっくり内容を味わうことはできませんが、

いつも思うのです、

いがみの権太はなぜ改心したのだろう。

そこのところが父親に刺されたあとの、瀕死の状態で権太が語るそのなかでしか明かされないから、

わかりにくいのね。

弥助と父弥左衛門との話を立ち聞きしていた、そのとき改心するチャンスと思って

母親からだまし取った桶にはいったお金を維盛に渡そうとしたのね。

なぜ立ち聞きしたかといえば、

前段で首のおひとである、小金吾とのいきさつがあるのね。

権太は小金吾の包みの中身を見ている、そのなかに維盛の父、重盛の肖像画があったのね。

それが弥助に似ていた、重盛は権太の父の大恩人、命かけて弥助をかくまっているのもそのため。

父親のために役立ちたかったのです。

そして、何よりも夫の改心を望んでいた女房の小仙は、みずから身代わりをかってでた、

子も道連れで。

そういう義理人情のお噺なんですね。

全然語られていないお話しなんですが、

元のお話しである人形浄瑠璃ではそう語られる。

義経千本桜は、高貴な公達のストーリーであって、実は名もなき市井の人びと(あるいは狐)の物語なのです、

だから、260年前に竹本座で初演して以来,生き続けてきたのですね。

身替座禅は、若い人に受けてました。

勘太郎の右京、獅童の奥方、

獅童はこれもよかったです。

これもね、つい最近なので、どうしても菊五郎の右京、仁左衛門の奥方、名コンビ、思っちゃいます。

若手歌舞伎、若さの良さ、楽しみがあって、お正月に相応しい。

2007/1/3

2007/1/3

「義経千本桜ーすし屋の段」

いがみの権太は愛之助、七之助の弥助すなわち維盛、です。

愛之助は売れっ子になってきて、小悪党ぶりもなかなか板についていいですね。

立役でも声の調子をいろいろに変えることができて、太いいい声がでてました。

比較することは本意ではないですが、

小悪党では、平成中村座を仕立てた名古屋での勘三郎のいがみの権太、

やっぱりいい(テレビでしか見れませんでしたが)。

獅童の景時も風格がでるようになって、よかったですね。

ところで、このすし屋の段、前段がないので、じっくり内容を味わうことはできませんが、

いつも思うのです、

いがみの権太はなぜ改心したのだろう。

そこのところが父親に刺されたあとの、瀕死の状態で権太が語るそのなかでしか明かされないから、

わかりにくいのね。

弥助と父弥左衛門との話を立ち聞きしていた、そのとき改心するチャンスと思って

母親からだまし取った桶にはいったお金を維盛に渡そうとしたのね。

なぜ立ち聞きしたかといえば、

前段で首のおひとである、小金吾とのいきさつがあるのね。

権太は小金吾の包みの中身を見ている、そのなかに維盛の父、重盛の肖像画があったのね。

それが弥助に似ていた、重盛は権太の父の大恩人、命かけて弥助をかくまっているのもそのため。

父親のために役立ちたかったのです。

そして、何よりも夫の改心を望んでいた女房の小仙は、みずから身代わりをかってでた、

子も道連れで。

そういう義理人情のお噺なんですね。

全然語られていないお話しなんですが、

元のお話しである人形浄瑠璃ではそう語られる。

義経千本桜は、高貴な公達のストーリーであって、実は名もなき市井の人びと(あるいは狐)の物語なのです、

だから、260年前に竹本座で初演して以来,生き続けてきたのですね。

身替座禅は、若い人に受けてました。

勘太郎の右京、獅童の奥方、

獅童はこれもよかったです。

これもね、つい最近なので、どうしても菊五郎の右京、仁左衛門の奥方、名コンビ、思っちゃいます。

若手歌舞伎、若さの良さ、楽しみがあって、お正月に相応しい。

2007/1/3

2007/1/3

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます