ODI形式による2023年クリケット・ワールドカップは、インドで10月5から開幕しました。クリケットの試合は伝統的な競技方法では5日間くらいかかるのですが、投球数等に制限を設け、1日(約7時間)で終了するようにした方式がODIです。さらに投球数を短くして約」3時間くらいで勝敗がつくようにしたものがT20という形式になります。こちらもワールドカップが開催されていますが、今年インドで開催されたものはODIのワールドカップでした。ODIのワールドカップは4年に一度開催されています。

10カ国が参加し、総当たり戦でグループステージを戦い、準決勝に進出したのは、1位インド、2位南アフリカ、3位オーストラリア、4位ニュージーランドでした。1位のインドは全戦全勝でした。名門イングランドは勝ち残れず、アフガニスタンはあと少しで準決勝に残れるところまで行きました。

準決勝を勝ち残ったインドとオーストラリア。その決勝戦は、11月19日に、グジャラート州のナレンドラ・モディ・スタジアムで開催されました。そこまで無敗で勝ち進んできたインドは、グループステージでオーストラリアに勝利しています。インドの勝利はほぼ確実でした。

世界ランキングの1位はインド。しかも10戦全勝。インドが準決勝でニュージーランドと戦ったのは11月15日、オーストラリアが南アフリカを破った試合は11月16日、決勝の11月19日まではインドのほうが1日分休養できています。オーストラリアは慣れない国での長期滞在で、しかも負傷者の数も多く、どうみてもオーストラリアは不利です。さらに、ここ数年、ワールドカップで勝利するのは、ほぼホスト国という事実もありました。

さらに2023年のインドは、いろんな出来事で国威が最高潮に盛り上がっている時です。

まず国際政治の分野では、今年インドでG20が開催され、モディ首相が政治的手腕を見せつけました。アフリカなどグローバルサウスをG20に引き込んだという功績が評価されていました。次にインドの無人探査機チャンドラヤーン3号が、8月23日に月面着陸に成功しました。南極に着陸したのは世界初でした。また人口が中国を抜き、インド映画のRRRがアカデミー賞で歌曲賞に輝きました。そして、クリケットでインドが勝利すれば、今年は大フィーバーになるはずでした。

さらに、決勝戦が行われるのは、モディ首相のお膝元のグジャラート州アーメダバード。13万2000人収容可能というこのスタジアムは、クリケットだけでなく、サッカーやフットボールの競技場と比べても世界トップクラスのスタジアムです。しかもそれが開催されるのが、インド最大の祭りであるディワリが終わった直後という盛り上がり最高潮のタイミング。

しかし、何ということか、インドはオーストラリアに敗北してしまうのです。オーストラリアはコイントスで後攻を選ぶのですが、先攻のインドは、次々とウィケット(アウト)を取られ、何とか50オーバーまで凌ぐのですが、ランの数は240。ウィケットの数は10でした。通常は打つのがうまい選手を前半に集めるのですが、インドは11人目の選手まで打順が回ってしまいました。

後攻のオーストラリアは、240以上のランを稼げば勝利となります。当初の予想ではインドは300以上のランを達成するとみられていたのですが、240は楽勝とは言わないですが、わりと達成可能な数字です。最初は、オーストラリアがそこまで行けないのではないかという感じもありましたが、二番手のトラビス・ヘッドがセンチュリーを達成します(100ランを稼ぐこと)。最終的には137ラン稼ぐのですが、規定投球数をまたずに241ランを達成して勝利してしまいました。

インドの落胆といったらありませんでした。勝てるはずの試合に、負けてしまったのですから。

インドのヴィラット・コーリが、今回のワールドカップを通してのMVPとして表彰されたのですが、決勝に負けていたのであまり嬉しそうではありませんでした。彼はこの大会で765のランを稼ぎ、ランの数ではナンバーワンでした。また平均ラン数も95.62というすごいものでした。ODIでの累積のセンチュリーの数(100ラン以上を達成すること)も、このワールドカップのニュージーランド戦で50を達成し、これまでインドのレジェンドのサチン・テンドゥルカルの記録を超えて、世界のトップとなっていました。

一回の試合で最も多くのランを稼いだのは、オーストラリアのグレン・マックスウェルでした。これはアフガニスタン戦で、負けそうな試合をこの選手の活躍で覆した試合でした。

あと、こちらはボウラー(投げる側)のランキング。いずれのカテゴリーもインドの選手がトップです。

インド選手の活躍は目覚ましいものがあったのですが、最後の決勝戦で不運に見舞われ、勝利を逃してしまいました。

ちなみに、今年、南アフリカで開催された女子T20ワールドカップもオーストラリアが優勝していました。

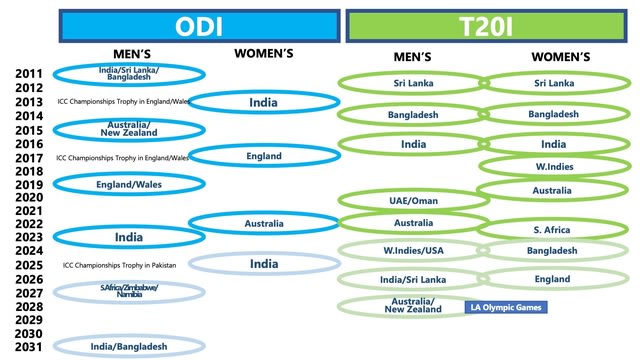

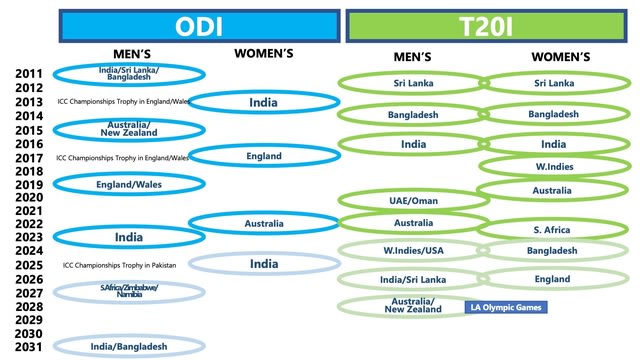

2024年に行われるワールドカップはT20が男女とも開催されます。男子が西インド諸島と米国の共同開催。女子がバングラデシュでの開催です。その翌年、はODIの男子がパキスタンでICCチャンピオンシップトロフィーという大会が予定されていますが、女子はインドでのワールドカップがあります。26年はT20ワールドカップの男子がインド・スリランカで、女子がイングランドで開催されます。27年は南アフリカ。ジンバブエ、ナミビアでのワールドカップ、そして28年はT20男子ワールドカップもありますが、ロサンゼルスオリンピックです。

2024年のT20ワールドカップ(男子)は、ロサンゼルスオリンピックの絡みもあって、アメリカがクリケットの国際舞台に登場してくるという重要なイベントになります。開催場所および時期はすでに確定しています。アメリカは3都市、西インド諸島は4都市で、期間は2024年6月4日から30日となります。参加国もすでに決まっています。

トータルで20カ国が参加するのですが、ホスト国は自動的に参加資格を持つので、アメリカと西インド諸島は参加します。また2022年大会での上位8カ国も自動的に参加。あとは国際ランキングの上位国から追加(今回でいうとアフガニスタンとバングラデシュの二カ国)。さらに地域予選の勝者が追加となります。日本はEAP(東アジアパシフィック)の地域予選のグループに入るのですが、2023年の予選で、EAPからはパプア・ニューギニアの出場が決まりました。

2024年女子T20ワールドカップはバングラデシュで開催予定ですが、参加国は、ホスト国としてバングラデシュが、2023年のワールドカップの上位6カ国(オーストラリア、イングランド、インド、ニュージーランド、南アフリカ、西インド諸島)、2023年のICCのT20女子世界ランキングから一カ国(パキスタン)残り二カ国は2024年に開催される予選を勝ち残った国となります。

この予選に参加できる国は、アイルランド、スリランカ、そして地域予選の勝者となります。日本は2023年の9月に行われたEAP(東アジアパシフィック)地区予選に参加したのですが、残念ながら勝ち残れませんでした。勝者はバヌアツでした。世界との壁はまだまだ高いですね。

こちらは最近のワールドカップ、そして今後の予定です。2028年にはロサンゼルスオリンピックでクリケットが公式種目で採用されています。世界ランキング一位という威信をかけてインドが金メダルを目指してくるでしょうが、オーストラリア、南アフリカ、ニュージーランドなども見ものです。もちろんクリケット発祥の国であるイングランドもプライドはありますし、アメリカ、西インド諸島は開催国の意地もあります。グローバルサウスの国の活躍も期待できますね。今後のクリケットの盛り上がりに注目していきたいと思います。

10カ国が参加し、総当たり戦でグループステージを戦い、準決勝に進出したのは、1位インド、2位南アフリカ、3位オーストラリア、4位ニュージーランドでした。1位のインドは全戦全勝でした。名門イングランドは勝ち残れず、アフガニスタンはあと少しで準決勝に残れるところまで行きました。

準決勝を勝ち残ったインドとオーストラリア。その決勝戦は、11月19日に、グジャラート州のナレンドラ・モディ・スタジアムで開催されました。そこまで無敗で勝ち進んできたインドは、グループステージでオーストラリアに勝利しています。インドの勝利はほぼ確実でした。

世界ランキングの1位はインド。しかも10戦全勝。インドが準決勝でニュージーランドと戦ったのは11月15日、オーストラリアが南アフリカを破った試合は11月16日、決勝の11月19日まではインドのほうが1日分休養できています。オーストラリアは慣れない国での長期滞在で、しかも負傷者の数も多く、どうみてもオーストラリアは不利です。さらに、ここ数年、ワールドカップで勝利するのは、ほぼホスト国という事実もありました。

さらに2023年のインドは、いろんな出来事で国威が最高潮に盛り上がっている時です。

まず国際政治の分野では、今年インドでG20が開催され、モディ首相が政治的手腕を見せつけました。アフリカなどグローバルサウスをG20に引き込んだという功績が評価されていました。次にインドの無人探査機チャンドラヤーン3号が、8月23日に月面着陸に成功しました。南極に着陸したのは世界初でした。また人口が中国を抜き、インド映画のRRRがアカデミー賞で歌曲賞に輝きました。そして、クリケットでインドが勝利すれば、今年は大フィーバーになるはずでした。

さらに、決勝戦が行われるのは、モディ首相のお膝元のグジャラート州アーメダバード。13万2000人収容可能というこのスタジアムは、クリケットだけでなく、サッカーやフットボールの競技場と比べても世界トップクラスのスタジアムです。しかもそれが開催されるのが、インド最大の祭りであるディワリが終わった直後という盛り上がり最高潮のタイミング。

しかし、何ということか、インドはオーストラリアに敗北してしまうのです。オーストラリアはコイントスで後攻を選ぶのですが、先攻のインドは、次々とウィケット(アウト)を取られ、何とか50オーバーまで凌ぐのですが、ランの数は240。ウィケットの数は10でした。通常は打つのがうまい選手を前半に集めるのですが、インドは11人目の選手まで打順が回ってしまいました。

後攻のオーストラリアは、240以上のランを稼げば勝利となります。当初の予想ではインドは300以上のランを達成するとみられていたのですが、240は楽勝とは言わないですが、わりと達成可能な数字です。最初は、オーストラリアがそこまで行けないのではないかという感じもありましたが、二番手のトラビス・ヘッドがセンチュリーを達成します(100ランを稼ぐこと)。最終的には137ラン稼ぐのですが、規定投球数をまたずに241ランを達成して勝利してしまいました。

インドの落胆といったらありませんでした。勝てるはずの試合に、負けてしまったのですから。

インドのヴィラット・コーリが、今回のワールドカップを通してのMVPとして表彰されたのですが、決勝に負けていたのであまり嬉しそうではありませんでした。彼はこの大会で765のランを稼ぎ、ランの数ではナンバーワンでした。また平均ラン数も95.62というすごいものでした。ODIでの累積のセンチュリーの数(100ラン以上を達成すること)も、このワールドカップのニュージーランド戦で50を達成し、これまでインドのレジェンドのサチン・テンドゥルカルの記録を超えて、世界のトップとなっていました。

一回の試合で最も多くのランを稼いだのは、オーストラリアのグレン・マックスウェルでした。これはアフガニスタン戦で、負けそうな試合をこの選手の活躍で覆した試合でした。

あと、こちらはボウラー(投げる側)のランキング。いずれのカテゴリーもインドの選手がトップです。

インド選手の活躍は目覚ましいものがあったのですが、最後の決勝戦で不運に見舞われ、勝利を逃してしまいました。

ちなみに、今年、南アフリカで開催された女子T20ワールドカップもオーストラリアが優勝していました。

2024年に行われるワールドカップはT20が男女とも開催されます。男子が西インド諸島と米国の共同開催。女子がバングラデシュでの開催です。その翌年、はODIの男子がパキスタンでICCチャンピオンシップトロフィーという大会が予定されていますが、女子はインドでのワールドカップがあります。26年はT20ワールドカップの男子がインド・スリランカで、女子がイングランドで開催されます。27年は南アフリカ。ジンバブエ、ナミビアでのワールドカップ、そして28年はT20男子ワールドカップもありますが、ロサンゼルスオリンピックです。

2024年のT20ワールドカップ(男子)は、ロサンゼルスオリンピックの絡みもあって、アメリカがクリケットの国際舞台に登場してくるという重要なイベントになります。開催場所および時期はすでに確定しています。アメリカは3都市、西インド諸島は4都市で、期間は2024年6月4日から30日となります。参加国もすでに決まっています。

トータルで20カ国が参加するのですが、ホスト国は自動的に参加資格を持つので、アメリカと西インド諸島は参加します。また2022年大会での上位8カ国も自動的に参加。あとは国際ランキングの上位国から追加(今回でいうとアフガニスタンとバングラデシュの二カ国)。さらに地域予選の勝者が追加となります。日本はEAP(東アジアパシフィック)の地域予選のグループに入るのですが、2023年の予選で、EAPからはパプア・ニューギニアの出場が決まりました。

2024年女子T20ワールドカップはバングラデシュで開催予定ですが、参加国は、ホスト国としてバングラデシュが、2023年のワールドカップの上位6カ国(オーストラリア、イングランド、インド、ニュージーランド、南アフリカ、西インド諸島)、2023年のICCのT20女子世界ランキングから一カ国(パキスタン)残り二カ国は2024年に開催される予選を勝ち残った国となります。

この予選に参加できる国は、アイルランド、スリランカ、そして地域予選の勝者となります。日本は2023年の9月に行われたEAP(東アジアパシフィック)地区予選に参加したのですが、残念ながら勝ち残れませんでした。勝者はバヌアツでした。世界との壁はまだまだ高いですね。

こちらは最近のワールドカップ、そして今後の予定です。2028年にはロサンゼルスオリンピックでクリケットが公式種目で採用されています。世界ランキング一位という威信をかけてインドが金メダルを目指してくるでしょうが、オーストラリア、南アフリカ、ニュージーランドなども見ものです。もちろんクリケット発祥の国であるイングランドもプライドはありますし、アメリカ、西インド諸島は開催国の意地もあります。グローバルサウスの国の活躍も期待できますね。今後のクリケットの盛り上がりに注目していきたいと思います。