『山上宗二記』 茶湯者の覚悟 「濃茶呑ヤウ」 その一考察

詳しくは こちらから

前田秀一 プロフィール

2.『茶会記』における「御茶(茶)-薄茶」二服もてなしの事例

ジョアン・ロドリゲスが著作『日本教会史』に記録した四種の茶の種類の記録は、天寺屋宗達起筆による『天王寺屋會記』の天文年間後期(1548~1553)に見ることができる。これら四種類のグレードの茶葉を使用して、同じ茶会で御茶(茶)と薄茶を二服つづけてもてなした場合の茶葉の事例を「表-1」12、13)に示した。

拡大詳細版は、こちらから

これらの内、ロドリゲスの記録の中になかった「無上」は「極上」に同義語であり5)(1331頁)、「つめ茶」と「五百茶」は茶銘と見られている12)(4頁、12頁)ことから、ロドリゲスの記録の正確さが確認できる。また、もてなしの手順として、三例(天文17年12月23日、天文18年2月11日、12日)を除けば、先ず、上質の茶葉でもてなし、その後、より品質の低い茶葉で薄茶をもてなしていることから、最初にもてなされた御茶または茶は濃茶であると思われる。

天文年間以降、『天王寺屋會記』には茶の種類および濃茶の記録は見られなくなったが、

天文2年(1533)奈良の塗師・松屋久政が起筆した『松屋會記』および博多の豪商・神屋宗湛が天正14年(1568)11月九州島津征討を計画する秀吉軍の兵站物資調達参画を目的として天王寺屋宗及の招きで上洛したのを機会に起筆した『宗湛日記』では、天正14年から天正18年にわたってコイ茶(スイ茶)の記録があり、ウス茶を併せてもてなした場合を主として「表‐2」3,5,13~14)に示した。

拡大詳細版は、こちらから

特徴的なのは、天文年間の場合は天目茶碗を主体として使用したのに対して、天正14年および15年には「宗易形の茶碗」、「今ヤキノ茶碗」、「ヤキ茶碗」、「黒茶碗」等独自に創作した茶碗が現れたことを挙ることができる。併せて、茶の湯の空間が四畳半から三畳、二畳とつきつめられ、道具揃えに備える空間を省き、茶の点前に重点を置き客人と緊張感を持って接する「侘数寄」の境地に迫っていく過程を見るようである。

「表‐2」から同じ茶会においてコイ茶とウス茶をもてなした事例を抜粋し「表‐3」に示した。

拡大詳細版は、こちらから

天文年間後期(表-1)と同様に、常にコイ茶が薄茶に先だってもてなされたとは言えないまでも、総体的には濃茶は薄茶に先立ってもてなされていた。

また、茶の飲みまわしについて以下の各様の事例が見受けられることも注目に値する。

天正14年9月28日朝(『松屋會記』)4) 亭主・山上宗二 客・豊臣秀長、松屋久政

・・・茶は極ム、如何ニモ如何ニモタフタフトスクヰ、四ツ五ツ入、湯一柄杓、スイ茶也、初口(松屋)久政、次(豊臣秀長)也、(山上)宗二取テ参ル、又圍ヘ返シ、呑間ニ壺キンシテ出サル、見ル間ニ何モ水指マテ入ル・・・

天正14年10月13日朝(『松屋會記』)4) 亭主・中坊源吾 客・宗治、宗立、久政

・・・宗易形ノ茶ワン ヲリタメ 御茶極ム、スイ茶ハ宗治・久政・宗立・源五殿也・・・

ウス茶 別儀

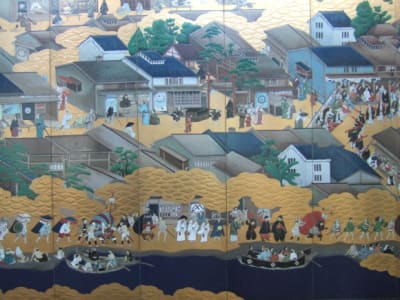

天正15年1月3日(『宗湛日記』)14) 亭主・関白(秀吉) 客・大坂御城 大茶湯之事

・・・御茶ノ時ニ、関白様御立ナガラ被成 御諚ニハ、多人数ナルホトニ、一服ヲ三人ツツニテノメヤ、サラバクジ取テ次第ヲ定ヨト被 仰出候ヘハ、内ヨリ長三寸、ヨコ一寸ホトノ板ニ名付書テ、小姓衆持参候、御前ニナゲ被出候ヲ、座中有之大名衆、コノフタヲウバイ取ニシテ、其後誰々ハ誰カ手前手前ニトサシヨラレテ・・・

天正17年9月24日朝(『松屋會記』)4) 亭主・豊臣秀長

・・・スイ茶御手前ニ而御茶被下ル・・・鬮(くじ)取ニ而御座敷ヘ参ル・・・

一クシ 宗立 宗方 二人 二クシ 宗有 久政 二人

三クシ 道可 紹斗 二人 四クシ 壽閑 関才次郎 二人

五クシ 等旧 有俊 久好 三人

濃茶には、最上級の茶葉を用い、飲みまわしをするが、参会者の人数が多い場合には、その順番をくじ引きで決めることもあったことがわかる。

神津朝夫氏は、茶の湯大成者と言われる千利休の生涯を『茶会記』と重ね合わせて

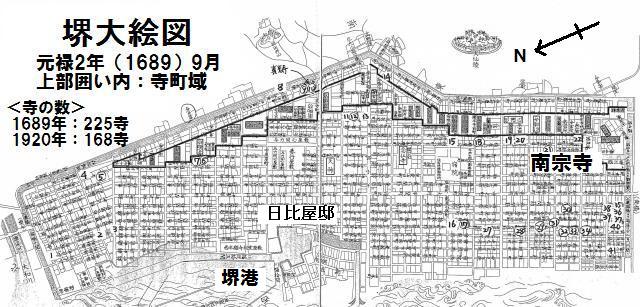

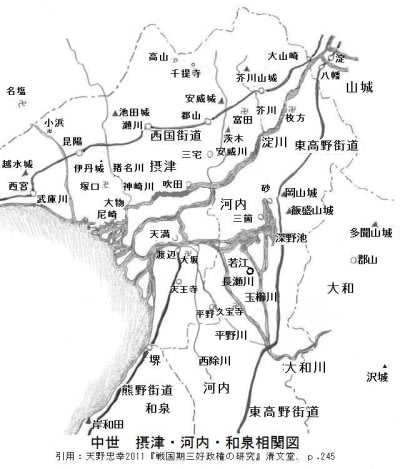

第1期を天正2年(1574)頃に茶頭になるまでの堺の一茶人であった時期

第2期を信長や秀吉との関係が深まっていった信長茶頭時代

第3期を天正10年(1582)6月の本能寺の変以降の晩年9年間

の三期に分けることができるとしている。15)(118頁)

天文年間(表-1)に比べて天正14年から15年(表‐2)は、千利休が名実ともに天下一の宗匠として独自の美意識から四畳半の茶室に代えて三畳、二畳と小間の空間へ境地を開き、宗易型の茶碗の創作にも踏み出し「上様御キライ候ホトニ、此分に仕候ト也」としながら「黒ハ古キココロ也」と黒茶碗を創作しそれまでの茶の湯を大きく変え、侘び茶を大成していった。

SDGs魅力情報 「堺から日本へ!世界へ!」は、こちらから