『山上宗二記』 茶湯者の覚悟十體 「濃茶呑ヤウ」 その一考察

前田秀一 プロフィール

はじめに

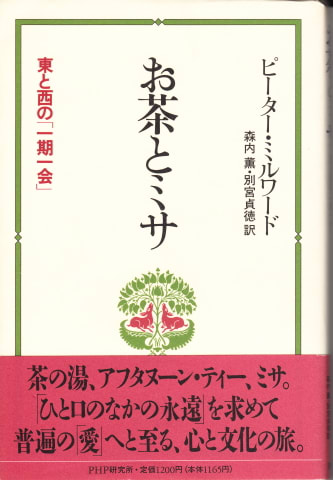

「日本の茶の湯と、私が長年親しんできたカトリックのミサが大変よく似ているという感じは、茶会を体験した当初からずっと頭にあった。イギリスのアフタヌーン・ティーとミサが似ているなどとは思ったこともなかったのに、日本の茶の湯とミサの間には一見して明らかな共通性が確かに感じられた。」

ロンドン生まれでオックスフォード大学卒業後来日し、1960年よりカトリック司祭として上智大学および東京純心大学教授であったピーター・ミルワード師(現在上智大学名誉教授)の言葉である。特に、茶道で点てられた濃茶(スイ茶)の一つの椀が会席者の間で飲みまわされる作法が、カトリックのミサで一つの聖杯にそそがれた赤ぶどう酒をイエスの血として飲みまわす作法との共通性を挙げている点が注目される。

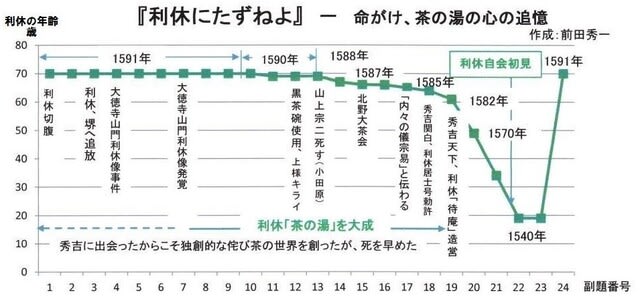

一方、茶道は禅の思想を規範とするが宗教ではない。点前と称する作法は極めて厳格かつ複雑で、これは一種の儀式と言える。山上宗二は、「茶湯者覚悟十體」の「又十體(追加の十体)」の一つとして「濃茶呑ヤウ(飲み様)」を挙げている。

ピーター・ミルワード師が指摘されたミサにおけるぶどう酒と茶の湯における濃茶の飲みまわしの共通性に関しては確たる論拠を見出せているわけではなく、相互の慣習の中に見られる形式上の相似性から類推しているように思われる。茶の湯の大成の背景を追って『山上宗二記』に見る茶湯者覚悟「濃茶呑ヤウ」について考察してみる。

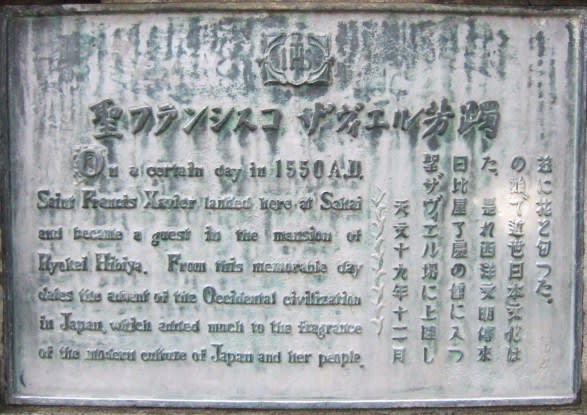

1.ジョアン・ロドリーゲスが見た「濃茶」運び手前

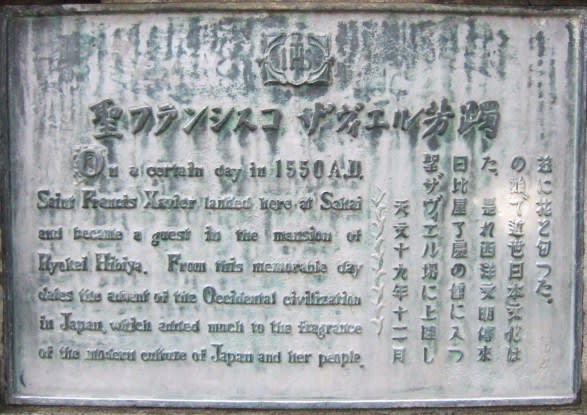

キリスト教宣教師が、茶の湯の見聞録をイエズス会に報告したのは1565年10月25日付ルイス・デ・アルメイダ発信書簡が初見で、厳冬期の長旅による病気療養で25日間世話になった日比屋了珪の茶室における体験についてであった。永禄12年(1569)3月、ルイス・フロイスは茶室を清浄で地上の安らぎを与える場であると認め、茶室は在地のキリスト教信者を集めミサ聖祭を捧げるに足る神聖な場所であると報告した。

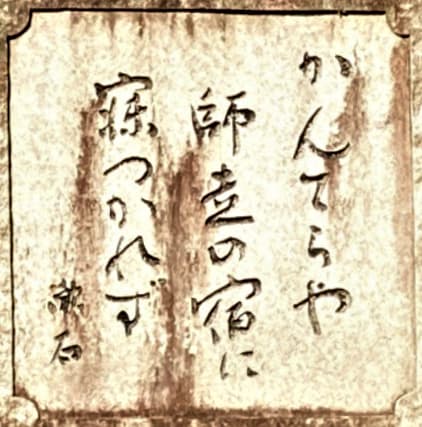

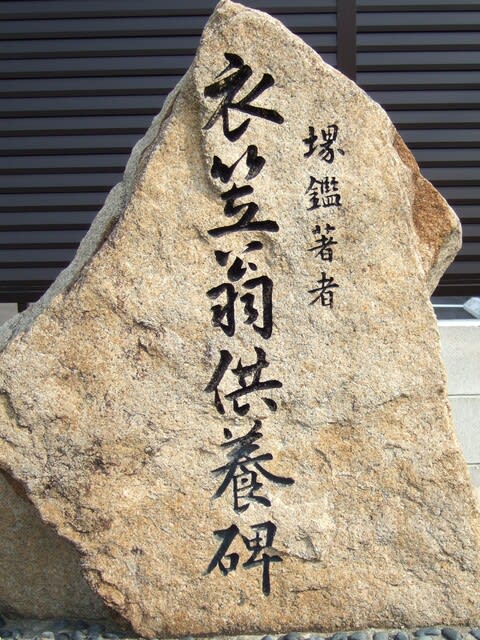

フランシスコ・ザビエル 堺港上陸(1550年)顕彰碑

ジョアン・ロドリーゲスは、1622年10月31日付マカオ発総長宛書簡で『日本教会史』を著したことに言及し、「私は日本に45年間滞在して、今では最も古参の者となった。・・・私は関白殿の迫害〔天正15年(1587)伴天連追放令〕前後の日本のことについて、今日までのところ誰よりもよく知っており、日本の言語と歴史に精通し、宗教に関しても特に研究したので何人にもまして知っているからである。日本国のことと習慣については、すでに大部分を正確に記述した。・・・特に一言しておきたいことは、私の目的は事実を明らかにすることであって、文章を整えることではない。文章のことは、その名声とともに、他人のために残しておく。」と書いた。

茶の湯については正確に理解し、その中で第32章から第35章の4章にわたって詳細に書きあらわし、茶の湯の記録書としても高く評価されている。

数寄の家(茶室)で特別な客人に濃茶でもてなす作法において、その飲み様について以下のように記している。

「客は誰から飲み始めるか、たがいに会釈し合って、最初に主賓からはじめ、それを三口飲んでから第二の人に渡す。こうして皆が飲み終わるまで、つぎつぎに渡って行く。」

客に伺いを立てたうえで要望に応えて濃い茶を点て、参加者の内でも主賓に敬意を表して濃茶を飲みまわすと記した記述は、客をもてなす亭主の心を見事に観察した表現である。この記録は、アルメイダやフロイス、なかんずくアルメイダの報告を引用したアレサンドロ・ヴァリニャァーノの形式的な表現を超えて現実を踏みこんで観察したもので、千利休が大成した運び手前の茶の湯の心を十分に理解した記録として貴重である。

2.『茶会記』における「御茶(茶)-薄茶」二服もてなしの事例

ジョアン・ロドリゲスが著作『日本教会史』に記録した四種の茶の種類の記録は、天寺屋宗達起筆による『天王寺屋會記』の天文年間後期(1548~1553)に見ることができる。

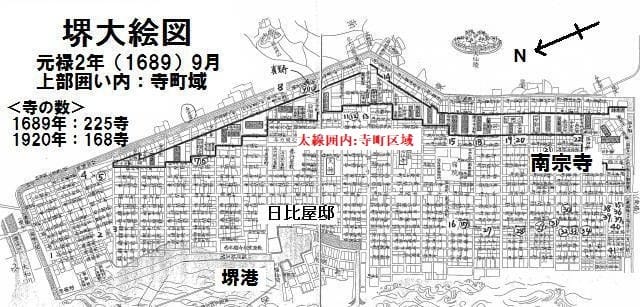

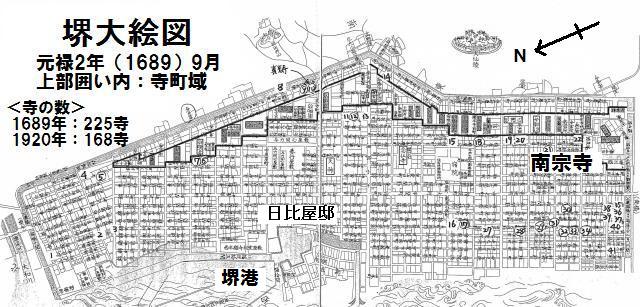

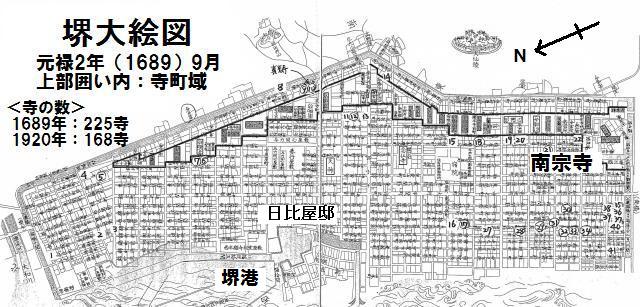

拡大詳細版は、こちらから

もてなしの手順として、三例(天文17年12月23日、天文18年2月11日、12日)を除けば、先ず、上質の茶葉でもてなし、その後、より品質の低い茶葉で薄茶をもてなしていることから、最初にもてなされた御茶または茶は濃茶であると思われる。

天文年間以降、『天王寺屋會記』には茶の種類および濃茶の記録は見られなくなったが、天文2年(1533)奈良の塗師・松屋久政が起筆した『松屋會記』および博多の豪商・神屋宗湛が天正14年(1568)11月九州島津征討を計画する秀吉軍の兵站物資調達参画を目的として天王寺屋宗及の招きで上洛したのを機会に起筆した『宗湛日記』では、天正14年から天正18年にわたってコイ茶(スイ茶)の記録がある。

茶の飲みまわしについて以下の事例がある。

天正14年9月28日朝(『松屋會記』) 亭主・山上宗二 客・豊臣秀長、松屋久政

・・・茶は極ム、如何ニモ如何ニモタフタフトスクヰ、四ツ五ツ入、湯一柄杓、スイ茶也、初口(松屋)久政、次(豊臣秀長)也、(山上)宗二取テ参ル、又圍ヘ返シ、呑間ニ壺キンシテ出サル、見ル間ニ何モ水指マテ入ル・・・

天正17年9月24日朝(『松屋會記』) 亭主・豊臣秀長

・・・スイ茶御手前ニ而御茶被下ル・・・鬮(くじ)取ニ而御座敷ヘ参ル・・・

一クシ 宗立 宗方 二人 二クシ 宗有 久政 二人

三クシ 道可 紹斗 二人 四クシ 壽閑 関才次郎 二人

五クシ 等旧 有俊 久好 三人

濃茶には、最上級の茶葉を用い、飲みまわしをするが、参会者の人数が多い場合には、その順番をくじ引きで決めることもあった。

3.茶の湯大成の背景

「西行の和歌に於ける、宗祇の連歌に於ける、雪舟の絵に於ける、利休が茶に於ける其の貫道する物は一なり。しかも風雅におけるもの、造化にしたがひて四時を友とす。・・・」

これは、松尾芭蕉が貞享4年(1687)10月から翌年4月にかけて,伊良湖崎,伊勢,伊賀上野,大和,吉野,須磨,明石の旅をつづった芭蕉第3番目の紀行『笈の小文』の冒頭に書かれた有名な風雅論の一節である。和歌の道で西行のしたこと、連歌の道で宗祇のしたこと、絵画の道で雪舟のしたこと、茶道で利休のしたこと、それぞれの携わった道は別々だが、その人々の芸道の根底を貫いているものは同一である。

中世から近世に至るそれぞれの時代に一世を風靡した芸道を列挙して それを貫くものはひとつ、すなわち「風雅の道」、これは不易(いつまでも変わらない文化)であると主張したもので、それぞれの時代の文化の背景を言い得て妙である。

応仁・文明の乱(1467~1477年)後、古代的な美意識が決定的に崩壊し、新たに中世的な美・幽玄への美意識が深まり、「歌」主道論は能楽論や連歌論へと変わった。連歌では高山宗砌、蜷川智蘊、飯尾宗祇などが脚光を浴び、禅竹、心敬など陽の当らないところにいた実力派たちから「侘び」や「冷え」の美が高く評価されるようになった。

文明元年(1469)、堺の港に遣明船が入港して以来、防衛とともに、商業資産を守るために天文期以降に周濠(環濠)が整備され、堺は世界的な商業都市として発展していった。

住吉大社の「開口庄官」などを起源として南北庄の荘園領主が変わる中で、津田氏や今井氏など後に茶人として活躍する有力商人たちが台頭し会合を重ねて利害の異なる諸集団を一つの都市としてまとめる調停機能を発揮し、外交、自衛組織として室町幕府や守護と関わりを持った。

十六世紀には幕府や細川氏の衰退により世界的な商業都市として栄えた堺は安定した後ろ盾を失うが、管領・細川氏を傀儡とした政権樹立を目指していた阿波の豪族・三好氏が海外貿易の拠点として堺の流通機能に注目し堺の豪商との関係構築をはじめ堺南北庄の代官とは別に堺奉行を設置した。豪商自らも三好政権の中で役割を果たしていくことが求められ、堺奉行にも豪商と交流するために文化的教養が求められた。

財政が破たんした室町幕府は、将軍家の所有していた美術品を売却したり、代物弁済するようになっていった。経済力をつけていた堺の豪商はじめ有力者たちは、「東山御物」の唐物絵巻や美術工芸品、茶道具を競って入手した。

室町時代の文化の特徴は、集団芸能の発達にあり、連歌はその代表例である。複数の人が一ヶ所に集まって、和歌の上の句(五・七・五)と下の句(七・七)を分けて交互に詠みつづけて一つの作品を仕上げて行く連作形式の詩である。

杭全神社(大阪市平野区) 連歌所 および 連歌の会(杭全神社御由緒より)

神津朝夫氏は、『山上宗二記』を精査、解読され通説に対して異論を提唱されている。その論の一端を引用して以下に連歌に関する記述を要訳した。

武野紹鴎は三条西実隆に連歌の指導を受け、日本の歌論『詠歌大概』から美意識を学び、それを茶の湯に応用して侘び茶を方向付けた。それは、伝統的に評価の確立している茶道具をつかい、そこに新たな趣向を生み出す道具組を編み出すというものであった。

昔から茶の湯の名人とされる人は、道具一つさえあれば侘び茶を点てることができるといわれている。若いころは格調が高くあっても、ゆく先々には連歌師・心敬が詠んでいるように「枯れて寒々とした」という境地を得るようになりたいものだ、と武野紹鴎は日頃から弟子の辻玄哉に云っていた。

連歌の一座と同じように、紹鴎は茶の湯の座は、そこに集まる人々が、利害共同者として商売の話や諸大名の動向に関する情報交換など世間雑談を行う場であると口伝したが、宗易(利休)はそれを嫌って、「常」の茶会でも一生にただ一度の会のように亭主を敬い、連歌師・牡丹花肖柏が狂歌に歌っているように世間雑談のないものであることを求めた。

天目台 唐物茶碗 焼物茶碗(畳に直接置く)

武野紹鴎は、連歌の世界から学んだ伝統的な美意識を活かして唐物道具を集め、立派な座敷で道具を見せる茶の湯を目指した。

千宗易は、武野紹鴎の教えを辻玄哉を通して伝え聞いたが、武野紹鴎と違って連歌にも深入りすることなく、伝統的な茶道具を揃えることはしなかった。むしろ運び手前や作法を見せる侘び数寄を大事とし、茶席の振る舞いも一生にただ一度の会(「一期一会」)のように亭主と客人が相互に敬い合い、緊張感を持った静かな一座(「和敬清寂」)とすることを目指した。

4.「濃茶呑ヤウ」 考察

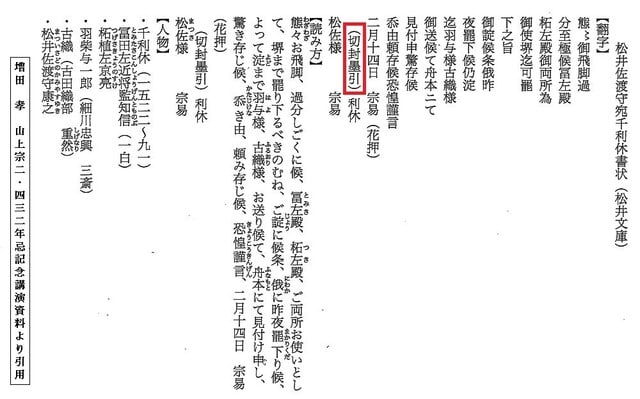

『山上宗二記』に「茶湯者の覚悟」(茶の湯を嗜む者の心得)が記されており、その中に本論に関わる二条に注目した。

「薄茶ヲ建ルカ専一也、是ヲ眞ノ茶ト云、世間ニ眞ノ茶ヲ濃茶ト云ハ非也、濃茶ノ建様ハ手前ニモ身モカハズ、茶ノカタマラヌヤウニ、イキノヌケヌヤウニ建ルカ習也」

「濃茶呑ヤウ」

濃茶は、茶葉の固まらないようにともかく一生懸命かき混ぜることが肝要であり、その点、薄茶の場合は点前の作法の美しさを表現することに意義があり、むしろ薄茶の方が真の茶の湯であるとした。

濃茶については、むしろその飲み方に意義を見出していた。

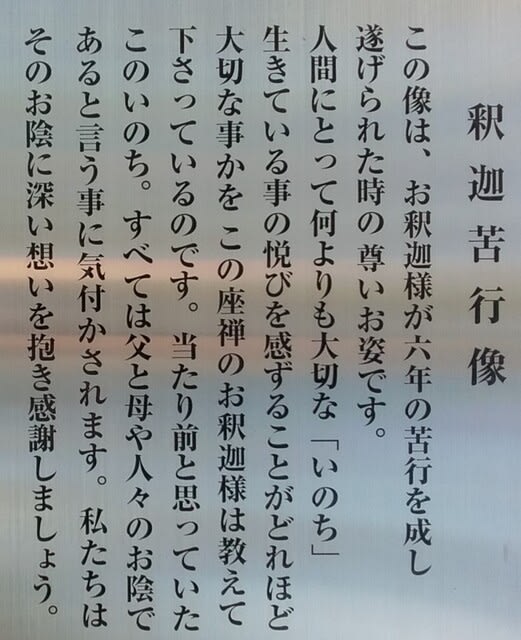

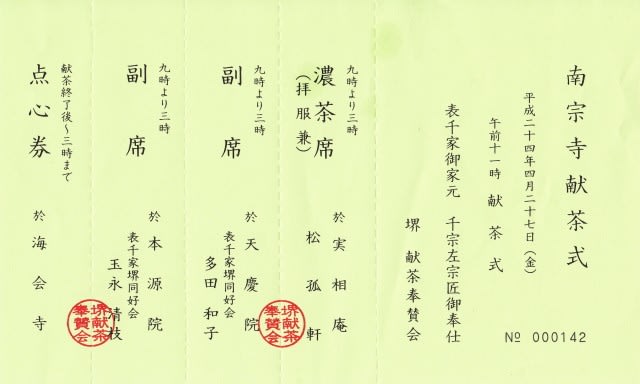

南宗寺 実相庵 松孤軒 濃茶席 (平成24年4月27日)

ジョアン・ロドリーゲスは、濃茶は、一座の客人を自慢の高級茶葉でもてなすことを目的としており、ましてミサにおけるぶどう酒のように聖なるものとの機縁を込めた儀式としてではなく、客人を主体にその求めに応じて自慢の茶をもてなす謙譲の形として記している。

また、飲む段にあっては、その順番は主賓からと一座の客の間で暗黙の了解があり、主賓の後は、相互に同席の客人に礼を尽くしながら順番に飲みまわしていく互礼の形式として著しており、1596年に司祭の資格を取得していたが、ミサにおけるぶどう酒の飲みまわしとの共通性を示唆することなく茶の湯の作法としてのみ記述していた。

千利休の高弟七人衆(利休七哲)の中には、高山右近をはじめキリシタンとなった大名が4人もいたため利休のキリシタン説が話題にされているが、ロドリーゲスに先立って日本での宣教活動に取り組んでいたルイス・フロイスは、著作『日本史』の中で「宗易はジュスト(高山右近)の親友であるが、異教徒である」と断定的に述べ、ロドリーゲスとともに、当時、織田信長や豊臣秀吉の茶頭として社会的地位が高かったにもかかわらず異教徒の千利休について触れることはなかった。

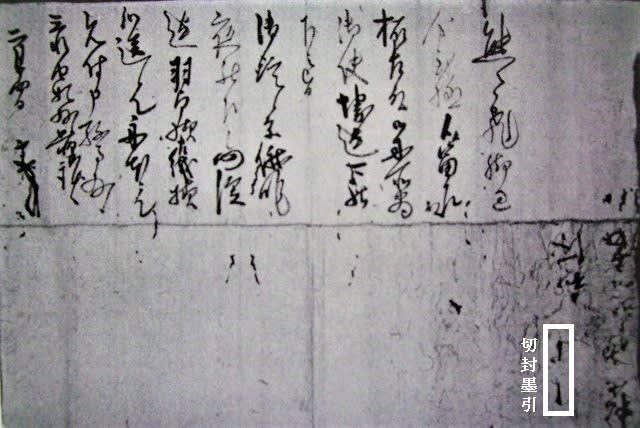

一方、天正14年(1586)9月18日朝(『松屋會記』)、山上宗二が亭主として豊臣秀長と松屋久秀をもてなした濃茶飲みまわしの席に事例が見られる。その他特異な例としては、一座の客人数が多い場合に、飲みまわしの順番をくじ引きで決めることもあった(『宗湛日記』:天正15年1月3日、『松屋會記』:天正17年9月24日朝)。

中世の頃、一揆が社会的に許容され、多くの人々が共同で飲食して一体感を呼び起こす「一味同心」の風潮が強かった。

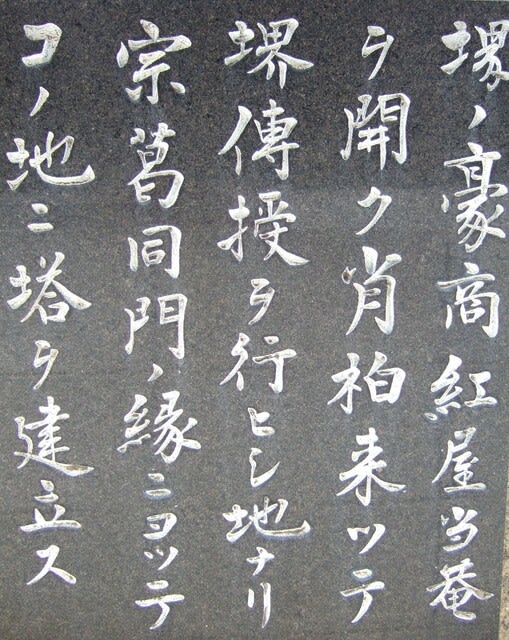

自治都市・堺にあっては、会合衆と呼ばれた有力者によって治められており、その顔触れは紅屋宗陽、塩屋宗悦、今井宗久、茜屋宗左、山上宗二、松江隆仙、高三隆世、千宗易、油屋常琢、津田宗及など10人衆で、高名な茶人を含んでいた。

これら会合衆は、利害の異なる諸集団を一つの都市としてまとめる調停機能を持ち、さらに外交・自衛組織となり幕府や守護と関わる役目があり相互の信頼関係の構築と結束が求められる立場にあった。茶の湯を通して一味同心の環境づくりには腐心していたと考えられる。

まとめ

ルイス・フロイスは、著作『日本史』の中で「宗易はジュスト(高山右近)の親友であるが、異教徒である」と断定的に述べ、ジョアン・ロドリーゲスとともに、16世紀後半、織田信長や豊臣秀吉の茶頭として社会的地位が高かったにもかかわらず異教徒の千利休について触れることはなかった。

ロドリーゲスは1596年に司祭の資格を取得していたが、濃茶は一座の客人を自慢の高級茶葉でもてなすことを目的としており、ましてミサにおけるぶどう酒のように聖なるものとの機縁を込めた儀式としてではなく、客人を主体にその求めに応じて自慢の茶をもてなす謙譲の形として記し、ミサにおけるぶどう酒の飲みまわしとの共通性を示唆することはなかった。

一方、『松屋會記』や『宗湛日記』など茶会記にも茶の飲みまわしに関する記禄があり、天正14年(1586)9月18日朝、山上宗二が亭主として豊臣秀長と松屋久政を濃茶でもてなす席に飲みまわす事例が見られる。特異な事例としては、参会の客人が多い席にあって、くじ引きで飲む順番を決めることもあった。

日常的に身近なところで戦乱の絶えない戦国時代にあって、利害の異なる諸集団を一つの

都市としてまとめる調停機能を持ち、自衛組織として幕府や守護と関わる役目があった堺の会合衆は相互の信頼関係の構築に腐心していた。

千利休をはじめ、今井宗久、津田宗及、山上宗二など茶人を含む会合衆にとって、上質の茶葉を用いて手間と時間をかけ丹精をこめて練り点てた濃茶をもてなす席は、一味同心のもと相互信頼の証として一つの茶碗から相互に回して飲むことを習わしとしたと考える。

詳論目次

はじめに

1.ジョアン・ロドリゲ‐スが見た「濃い茶」運び手前

2.『茶会記』における「御茶(茶)-薄茶」二服もてなしの事例

3.茶の湯大成の背景

4.「濃茶呑ヤウ」 考察

5.まとめ

註および参考文献

山上宗二忌 懇話会 奥左から 谷本陽蔵氏 角山 榮氏 神津朝夫氏 小野雲峰氏

(平成25年4月22日 南宗寺塔頭・天慶院)

謝 辞

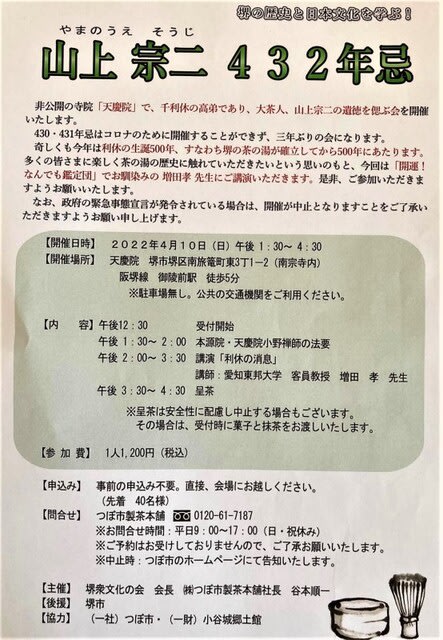

昨年(平成23年4月11日)、「はなやか関西~文化首都年~2011“茶の文化”」協賛行事「山上宗二忌」(堺市・臨済宗大徳寺派龍興山南宗寺塔頭・天慶院)において主宰者・(株)つぼ市製茶本舗会長 谷本陽蔵様のご厚意により恥を顧みることなく拙論「十六世紀 茶の湯におけるキリシタン受容の構図」説明の機会をいただきました。

それを機会に、郷土・堺の文化「茶の湯」について一層関心を高め、ライフワークとして取り組む励みとさせていただきました。

さらに、谷本陽蔵様には南宗寺献茶式(平成24年4月27日)へお誘いをいただき、初めて濃茶を含む大茶会を体験し「茶の湯」の深淵なる奥に触れさせていただきました。

奇しくも、千利休の高弟・山上宗二により著された『山上宗二記』に茶湯者覚悟十體の一つして「濃茶呑ヤウ」が挙げられており、その意義について自問するところとなりました。

その意図するところを掘り下げて学びたいという思いに駆られ本論を起こすことになりました。

「山上宗二忌」事務局・堺市立泉北すえむら資料館学芸員 森村健一様には、本論をご校閲いただきました上に、再び「山上宗二忌」(平成25年4月11日)においてご説明の機会をお勧めをいただき、谷本陽蔵様にご紹介の労をお取りいただきました。

我が身の未熟さも省みることなく、思いに任せてお言葉に甘えさせていただくことにしました。これも、ひとえに谷本陽蔵様と森村健一様のご厚意の賜物と深く感謝いたします。

また、本論の構成に際して、浅学非才の故に先学の多くの玉書・玉論に学ばせていただき、それぞれの成果を幅広く引用させていただきました。ここに原著者各位に寛大なるご容赦をお願いしますとともに厚く御礼申し上げます。

SDGs魅力情報 「堺から日本へ!世界へ!」は、こちらから