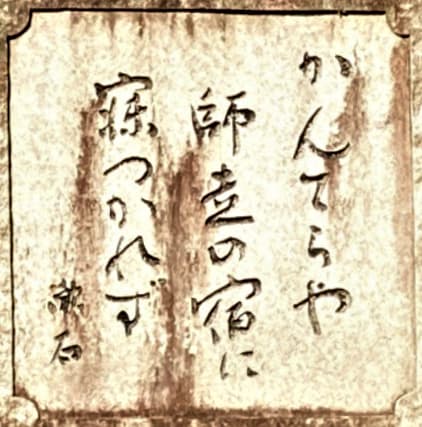

『漱石と煎茶』 俳句的小説『草枕』の背景

前田秀一 プロフィール

プロローグ

「茶は渇(かつ)を止むるに非ず、飲むにあらず、喫するなり」(小川流煎茶流祖・小川可進1786~1855、『漱石と煎茶』54頁)

夏目漱石は、著書『草枕』に「濃く甘く、湯加減に出た、重い露を、舌の先へひとしずくずつ落として味わって見るのは閑人適意の韻律(*)である。普通の人は茶を飲むものと心得ているが、あれは間違いだ。下頭へぽたりと載せて、清いものが四方へ散れば咽喉へ下るべき液はほとんどない。只馥郁たる匂いが食道から胃のなかへ沁み渡るのみである。」(『草枕』101頁)と著し注目された。

*:閑人適意の韻律=ひまな人間が気ままに行う風流(『草枕』203頁)

俳句的小説「草枕」の背景

隠元禅師(1654年明国から来日、日本の黄檗宗開祖)により伝えられた喫茶(煎茶)は、江戸中期には売茶翁を介して門下の伊藤若冲、池大雅、上田秋成、富岡鉄斎など文人が嗜み、煎茶の精神性は頼山陽を介して幕末には尊王の志士たちに影響を与えた。

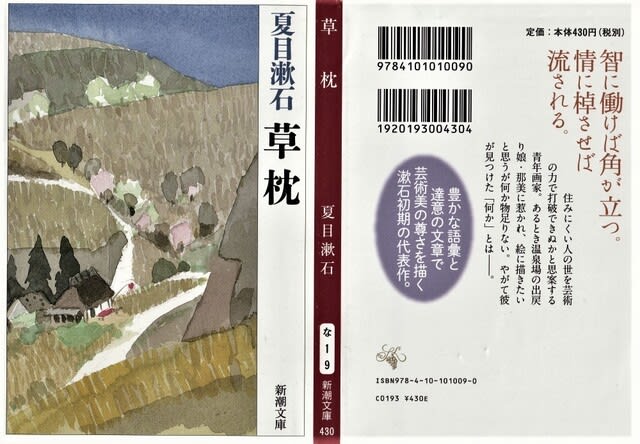

夏目漱石は、明治38年(1905)に俳句誌「ホトギス」に『吾輩は猫である』を書き、それが好評であったため、主宰の高浜虚子の要請で、その翌年『草枕』を書き「写生文家」として注目を浴びた。

『草枕』は、主人公・画工(絵描き)の視点から、筋書きを追うことなく、非人情的で詩的に、写生的に描写することに特化し、絵画的に、俳句的に言葉(表現)を織り上げた。

しかし、文壇主流の人びとは、『草枕』を文学としては受け入れることには異論があったが、漱石自身も「天地開闢以来類のない小説」と語り、むしろ当時の文学論への批評と位置付けていた。

漱石(国立第五高等学校教授)を茶(煎茶)でもてなした前田案山子(1828~1904)は、熊本県玉名郡小天(おあま)村の豪農(郷士)の出で、明治維新を迎えた時、逸早く「武」を捨て「文」に生きることを決意し、僻村の人材育成に務め、「経世済民」の志をもって中江兆民(1847~1901)の自由民権運動に参加した。明治23年(1890)第1回衆議院議員に選出され、1期務めた後引退し「閑人適意」の生活に入っていた。

漱石は、前田案山子にもてなされた煎茶の中に相手への温かい思いやりと脱俗、清風の理念を感じ取り、決して技巧を露骨に表に出すことなく、ただ相手に美しく感じ覚えさせる煎茶の精神に大きく感化され「知、情、意」の三つの表現のあり方に意を注いだ。

読者は、「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。・・・」と諳んじ、立ち止まって意味を深く考えず文章の流れに沿って韻律を味わえばよい。漱石はそのように読まれる作品が「文学」として受け取られないことをよく承知していた(『草枕』235頁)。

エピローグ

コロナ禍で悶々としている時、かつて「茶の湯」の文化をテーマに市民活動でご縁をいただいた方から、小川流煎茶6代目家元・小川後楽先生の遺作『漱石と煎茶』のご紹介を受けました。

俳句的小説といわれる夏目漱石著『草枕』の「美しい感じ」や「人生の苦を忘れ慰められる」ような詩文(表現)の中には、漱石の理想や思想が秘められており、それは「煎茶」の世界とその精神に通じることを教えられました。

「山を登りながら、こう考えた。・・・」と書き出された『草枕』の舞台〔熊本県玉名郡(現・玉名市)小天(おあま)村への山道〕は、小学生時代〔熊本県玉名郡鍋村立鍋(なべ)小学校卒業〕を過ごした郷里・熊本に纏わり、私にとってひとしお思い出深い場所です。

小川流煎茶‟おもてなし" (写真)と講演要旨は、こちらをクリック

「禅」に育まれた中・近世堺のまち衆と文化は、こちらをクリック

「アカシア俳句会」は、 こちらをクリック

夏目漱石著『草枕』、もう一つの背景

SDGs魅力情報「堺から日本へ、世界へ!」はこちらから