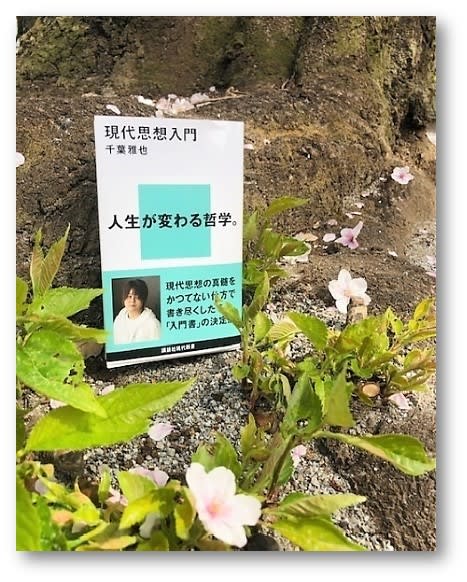

季節と書籍。桜の木の下のベンチにてしばし再読。|2013年8月31日(土)の日経新聞の記事「ドゥールズ研究 新たな展開期」を再読。ドゥールズの著書は中国語版もかなり点数が出ており、中国人もかなり読んでいるとのこと。中国語でドゥールズ&ガタリは、"德勒兹与加塔里”。フランス語はまったく判らないので、百度検索ですぐ見つかった『千高原(千のプラトー)』(重慶大学出版社)から読んでみようかな。きっと特異な読書体験になる。難解な哲学書をふたつの言語から攻め落とす(中国語では「攻克」)企て。因みに、中国語(簡体字は日本語漢字表記)で、「リゾーム」は「塊茎」、「器官なき身体」は「無器官的身体」、「ノマドロジー」は「遊牧学」、「アンチ・オイディプス」は「反俄狄浦斯」。全部漢字で表記される中国語は、漢字が判る日本人にとって、カタカナ術語などの意味が判りやすい時がある。もちろん文脈理解となると話は別。さて、果たしてうまくいくどうか。|因みに、千葉雅也氏の著書の訳書は大陸ではまだ出版されていないようだが、中国版wiki・豆瓣では千葉氏の項目が存在するし、著書の内容を紹介する記事も複数存在する。帰国した留学生(例えば元東大院生)が書いているのかもしれない。中国では、小説の訳書のほうが先に出そうな気がする。そして、台湾の方が先行するのではないか。現在、中国の教育は「双減(宿題と塾通いの負担を減らす)」という言葉に代表されるように大きなボトルネックを抱えているので、『勉強の哲学(学習的哲学?)』の中訳が出たら、反響があるに違いない。質の高い訳書が出れば中国語の「勉強」にもなるので一挙両得。因みに、『動きすぎてはいけない』は直訳では“不要乱動”だが、さてどうなるか。|BGB:『中国哲学史-諸子百家から朱子学、現代の新儒家まで』(中島隆博著、中公新書、2022年)