南北朝時代末期、安芸国(広島県)を本拠とした毛利元就で知られる毛利氏(安芸毛利氏)の中興の祖とされる人物が、武蔵国横山荘(東京都八王子市とその近隣)に転住していたというお話です。この人物の名前は大江師親(おおえの もろちか)。一般には毛利元春として知られています。

東京都八王子市の、JR中央線西八王子駅からほぼ南側の閑静な一角に南北朝末期創建の古刹「広園寺(こうおんじ)」があります。そしてこれの南東部の湯殿川に沿った丘陵地に片倉城があります。

広園寺

広園寺

広園寺は南に面して、総門・山門・仏殿が南北一直線上にあり、中間東方に鐘楼があります。背後には石垣をもって一段高く本堂・庫裏・開山堂が東西に接続しています。江戸時代後期の建築物(総門・山門・仏殿・鐘楼が都有形文化財)を含む禅宗寺院様式の伽藍配置が良く残っています(東京都教育委員会)。南北一直線上の左右には木立がうっそうとしげり、全体として鎌倉時代にタイムスリップしたかのような森厳な思いにかられます。

片倉城

片倉城

片倉城は湯殿川と兵衛川に挟まれた小高い丘を利用して造つくられた中世の城跡です。中世の城は、大阪城や姫路城などの現在よく知られている城と違って、中心部分の本丸や二の丸をとり囲む堀や土塁などを自然の地形を利用して造ります。石はほとんど使わず、土を盛ったり掘ったり削ったりして築造します。片倉城の遺構はコンパクトにまとまっており、またふもとには彫刻が展示されていて、長崎の平和祈念像で有名な北村西望氏の彫刻や西望賞を受賞した作品たちが遊歩道に沿って配置されています。

◆伝承では広園寺の開基および片倉城の在城者は大江師親

広園寺の縁起や新編武蔵風土記稿によれば、広園寺の開基は大江備中守師親であるとされ、また片倉城の在城者は、新編武蔵風土記稿によれば「應永の頃大江備中守師親在城せり」とあり、また武蔵名勝図会によると、「大江氏が片倉に居城したころ、時々広園寺に参詣し、大門先に馬立場があったといわれている」とあります。また、「大江師親は毛利氏の祖であり、片倉在城は不審」としています(「片倉在城は不審」については後述)。

新編武蔵風土記稿

武蔵名勝図会

◆しかし「大江師親にあらず、長井道広が広園寺の開基である」が通説

以上の言い伝え史料に基づく説に対して、現今においては「大江師親にあらず、長井道広が広園寺の開基である」とする説が有力です。大正から昭和にかけて多摩地区の郷土史研究に大きな足跡を残した天野佐一郎氏が最初に唱えたらしいです。

しかし、拙(拙者(拙(つたない)者)の拙で、これからは自分のことを拙と呼ばせていただきます。江戸時代の能天気な若旦那がよくこの語を使っていたようです)は大江師親説をとりたいと思います。前述の武蔵名勝図会の一節に「大江師親は毛利氏の租であり、片倉在城は不審」とあるように、確かに大江師親は毛利氏の礎を築いた人物であり、師親というのは改名前の名前であって、29歳以降は元春を名乗り、安芸国の吉田荘(よしだのしょう 現広島県安芸高田市)を本拠としていました。安芸国にいるはずの人物が武蔵国横山荘(現東京都八王子市とその近隣)の一隅にある広園寺を開基し、片倉城に在城していたなんてオカシイだろうというわけです。師親説の最大の弱点です。

ま、これに切り込む前に、長井道広説についての弱点・問題点をみていきましょう。

◆長井道広説の弱点・問題点

1.長井氏の系図上には存在しない人物である

長井姓を名乗っていますが、長井氏の系図には道広という人物は存在しません。道広のフルネームとして知られているのは長井掃部頭(かもんのかみ)入道道広で、入道道広とあることから道広は法名(ほうみょう)であることがわかりますが、実名は不詳ということなのでますます訳がわからなくなります。

そもそも長井氏というのは、公家出身でありながら鎌倉幕府初代将軍「源頼朝」の腹心として、守護・地頭制の導入など幕府の草創期に活躍した大江広元を祖とする大江氏の惣領家一族です。

大江広元像

広元の死後、大江氏の惣領家となった次男の時広は、自らが地頭職を有する出羽国長井荘(置賜郡)の領名をとって長井氏を立て、家祖となりました。この時広の子孫の系統が長井氏(大江姓長井氏)です。出羽国に領土をもっていたため出羽長井氏と呼ばれます。そして、広元の四男の毛利季光(すえみつ)を家祖とする系統が毛利氏で、季光の四男経光の四男時親が相続した安芸国(広島県)に領土を有していたのが安芸毛利氏であり、その安芸毛利氏の結束を確固たるものとして安芸毛利氏繁栄の礎を築いたとされるのが毛利元春(改名前の名前は師親)であり、その元春(師親)が武蔵国横山荘の一隅にある広園寺を開基し、片倉城に在城していたなんてオカシイだろう~ということは前述しました。武蔵国横山荘で伝えられる師親は大江姓になっていますが、毛利氏の元春も本姓は大江氏ですから、この大江姓で改名前の名を名乗れば大江師親となります。

2.道広の実在を示す史料がほとんどない

数少ない道広関連の史料を以下に挙げます。

(1)喜連川判鑑

関東公方とその後身の古河公方および下野国喜連川藩主喜連川家の系図を記したものです。これの中に「永和四(1378)年 長井掃部頭入道道広 評定衆頭人に補し」とあるそうです。評定衆頭人とは、評定衆から選ばれる引付頭人(所領訴訟の判決を審査するメンバーのリーダー)のことでしょう。

喜連川判鑑 みよしき

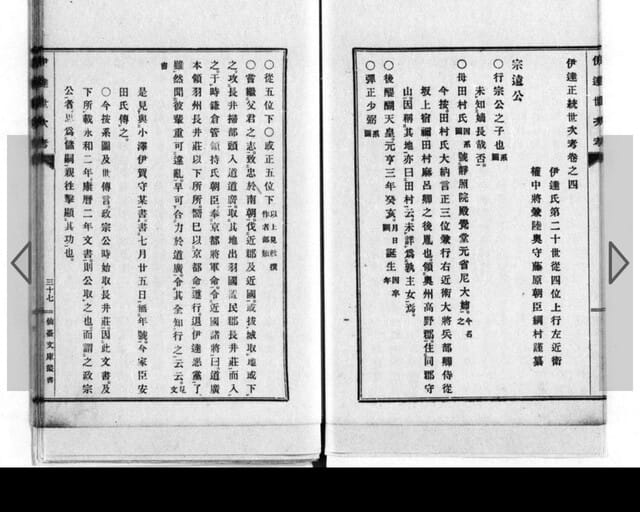

(2)伊達正統世次考

伊達氏代々の事蹟を記したものです。以下は伊達正統世次考の康暦2(1380)年における道広に触れている部分です。

伊達正統世次考(巻1の38コマ目)

伊達正統世次考(巻1の38コマ目)

これの左ページを現代文に訳すと、「公(伊達宗遠)、父(行宗)の志を継ぎて、忠を南朝に致し、近郡及近国を伐る。長井掃部頭入道道廣(広)を攻めて、其の地出羽国置民(玉)郡長井荘を取って之に入る。時に鎌倉管領持氏近国の諸将に命じて曰(いわ)く、道廣(広)の本領羽州長井荘以下の所々は、嚮(さき)に京都の命にによりて伊達の悪党を退けられる。然るに彼の輩重ねて違乱に及ぶと聞く。早く道廣(広)に合力して其の知行を全(まっとう)しからしめよ」となります。

これによると、父の志を継いで南朝(反幕府)方についた伊達宗遠は、長井掃部頭入道道広を攻めて、其の地出羽国置玉郡長井荘を攻略したとあります。さらに続けて、鎌倉管領(関東管領)足利持氏が近国の諸将に「先に伊達氏が羽州の長井荘を攻めた際、京都の命にによって退けられたはずなのに、再び侵略してきた。早く道広に合力してその知行をまっとうさせよ」と命じたとあります(持氏が命じたとあるが、彼は1380年当時にはまだ誕生していない。父満兼も当時はまだ幼なかったので、その父鎌倉公方足利氏満の間違いであろう)。

おー、道広さんが出てきました。出羽長井氏の領地を知行していたのでしょう。それが南朝方の伊達氏によって奪われたということです。伊達正統世次考のこの記事は1380年の出来事を綴ったもので、この後も伊達氏の長井荘侵攻は続き、1385年には出羽長井氏は滅亡しています。

(3)峻翁令山和尚行録(しゅんのうれいざんおしょう あんろく)

広園寺開山の峻翁令山和尚の言行を記したものです。これの康応2(1390)年2月の記事として「令山が武州横山に赴いて広園禅院を建立、檀越(だんおつ)長井道広重ねて礼を致し深く志を和尚に通ずる。同寺の建立にあたっては近郷の住民信徒らが相競って協力した」という意味の記述があります。つまり、道広が檀越(施主)として令山和尚と志を通じたとしているわけです。伊達正統世次考では、1380年に羽州長井荘にいて伊達氏に敗れたはずの道広が、ここでは1390年に武蔵国横山荘にいて、檀越として広園寺の建立にたずさわっているということです。

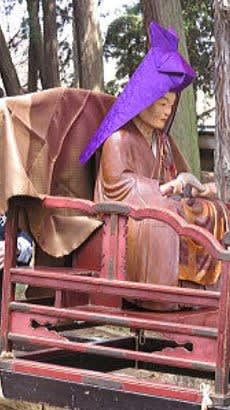

広園寺開山忌での開山様(峻翁令山)境内一巡

広園寺開山忌での開山様(峻翁令山)境内一巡

4)鎌倉大草紙

南北朝末期~室町時代の鎌倉・古河公方を中心とした関東地方の歴史を記した歴史書・軍記物です。これに、道広が引付頭人に就任した年の20年後に、同じ長井姓で名前に道の字が付くある人物が引付頭人に補せられています。「応永5(1398)年、足利氏満が42歳で逝去。この年満兼(氏満の嫡男)の鎌倉公方就任にあたり、長井掃部助入道道法が引付頭人に補せられた」という記事です。この本の異本には「長井掃部助入道道供」ともあるそうです。道法(供)とは道広、もしくはその子?!

鎌倉大草紙

◆道広にあらず、師親なり!

さて、ここからは、武蔵国横山荘の広園寺の開基および片倉城の在城者が大江師親であるという拙の説( ;∀;)を披露してゆきたいと思います。

伊達正統世次考にいうように、道広が出羽長井氏の領地を知行していたのなら、そして彼が長井氏の一族であるのなら長井氏の系図には当然載っているはず。ただ、道広という法名しか知られていないので、もしかしたら実名として系図上に載っているかもしれないという可能性はあります。ですが、14世紀末に生存したであろう系図上の人物に武蔵国横山荘で広園寺を開くような足跡を残したと推認できそうな者はいそうにありません。いちばんいいのは、系図上の長井氏の面々の法名がわかることなんですが、ネット上で調べた限りでは、候補になりそうな人物についての法名は一部しかわかりませんでした。たとえば長井時広:斎阿、同時秀:西規、同宗秀:道雄・・・。

長井氏系図

広園寺の大江師親開基を伝える新編武蔵風土記稿によれば、師親の戒名(法名)は広園寺殿大海道広大禅定門といいます。広園寺が臨済宗なのでその戒名の成り立ちは院号・道号・法名(戒名)・位号の順とされています。広園寺殿が院号、大海は道号、道広は法名、大禅定門は位号ということになります。つまり師親の法名は道広ということです。とゆうことは師親=道広!

先に挙げた喜連川判鑑、伊達正統世次考等の道広について触れている史料の存在、それに峻翁令山和尚行録における「広園寺建立にあたっては長井道広が檀越(施主)として令山和尚と志を通じた」という記事、そして上述したように広園寺開基の法名が道広であるということ、そしてなにより武蔵名勝図会の「大江師親は毛利氏の租であり、片倉在城は不審」という記事が決定打となって、広園寺の開基は師親に非ず道広なりという説が出たのでしょう。

◆道広開基説への反論

さて、ここからが道広開基説への反論です。というか師親開基説の売り込みです。

まず、広園寺の開基および片倉城在城者、さらにまた周辺の寺社群の開基・創建者として大江師親が伝承されているのに、道広の開基・創建を伝える寺社や城の史料はほぼ無い、というのはどう説明するのか、という大問題があります。

道広が開基したことを記すほぼ唯一と思われる説明板が、片倉城鎮守の神を祀った住吉神社の境内に通ずる階段下にあります。以下がそれで、同神社の由緒を記しています。

住吉神社の由緒書き(2022/2/11撮影)

住吉神社の由緒書き(2022/2/11撮影)

この説明の出どころは今ひとつはっきりしないのですが、それらしい資料はあります。「川幡一郎著 片倉物語」という片倉町在住の方の著作です。この本の住吉神社に触れた部分を引用します。 まず1つ目は、この神社の旧棟札に

応安五年七月十六日

棟札 住吉大明神

城主 備中守師親

と記されているということです(ただし棟札の実在は確認されていない)。2つ目は、慶安2年(1649年)六月寺社奉行に提出の書(片倉川幡宗党所有文書)中の神社の境内や建物の大きさに触れた部分に

城主長井大膳大夫勧請

という1行があるということです。

神社の棟札から、神社落成の日付「応安五年(1372年)七月十六日」だけをとり、また慶安2年(1649年)六月寺社奉行に提出の書より、神社を勧請したのは「城主長井大膳大夫」ということで、これに「道広」をくっつけることにより(まさにいいとこ取りです)先の説明板の由緒書きができたのかもしれません。しかし、道広は大膳大夫ではなく先述したように掃部頭です。それから、気になるのは棟札と寺社奉行に提出の書とが同時代のものではなく、両者の間に277年もの隔たりがあることです。

神社の棟札にある施主名は(片倉)城主 備中守師親であり、寺社奉行に提出の書では「城主長井大膳大夫勧請」とされているので、備中守師親と長井大膳大夫とは同一人であり、さらに師親=道広を前提とすれば説明板の由緒書きができあがることになります。

さて、この説明板にはまだ変なところがあります。まず冒頭の「鎌倉管領~」の部分。喜連川判鑑にあるごとく道広が評定衆頭人(引付頭人)に就任したことは伝えられていても、鎌倉(関東)管領になったという事実はありません。次に道広の名乗り。長井大善大夫道広としてあります。長井氏はその祖大江広元以来、大膳大夫の役職に就く者は存在しますが、大善大夫というのはいません。それに上述したように道広の役職名は掃部頭(かもんのかみ)であって、大善大夫ではありません。

こういう説明板を信じることができますか? ちなみに、東京都神社名鑑による片倉住吉神社の由緒によれば、「室町時代初期の山城であるが、時の城主毛利備中守師親公が、摂津国住吉神社を勧請され城の鬼門除けとして建立した」とあります。また、新編武蔵風土記稿による片倉住吉神社の由緒によれば、「語り傳に當社は古へ大江備中守師親在城せしころの守護神なり」とあります。

長井道広という姓名を名乗る人物の伝承は、前述の広園寺にまつわる峻翁令山和尚行録に「檀越長井道広重ねて礼を致し深く志を和尚に通ずる」とあるのと、伊達正統世次考の中で触れられている記述以外ほとんどありません。この住吉神社の説明板はその稀有な例なのですが、とてもまっとうな史料とはいえません。

どうしてこのような不思議な説明板がまかり通っているのでしょう。神社の由緒書きをそのまま写したのでしょうか(それなら神社の由緒書きに罪があります)。ほとんど個人的な思い込みでわりあい最近に書かれたもののような気がします。

◆足利氏満さんが・・・

鎌倉(関東)管領という言葉が上に出てきたので、この管領にからんだ誤記の例を以下に挙げてみます。

前述の伊達正統世次考に、鎌倉管領持氏が近国の諸将に、伊達氏に攻略された道広を助けよと命じたというくだりがありましたが、この鎌倉管領も正確には関東管領でしょうし(もっとも当時としては鎌倉管領といったほうが通りがよかったのかも)、関東管領としてもその後の持氏が誤っています。持氏はその当時はまだ誕生していず、父満兼も当時はまだ幼なかったから、その父足利氏満の間違いであろうことは先に述べましたが、氏満は鎌倉公方(あるいは鎌倉御所ないしは鎌倉殿)であって関東管領ではありません(もっとも氏満の父基氏までは彼ら足利氏が関東管領と呼ばれ、基氏の死後に足利氏は公方を名乗り、関東管領には上杉氏が代々就任したともいいます。よって地方ではまだ足利氏を管領と呼ぶ風習が残っていたかもしれません)。

もうひとつは新編武蔵風土記稿にあるもので、広園寺の開創にあたって、関東管領足利満兼が大壇越となって三百町歩の土地を寄進した、という記述です。ここには関東管領足利満兼とありますが(実際の関東管領は上杉憲方ですが、まあ足利氏を管領と呼んじゃうのは先ほどの地方における誤習であるとして)、足利満兼は当時まだ12~3歳ぐらいですから、正しくは満兼の父氏満でしょう(あるいは氏満が満兼名義で寄進したとか)。

また、先ほどの住吉神社境内の説明板の記述にしても、1372年に鎌倉管領である道広が勧請したとしてありますが、これは、鎌倉管領≠道広なのでもちろん間違いなのだけれど、1372年当時の鎌倉府のボスも氏満です。

さて、管領にからんだ誤記の例をいくつか挙げてきたけれど、そのすべてが鎌倉公方足利氏満の代なのです。これは偶然でしょうか?

足利氏満像

Wikipediaによると、氏満は関東の親幕府派や南朝方の武家などを攻撃して自己の権力拡大に結び付ける路線をとり、新田氏や小山氏、小田氏、田村庄司氏などを次々と討伐していったといい、特に小山氏の乱においては北関東有数の名門武家であった同氏を徹底的に滅ぼして、関東管領上杉氏や関東の有力武家たちに対する牽制とした、とあります。下野(しもつけ)の豪族である小山氏は、氏満の制止を振り切って内乱を引き起こした罪を問われたのです。氏満は1392年には将軍義満の命で陸奥や出羽の統治も任されました。それに先立つ1380年には、前記「伊達正統世次考」に記されているがごとく、出羽国で伊達氏に攻めつけられている道広への救援を近国の諸将に向けて命じています。それにも関わらず最終的には出羽長井氏は伊達氏に滅ぼされてしまいます。

このように関東や陸奥、出羽あたりを力づくで支配しようとした氏満に対しては、当該地域から相当反発をくらい、かつ恐れられていたと思われます。こうした氏満への反発・恐れの感情が氏満の名を表へ出すのをはばからせ、氏満の子や孫の名で代用させたのではないか・・・

◆やっと毛利元春の登場

ちょっと寄り道してしまいました。本題に戻りましょう。道広開基説の最大の根拠は武蔵名勝図会にある「大江師親は毛利氏の租であり、片倉在城は不審」という記事です。つまり師親にアリバイが成立しえないという点です。師親開基説は誤伝だというわけです。

しかし拙は、安芸にいたはずの元春は、武蔵国横山荘にもいて、大江師親を名乗っていたということを証してゆきたいと思います。

まず元春についてみてゆきたいと思いますが、その前に毛利氏について少し言及させてください。

毛利氏・長井氏家紋

(大江氏の一族は「一文字に三つ星」を用いる家が多いそうです)

毛利氏は、大江広元の四男で父の所領のうち相模国毛利荘(現神奈川県厚木市および愛甲郡周辺)を相続して毛利氏を立てた毛利季光の子孫の家系です。宝治合戦(1247年。鎌倉幕府の内乱)の際、季光は反幕府方の三浦氏に味方して敗れ、子息広光、親光、泰光らとともに戦死し、鎌倉の館と相模国毛利荘を失いました。この時、幕府の重鎮として評定衆の座にあった長井泰秀(広元の孫。宝治合戦では幕府側の北条氏に味方し長井氏の地位を確立。あの大江氏惣領家の当主)が季光の四男、経光(つねみつ 泰秀の従弟)を保護し、経光の本拠越後国佐橋荘(さはしのしょう 現新潟県柏崎市)および武功によって季光が得ていた安芸国吉田荘の両地頭職の安堵(公認)をはかりました。この泰秀の懸命の奔走によって毛利氏惣領家は本拠を相模から越後の佐橋荘に移し、経光の流れが生き残りました。この毛利氏と長井氏との深い縁(えにし)が、後の師親開基説の重要な伏線となるので覚えておいてください。

鎌倉の大江広元の墓

同毛利季光の墓

元春の話に戻ります。彼は毛利氏6代目の当主です。1323年に毛利親衡(ちかひら)の嫡男として誕生。1335年、13歳で元服、曽祖父時親(ときちか)の意向で足利尊氏の側近、高師直(こうのもろなお)の弟、高師泰(こうの もろやす)の麾下となり、師泰から一字を与えられて師親を名乗ります。

一方、師親の父である親衡は、1333年、後醍醐天皇が隠岐国から脱出して討幕の兵を募った際にはこれに応じて馳せ参じています。楠木正成らの活躍もあって倒幕は成り、鎌倉幕府は滅びて後醍醐天皇親政による建武政権(1333~1336年)が誕生します(建武の新政)。

伝足利尊氏像(浄土寺蔵)

高師泰(英雄百首(歌川貞秀画))

天子摂関御影より後醍醐天皇像

◆師親の曾爺さん「時親」が面白い

師親が元春へと改名するのは1351年ですが、その年号になるまでは師親と呼んでいきます。上述したように師親の曾祖父が時親ですが、この人物がとても興味深いので、その話をまずさせてください。

時親の生年は不詳です。毛利氏の血統を後世に伝えた毛利経光の四男として、その経光が本拠としていた越後国佐橋荘で生まれました(よって毛利氏本家の所領は佐橋荘です)。時親は、成年に達すると鎌倉に出て北条執権に近づき、やがて実力が認められると六波羅評定衆に任じられて京都で活動、河内(大阪)に邸宅を与えられました。この河内の頃、時親は、あの楠木正成の軍学兵法の師であったという伝承が残っています。六波羅評定衆には、出羽長井氏の分家(毛利経光を保護して毛利氏のルーツを守った泰秀の弟の家系)からも数人が選任されています。

時親は、経光より安芸国吉田庄と越後国佐橋庄南条(みなみのじょう)の2か所を譲られました。また越後国佐橋庄北条(きたのじょう)は嫡男基親に与えられました。

さて、建武の新政に先立つ倒幕運動盛んなる頃、時親は六波羅評定衆であったにも関わらず合戦には参加せず、また新政が成った後には建武政権からも距離をおいたため、1334年、鎌倉幕府の与党とみなされ一時領土を没収されました。この、時親由来のどっちつかずの戦術は毛利氏延命の基本戦略としてこの後定着してゆくことになります(同じような生き残りをはかる氏族は他にもいました)。時親の子であり師親の祖父貞親にもこの頃(1334年)、越後国で不穏な動きを見せたという風聞があったことを毛利元春自筆事書案が伝えています。貞親が、皇族だとされる正体不明の阿曽(阿蘇)宮と組んで建武政権に対し謀叛を企てたとの伝聞(デマ)があったということで勅勘をこうむり、貞親は大江氏一門の惣領長井挙冬(たかふゆ)の許に預けられたというのです。長井挙冬は、かつて毛利経光を援けて毛利氏存続に尽力した長井泰秀の5代目なのですが、この局面でも毛利氏を庇護する姿勢は変わっていません。貞親は、この伝聞を残したことと後年南朝方についたということを除けば本当に目立たない人物で、1351年、ひっそりと没しています。

時親はしばらく新政の成り行きを見守っていたのでしょう。すると、1335年、建武政権に対する謀反が関東で勃発します。北条高時の遺児時行(ときゆき)が鎌倉幕府再興を目指して建武政権に挑んだ中先代の乱です。

同年、この乱は20日あまりで足利尊氏に鎮圧されます。毛利時親はさっそく足利氏にすり寄り、自身の曾孫と共に足利氏与党の立場を鮮明にして、前述したように高師泰の麾下となり、師泰から一字をもらって曾孫に師親を名乗らせて曾孫を元服させます。

逃げ上手 北条時行カード

さて、翌年(1336年)に足利尊氏はいろいろ紆余曲折はあったものの、いよいよ天下取りに邁進してゆきます。後醍醐天皇を吉野へ追い持明院統の光明天皇を立てて(北朝)室町幕府を開きます。後醍醐天皇はそれに対抗して吉野で朝廷を開きます(南朝)。南北朝時代(1336~1392年)の開幕です。室町期の開始から56年間という、昭和(62年間)より短い時代です。織田・豊臣(織豊(しょくほう))時代=安土桃山時代(約30年間)よりは長いですが・・・。

◆父と祖父が敵(南朝)方に

さて、南北朝時代は動乱に次ぐ動乱の時代です。毛利氏もその渦に巻き込まれて、なんと師親とその曾祖父時親は北朝方へ、また師親の父親衡(後醍醐天皇シンパ)と祖父貞親(出家はしていても現役だった)は南朝方について互いに相争うようになってしまいます。時親および師親は北朝側についたわけですが、実は、時親と師親以外の一族のすべてが南朝派だったようなのです。師親のほうは時親の意向で北朝側についたのであって、いわばどっちつかずの立場であったと思われるので、一族中で時親一人が北朝方だったと思われます。これは、一族全員が南朝方であっては毛利氏の存続が危ぶまれる、だから安芸毛利氏嫡流の自分だけは北朝側に立たねばならぬという両にらみ戦術です(もしかしたら一族との合意の上でそうしたのかもしれませんが)。この時期の毛利氏には、北朝方とも南朝方ともなりうる素因が内包されていたということです。

1335年、尊氏が、先に述べた中先代の乱鎮圧に立ち上がった時のこと、安芸国でも安芸国守護、武田信武が尊氏党として挙兵。師泰から一字を与えられて元服したばかりの師親もこれに加わりました。

で、尊氏が中先代の乱を鎮めたあとのことになりますが、畿内では北朝方(尊氏方)と南朝方(後醍醐天皇方)との抗争が繰り広げられ、師親の父(親衡)と祖父(貞親)は南朝方に、また師親は時親の代理として北朝方につきました。

◆時親と師親は安芸国吉田荘に移住

北朝を擁した尊氏方優勢のまま和睦の結ばれた1336年、時親と師親は安芸国吉田荘に下向します。そして時親は、貞親と親衡の北朝方への帰順を取り成すとともに、その二人を安芸国に下向させることで、安芸における毛利氏の勢力維持をはかりました(Wikipedia)。

上で下向という言葉を使いましたが、この言葉には、本家の所領(故地)から転住するという意味合いもあります。つまり、貞親、親衡が南朝方についた責めを負うべく一族が故地「越後国佐橋荘」を捨て別領「安芸国吉田荘」に移住したということです。そのおかげか、1334年に建武政権により没収されていた安芸国吉田荘の地頭職を回復させていたようです。それに、越後国よりも安芸国のほうが京都に近いし、瀬戸内海に面して水運・水軍にも利ありという地政学上の理由もあったのでしょう。

さて、1337年には時親が「孫の親衡に吉田荘地頭職を譲り、親衡の死後はその嫡子師親に与えられる」とする譲り状を残します。

ただ、それ以降(いつ頃なのかは不明ですが)、親衡が実際には嫡子以外の子にも譲渡するとしたらしく、時親からすべてを譲られたと主張する師親との間に対立が生じました。その主張の正しさを証すべく、師親は時親が残した所領に関する文書を探したのですが焼失してしまったため、その紛失状の発給を(室町)幕府に申請するにあたって、長井時春、貞頼、広房の3人が証人となって請文を幕府に向けて提出した・・・という記述が毛利元春自筆事書案にあります。この証人の人たちは先の長井氏系図にも載っています。ここでも、何かの折には長井氏に頼る毛利氏の姿が見えます。

1341年、時親は没します。父より越後国佐橋荘南条、安芸国吉田荘の地頭職を譲り受けたのが1270年ですので、それから数えても71歳。地頭の職を継いだのが元服後だとすると、13、4歳を加えて、84、5歳。もっと高齢の可能性だってあります。当時としてはすこぶる高齢です。ましてや、まれにみる動乱と権謀術数のさなかを生き切った稀代の曲者(くせもの)。そして彼は、戦国時代に中国路の覇者となる安芸毛利氏の祖とされています。

◆今日は南(朝)、明日は北(朝)

さて、いろいろ紆余曲折はあったものの、吉田荘地頭職は結局、曾孫の師親が引き継ぎます。1350年、南朝シンパの親衡は師親とたもとを分かって、石見国の南朝方勢力と呼応して吉田荘で挙兵します。しかし、北朝方の安芸守護である武田氏信に鎮圧されてしまいます。親衡はこの時、その所領を没収されてしまうのですが、師親が高師泰にかけ合ってその没収を撤回させています。さすが毛利氏です。

この1350年は、観応の擾乱と呼ばれる足利政権(室町幕府)内の仲間割れがもとの戦乱が開始された年です。尊氏の弟で幕府の実権を握る足利直義(ただよし)の派閥と、将軍尊氏+幕府執事高師直(高師泰の兄)の派閥が争いました。1350年のある戦いにおいて、高師直に敗れて出家・隠棲したはずの直義がなんと南朝方に寝返り、南朝方勢力を味方へ引き入れます。さらに、尊氏の実子ながら認知されずに直義に育てられた足利直冬(ただふゆ)とも共闘して、1351年に尊氏軍を破ります。尊氏は直義に降伏し、高師直、師泰のほうは出家を余儀なくされます。そして高兄弟は帰路のさなか、直義派の上杉能憲(よしのり)に襲撃されて一族もろとも滅亡します。

神護寺三像の一つ、伝源頼朝像、足利直義像とも

従来足利尊氏像とされてきたが、高師直とする説も

足利直冬像(英雄百首(歌川貞秀画))

毛利氏の話に戻ります。観応の擾乱の結果として南朝方の勢威が増大するなか、毛利親衡は、高師泰の死で尊氏方の後ろ盾を失ってしまった嫡子元春を庇護します(師親は1351年、元春と改名。よってこれからは元春と呼びます)。南朝方が有利と見た元春は、毛利氏お得意の南北両にらみ戦術に出て、以後は親衡と共闘するようになります。

前述したように、1350年、吉田荘で挙兵した親衡は、武田軍によって鎮圧されましたが、1352年になってもその前半は武田軍有利の戦況が続きます。しかし11月に親衡軍は、南朝方や足利直冬方勢力の援軍を得て井原河原の合戦では大勝し、武田勢を敗走させます。

この1352年という年は、観応の擾乱が一応の決着をみた年です。前年に、尊氏軍を破って政界に復帰した直義ですが、幕府のトップは依然尊氏のままで、直義の味方をした者らへの恩賞が不十分だったり、直義派の人々が襲われたり、尊氏が直義と南朝との関係を引き裂いたりと、直義一人にご難が降りかかって彼は孤立してしまい、挙句、京都を脱出して直義派の固める北陸に、その後は上杉憲顕を頼って関東へと走ります。そして、南朝との和議をとりまとめて後顧のうれいをはらって進軍してきた尊氏軍と相まみえ、翌年、その戦いに敗れた末、服毒死させられて、観応の擾乱はひとまず終息します(合掌)。

さて、こうしたさなか、上述したように、親衡は井原河原の合戦で大勝しますが、この1352年以降の親衡、元春の行跡がいろいろ調べてもイマイチはっきりしません。ただこの頃は、観応の擾乱で直義と共闘していた直冬が、亡くなった直義に替わる新たな大将として反幕府側勢力の盟主と目されるようになっており、同時に南朝との講和(直冬は尊氏と対立する前は幕府側にいて南朝側をいじめていました)も成立させています。そして中国地方を拠点として活発に活動していました。上記の井原河原の合戦でも親衡に援軍を送っています。また、周防、長門、石見を本拠とする大内氏も南朝側であったため、親衡・元春父子は比較的平穏に日々を過ごしていたのかもしれません。

直冬は、大内弘世ら南朝派勢力の援助を受けて上洛を開始し、1355年、京都から尊氏を追って一時的に入京を果たします。

それからは尊氏軍との激戦が度重なります。その激動のさなかの1363年、南朝方の重鎮、大内弘世が幕府方に転じてしまいます。やがて直冬の活動は下火となり、1366年の書状を最後に、歴史の表舞台から去ってしまいます。

この1366年、毛利親衡は、北朝(幕府)方に寝返ったうえ安芸国にも勢力を伸ばしてきた大内弘世との戦いに敗れ、降伏しています。そして同年9月、元春は室町幕府将軍・足利義詮(よしあきら。足利尊氏は1358年に病死)からの招聘を受けます。翌年、義詮が重ねて元春を招きます。幕府側による南朝方勢力の切り崩しでしょうか。元春、本領安堵(保証)の約束をちゃっかり取り付けたのを機にほどなく幕府に下ったようです。まさに、今日は南、明日は北です。

神護寺三像より伝藤原光能像、足利義詮像とする説も

◆奮戦の末、一線をしりぞく

元春は1371年、南朝方勢力制圧のため幕府より九州探題として派遣された今川了俊(貞世)に随従して九州に出征します。7年にわたり南朝方勢力と先頭に立って奮戦し、のちに了俊からその戦功を賞賛されています。

この九州出征中、理由は判然としませんが大内弘世がいきなり幕府と敵対してしまいます(了俊を支援して九州に出征した弘世でしたが、了俊と意見が合わず帰国してしまったことがあります)。そして1374年7月、大内弘世と結んだ親衡らが、元春不在の本領を襲撃します。留守を守る元春の子の広房、広内らが苦戦を強いられながらも防戦を果たしましたが、1376年、またもや攻め入ってきました。が、これを知った幕府の首脳陣によって弘世が強く咎められたためやむなく撤兵したので、窮地を免れることができました。これらの功績により、九州から帰国した元春には、伝来の所領に加え、新たに支配下に置いた所領を追認されました。なお、この戦闘中の1375年に親衡が没しています。この結果、元春が文字通り安芸毛利氏の頂点に立ったのです。1378年には、将軍義満から吉田荘地頭職を安堵(追認)されています。

世の中は南北両朝とも度重なる闘争に疲れ果て、和平への動きが活発化してきています。南北朝時代もそろそろ終焉が近い雰囲気がたれ込める中、1379年に元春は一族や庶家に宛てて、まるで自己の寂滅を予知しているかのような用意周到な置文をしたためて、一族間の和を崩さずに相互に守るべきことを説きました。

1381年には、弟や子息らへの所領の分割譲渡を行い、嫡男広房を安芸毛利氏の惣領家、その他の実子の多くを庶家として独立させました。そして、これらの庶家の面々が内訌と協力を繰り返しながら、後に中国路の覇者となる戦国大名としての毛利惣領家を支える一門家臣となってゆきます。つまり、元春の曾祖父時親が安芸毛利氏の祖とするなら、元春は祖父・父が南朝方につく中で、一人北朝方として子や孫までも巻き込みながら身命を賭して(子の広房と孫の光房は反幕府勢力との戦闘でともに戦死)幕府に忠誠を尽くして、安芸毛利氏の将来にわたる繁栄の基を築いた中興の祖といえるわけです。元春はかつて南北両にらみの末、南朝方から幕府側につきました。いわば主替えをしたわけ。でもこの主替えは、後世に自身の名誉を傷つける危惧もあるなかで、命がけの選択だったのです。あの真田幸村(真田信繁)も、徳川方から豊臣方に主替えをして大坂夏の陣に出陣し、後世に残る奮戦・激闘を繰り広げたあげく、あと一歩のところまで徳川家康を追い込んだ末、討死しています。

毛利家の略系図

【家系図】中国地方の大大名・毛利元就の祖先は鎌倉幕府ナンバー2の政所別当だった!より転載(庶家として元房から厚母(あつも)氏、元淵から小山氏、広内から麻原氏、広世から福原氏、忠広から中馬氏が独立)

1380年頃、元春は隠居して元阿という法名を名乗ります。まだ59歳。良いにつけ悪いにつけ達者な時親爺さん(享年:84、5歳?)の薫陶を受けて育ってきた元春にとって、59歳なんて壮年にちょっとばかり毛の生えた初老にすぎず、老け込む歳ではなかったでしょう。

◆いくらなんでも没年不詳とは?

さて、元春の長い物語も終わりに近づいてきたみたいですが、実はここからが「武蔵国横山荘の広園寺の開基および片倉城の在城者が大江師親である」という拙の説の肝となるところです。

その中でも最も強調しておきたいのは、元春の没年が不詳である、ということです。以下は毛利氏歴代当主(時親以降は安芸毛利氏)の生没年一覧です。

毛利 季光(1202年-1247年)

毛利 経光(生没年不詳)

毛利 時親(生年不詳-1341年。元春の曾祖父)

毛利 元春 (1323年-没年不詳)

毛利 広房 (1347年-1385年 元春の子(討死))

毛利 光房 (1386年-1436年 元春の孫(陣没))

毛利 煕元 (生年不詳-1464年)

毛利 豊元 (1444年-1476年)

毛利 弘元 (1468年-1506年)

毛利 興元 (1492年-1516年)

毛利 幸松丸 (1515年-1523年)

毛利 元就 (1497年-1571年)

(以下、現代に到る歴代当主のうちで没年不詳はなし)

上記毛利氏歴代当主の中で没年不詳というのは2人しかいません。1人は安芸毛利氏へと血統を繋いだ毛利経光であり、あとの1人は毛利元春です。安芸毛利氏だけに限れば元春のみが没年不詳です。経光の活動については詳しいことは知られていず、没年どころか生年もわかっていません。彼の生涯は親からもらった越後国佐橋荘北条でひっそり閉じています。ちなみに、元春の祖父と父の生没年は、毛利貞親が生年不詳-1351年、毛利親衡が生年不詳-1375年です。

一方元春については、本稿でるる述べてきたようにかなりのことが知られており、また元春自身が書き残した用意周到な置文(遺書)や毛利元春自筆事書案などもあり、安芸毛利氏の中興の祖ともされているのですから、その当人の没年がわからないというのは異常です。まさにかき消えてしまったかのようです。

◆毛利氏あるのは長井氏のおかげ

さて、ここでしばらく登場の機会がなかった長井道広の動向に目を向けてみましょう。元春が一族や庶家に宛てて置文をしたためた1379年から、身内への分割譲渡を行った1381年の間の1380年(元春が隠居した年)は、道広が南朝方伊達宗遠に攻められてその領地出羽国置民(玉)郡長井荘を奪われた年です(伊達正統世次考)。この出羽長井氏の一大事に当たって道広はどうしたのか?

毛利氏というのは大江氏の分家ですが、これまで何かにつけて大江氏惣領家長井氏の援助を必要としてきました。まず、毛利氏の祖である季光が戦死したあとに、季光の四男経光を保護して、経光の本拠である越後国佐橋荘および安芸国吉田荘の両地頭職の安堵をはかるべく懸命に奔走したのは長井泰秀でした。これによって、毛利氏は本拠を相模から越後の佐橋荘に移し、その当主の経光の子の時親が、安芸国吉田荘に拠って安芸毛利氏の祖となることができたのです。

また元春の祖父である貞親が建武政権に対し謀叛を企てたとの伝聞(デマ)があったということで勅勘をこうむった際、その身柄を預かったのは長井挙冬(高冬)でした。

そして元春と父親(親衡)との間で所領争いが生じた際には、曾祖父(時親)の所領に関する必要文書が焼失してしまったためその紛失状の発給を(室町)幕府に申請する際に、長井氏の時春、貞頼、広房の3人が証人となることによって請文を幕府に向けて提出することができたなんてこともありました。

◆男「元春」、長井氏救済に立つ!

その何かにつけて力添えをしてくれていた大江氏惣領家長井氏(出羽長井氏)が今まさに滅びんとする時、元春は素知らぬ顔を押し通すことなんてできるでしょうか? 今の毛利氏があるのも、長井氏のおかげと言ってもいいくらいなのです。道広からの救援要請もあったに違いありません。

でも、南北朝動乱の世の中も落ち着きつつある中、また安芸国の繁栄への基礎固めも終えた今、毛利氏当主の自分が、表立って遠き出羽の地に出陣することにどんな意味があるでしょうか? 幕府の意向だってあるなかで、あまりに無謀すぎます。

そこで元春は、隠居の身軽さ・自由さをフルに生かして出羽長井氏の戦後処理に乗り出したのではないか。戦(いくさ)に敗れた道広軍の残党を引き取り、長井氏の存続を出来うる限り図ってゆこうということです。そこで目をつけたのが、鎌倉の御代から恩賞として大江氏に与えられていた武蔵国横山荘(横山荘は中世における荘園で、有力武士団である武蔵七党のうち横山党が治める本拠でしたが、鎌倉時代の1213年、同党が和田義盛に組みしたために滅亡して、横山荘は大江広元に与えられました)に存在する片倉城です。

当時の武蔵国というのは、その東部は大河が何本も流れ込み、デルタといえば聞こえがいいですが、泥田のような土地ばかりのド田舎であり、西部も全体をたばねるような強力な首長がまだ存在しない、武蔵野と呼ばれる原野や牧(まき)と呼ばれる馬の放牧場が点在する中での土豪および有力農民による分散化された領地経営に基づく、開発のまだ十分に及びきっていない地域でした。

ただここでネックとなるのが、道広なのです。横山荘での道広像がなかなか描けません。前述したように長井道広という姓名を名乗る人物の伝承は、出羽国長井荘での伊達正統世次考における記述、および広園寺の峻翁令山和尚行録での言及を除いてまずありません。

だいたい長井氏そのものの伝承も、中央(鎌倉・京都)を除けば、出羽国長井荘および武蔵国横山荘においてはほんのわずかしか見当たりません。

◆数少ない長井氏の伝承

その数少ない横山荘およびその近辺での史料の例をあげてみます。

1.真覚寺縁起(真覚寺:東京都八王子市散田町にある蛙合戦で知られる古刹)

1356~61年に「長井大膳太夫広乗」およびその一族が、片倉城(八王子市片倉町)、府中(府中市)、柚木永林寺(八王子市下柚木)、相州小松(神奈川県相模原市緑区)を支配していたという伝承を載せています。

2.小松城(宝泉寺城)(神奈川県相模原にある城跡)

城下に所在する宝泉寺の過去帳の付記には「大檀那永井大膳太夫何某相伝、永井氏而当郷之城主之由」とみえることから、寺の大檀那は当郷之城主永井大膳太夫何某、つまり小松城主永井大膳太夫何某ということになり、宝泉寺が永井(長井)氏が開基になっていた可能性があります。

日本城郭大系および現地解説板によると小松城主の名前を永井大膳大夫広秀としており、解説板によると東京都八王子市の片倉城の出城であったと記されています。

3.高乗寺(東京都八王子市初沢町深部にある寺院)

寺の説明板によると高乗寺は応永元(1394)年、法光圓融禅師峻翁令山大和尚により開山され、開創にあたって当時の片倉城主の長井大膳大夫高乗公が深く係わっており、寺名もここに由来するとされています。

新編武蔵風土記稿によると同寺の開創は広園寺と同じく峻翁令山。開基は長井大膳大夫高乗、1402年7月29日に没、戒名は高乗寺殿大海道廣大禅定門。戒名から院号(高乗寺殿)を除くと大海道廣大禅定門で、これは風土記稿記載の広園寺の開基(大江師親)の戒名のそれと同じで、没年もまったく同じ。こうなると、長井大膳大夫高乗=大江師親としたくなります。また、長井大膳大夫、つまり長井姓であることから長井道広とする説もあります。とすると、大江師親とするにせよ長井道広にするにせよ、両者は没年と戒名を同じにするということになります。

4.住吉神社(片倉城鎮守のための社)

この神社の由緒書きに「鎌倉管領片倉城主、長井大善大夫道広が1372年に城の鎮守の神として摂津国住吉大社を勧請した」とあります。この由緒書きについては前述してあるようにその根拠がまったく不明です。

5.太田道灌状

扇谷(おうぎがやつ)上杉氏の家宰・太田道灌が、山内上杉氏の家臣・高瀬民部少輔に提出した享徳の乱における自分自身の活躍ぶりについて39か条にわたって書き記したもので、師親や道広の時代から100年後(1480年)に提出されたこの書状の第33段に長井殿のことが書かれています。ここに登場する長井氏については、その原注に「長井大膳太夫広房、扇谷婿」とあることから、長井広房の妻は扇谷上杉持朝の娘だとわかります。この広房は、広園寺の梵鐘銘文にある「応仁二(1468)年 大旦那大江朝臣広房」とある人物と年代的に同一人物だと目されます(後述)。

太田道灌像(大慈寺所蔵)

上の史料例での長井氏はみな大膳大夫を称しています。大膳大夫という官職はもともと、長井氏や毛利氏をはじめとする武家の始祖である大江広元に当てられていたものです。長井氏では、上の小松城の長井氏でも触れられている広秀という人物が名乗っていたことが知られています。

横山荘での道広がその役職名である掃部頭を名乗っている例というのはないと思っていましたが、ただ唯一と思われる史料があるそうで、それは広園寺の開山、峻翁令山の師である抜隊得勝(ばっすい とくしょう)の語録に「広園寺および高乗寺の開山、大海道廣大禅定門については大江酒掃大海道廣」とあるそうで、この広園寺および高乗寺の開山の戒名「大海道廣大禅定門」というのは、新編武蔵風土記稿にいう広園寺の開基(大江師親)のそれとまったく同じで、その法名に道廣(広)とあることから師親=道広!となることは前述しました。つまり、広園寺と高乗寺の開基は師親であり、道広かもしれないということです。

また「大海道廣大禅定門については大江酒掃大海道廣」とありますが、これは「酒掃(かもん)」とは官職にいう「掃部」の唐名だから、道広は掃部頭(助)を称したはずであり、また、大江姓としているので道広は大江氏一門の人物であろうということです。

長井道広と名指しでもってその行状を記している史料もあって、それは前述の広園寺の峻翁令山和尚行録に「檀越長井道広重ねて礼を致し深く志を和尚に通ずる」とあるものです。これによると、広園寺の檀越は道広その人ということになります。

◆師親の伝承ならいっぱいある

一方、大江師親の伝承ならいっぱいあります。

1.新編武蔵風土記稿の広園寺の縁起

「開基は大江備中守師親(後元春)八幡の霊夢を蒙りて草創せり、この人は大江廣元七代の孫にて陸奥守親茂(初名、後に親衡)の子なり、貞治年中将軍義詮に属して軍忠あり、又父親茂をよび弟匡時直衡等宮方となりしときも、師親獨将軍家にしたがひて忠節ありしかば、其功によりてかの家安堵せしと云、本郡片倉の城主にして應永九(1402)年七月廿九日卒す」

とあります。ほぼこれまでに拙がるる述べてきたとおりのことが超簡潔に記されています。

また武蔵名勝図会によれば、「大江氏が片倉に居城したころ、時々広園寺に参詣し、大門先に馬立場があったといわれている」とされています。また「大江師親は毛利氏の祖であり、片倉在城は不審」とあります。

広園寺 新編武蔵風土記稿

大江師親開基と伝わる寺社は広園寺の他にも

2.高尾山麓氷川神社

応永年間(1394-1428)に片倉城主、毛利備中守師親が武蔵一ノ宮の氷川神社を勧請。古くは下椚田(くぬぎだ)村大牧(現椚田町)にあったと伝えられる。

高尾山麓氷川神社

3.東浅川熊野神社(カシとケヤキの相生の木のある神社)

片倉城主毛利備中守師親が応安年間(1368-1375)に創建。

東浅川熊野神社

4.片倉住吉神社

東京都神社名鑑の片倉住吉神社の由緒によると、片倉城主毛利備中守師親公が、摂津国住吉神社を勧請され城の鬼門除けとして建立。

片倉住吉神社

5.来光寺(廃寺。片倉城南側)

片倉住吉神社の別当として建てられた。新編武蔵風土記稿による開基は大江備中守師親。

広園寺を入れて5つの寺社が師親勧請あるいは開基と伝わります。

以上の師親伝承の豊富さを見ても明らかなように、道広のそれとは比ぶべくもありません。

ここでブログの上限文字数に達しそうになってしまいました。続きはPart 2とします。次回は「拙の説の結論( ;∀;)」を述べます。

☆古代の砂漠に花一輪。女だてらに勇猛果敢、でっかい帝国おっ建てた。その花の名はパルミラ女王ゼノビア。だけど、ここに登場するゼノビアさんは、えっちょっと、とたじろうじゃうかもしんない女王さま・・・なの。⇒パルミラ幻想☆

☆アステカ帝国の興亡と帝国末裔の民が新国家「アストラン」を樹立し、435年後にオリンピックを招致・開催するまでにいたる物語⇒アステカ物語☆

☆宇宙の謎・地球の謎の迷路をへ巡る謎パーク別館⇒<Sui族館>☆

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます