ども、まごーんやで。

今日は皇紀二千六百年祝典記念章と証書を紹介。二つとも同一人物の所持品。

記念章の箱

中身。

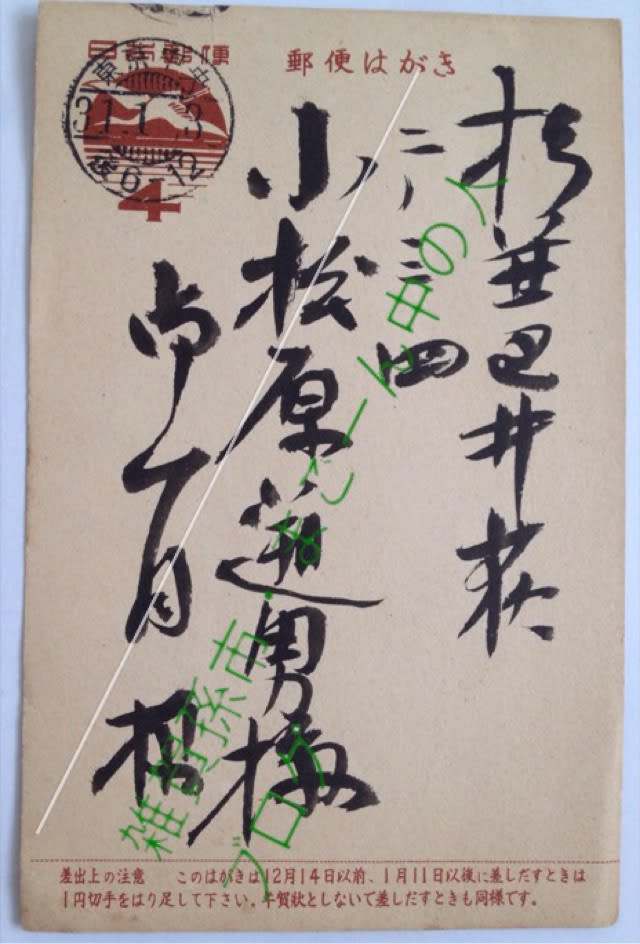

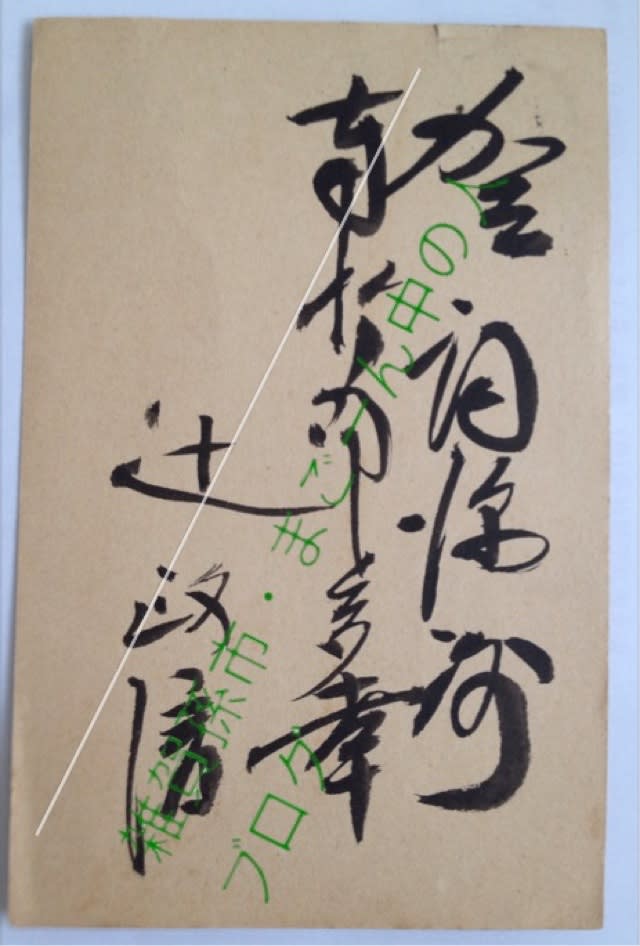

証書。受章したのは橋本敬之という人です。

この橋本敬之は徳島士族の衆議院議員だった橋本久太郎の血筋です(恐らく息子と推測)。

下記に詳しい履歴を記します。(国立公文書館デジタルアーカイブの「鉄道軌道統制会理事任命ニ関スル件」を基に作成)

橋本敬之 徳島県生 橋本久太郎息子

明14.2.21 生まれる

明39.3 東京帝国大学土木工学科卒業

明42.12.28 任鉄道院技師

大7.12.2 鉄道事業研究のため欧米及びアフリカへ一年半留学

大10.6.18 帰朝

昭3.6.11 中国へ出張

昭3.7.1 帰朝

昭4.7.12 東京第一改良事務所長

昭6.7.3 陞敘高等官一等

昭6.7.4 依願免本官

昭6.7.31 敘正四位

昭6.8.13 敘勲三等瑞宝章

昭6.9.11 任大阪市技師

同 電気局臨時高速鉄道建設部次長

昭7.4.30 任大阪市理事

昭10.5.24 電気局臨時高速鉄道建設部長

昭13.10.25 電気局運輸部長兼電気局臨時高速鉄道建設部長

昭16.4.15 電気局高速部長を解く

同 電気局自動車部長兼務

昭17.4.1 大阪市局長

同 電気局長

同 電気局運輸部長事務取扱

昭18.1.23 電気局運輸部長事務取扱解除

昭18.9.14 鉄道軌道統制会理事

恐らくは鉄道軌道統制会理事を終戦まで務めたと思われます。

橋本敬之は戦後、鉄道に関する寄付で紺綬褒章を受章してます。戦後も鉄道に関心があったのでしょう。

個人的には正四位の人の(正四位と書いてある)証書は珍しいので気に入ってます(?)

今日は皇紀二千六百年祝典記念章と証書を紹介。二つとも同一人物の所持品。

記念章の箱

中身。

証書。受章したのは橋本敬之という人です。

この橋本敬之は徳島士族の衆議院議員だった橋本久太郎の血筋です(恐らく息子と推測)。

下記に詳しい履歴を記します。(国立公文書館デジタルアーカイブの「鉄道軌道統制会理事任命ニ関スル件」を基に作成)

橋本敬之 徳島県生 橋本久太郎息子

明14.2.21 生まれる

明39.3 東京帝国大学土木工学科卒業

明42.12.28 任鉄道院技師

大7.12.2 鉄道事業研究のため欧米及びアフリカへ一年半留学

大10.6.18 帰朝

昭3.6.11 中国へ出張

昭3.7.1 帰朝

昭4.7.12 東京第一改良事務所長

昭6.7.3 陞敘高等官一等

昭6.7.4 依願免本官

昭6.7.31 敘正四位

昭6.8.13 敘勲三等瑞宝章

昭6.9.11 任大阪市技師

同 電気局臨時高速鉄道建設部次長

昭7.4.30 任大阪市理事

昭10.5.24 電気局臨時高速鉄道建設部長

昭13.10.25 電気局運輸部長兼電気局臨時高速鉄道建設部長

昭16.4.15 電気局高速部長を解く

同 電気局自動車部長兼務

昭17.4.1 大阪市局長

同 電気局長

同 電気局運輸部長事務取扱

昭18.1.23 電気局運輸部長事務取扱解除

昭18.9.14 鉄道軌道統制会理事

恐らくは鉄道軌道統制会理事を終戦まで務めたと思われます。

橋本敬之は戦後、鉄道に関する寄付で紺綬褒章を受章してます。戦後も鉄道に関心があったのでしょう。

個人的には正四位の人の(正四位と書いてある)証書は珍しいので気に入ってます(?)