どうも、まごーんやで。

前回、石田保忠中将の写真を紹介しましたが、折角なので、石田中将の最期についても触れようかと思います。(例によって石田文枝さんの自伝を参考に)。

昭和16年に開戦以来、石田少将は北支に第32歩兵団長として奮戦し、昭和18年、ソ満国境の最北、海拉爾に拠点を置く第8国境守備隊長となります。

海拉爾着任後まもなく、石田少将は腹痛に襲われます。腸捻転でありました。

この時は軍医が診断できず、緊急輸送で新京に送られました。

新京では手術とのことでしたが、日数がかかるからと東京(おそらく大本営)から許可が出ず(!)高圧浣腸のみで、あとは無理せぬよう。とのことでした。

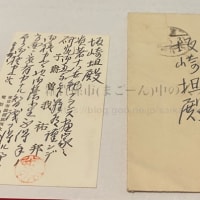

このあとも腸捻転は何度も起こり、妻の文枝も息子に宛てた手紙の中で「お父様またお腹を悪くなさってここ四五日三十八度から熱があひご飯もおもゆと牛乳ですけれど、やはり演習にもいらっしゃってるの」と記しています。

昭和19年10月、樺太赴任の電話を受けた石田少将は「前任者がいないため」速やかに赴任するため海拉爾から新京、朝鮮を鉄道、船を乗り継ぎ、東京へ一旦帰りました。

この時(10月17日)も激しい腹痛に襲われ、10月18日にタクシーで陸軍軍医学校へ行くも会議中を理由に断られ(将官を陸軍病院の上層部は特別扱いしないのかと驚き)、隣の陸軍病院で治療したそうです。

10月19日、石田少将は陸軍省に退職願を提出しました。

しかし、陸軍はこれを却下し、「速やかに赴任し任地に於て静養せよ」と樺太着任の命令を下しました。また、北部軍(第五方面軍?か北部軍管区司令部と推測)から家族を携行するのは不許可とされました。

妻の文枝は夫の死を覚悟したそうです。

10月26日、石田中将(同日昇進)は上野駅から青森行の列車に乗り、日ソ国境の最北へ向かいました。

この時、石田中将は妻の手を握り、「ありがとう」と言ったそうです。

石田中将も己の死を覚悟してたのではないでしょうか。

青森から、船か飛行機かはわかりませんが、おそらく11月頃に札幌に到着し、第五方面軍司令部へ着任挨拶をしたと思われます。

11月5日、石田中将は釧路の阿寒で演習を行いましたが、10日夜に腸捻転が再発。12日の演習終了を待って病院へ搬送されましたが、夜間の下山は困難なので、翌日帯広の病院に搬送されました。

しかし帯広に外科医がおらず、千島まで迎えに行き。手術をしたものの、心臓衰弱が激しく。万事休すでした。

妻は13日に北部軍から「石田保忠腸閉塞にて北海道帯広市旭川陸軍病院帯広分院に入院し手術は無事すみたるも来られたし」と電報を貰い、15日、軍参謀長(第五方面軍参謀長木村中将か)に迎えられ病院へ急行したようです。

石田中将は妻に「一年一回の演習をすっかり終までやり通して心残りなし」と語ったそうです。

第8国境守備隊長時代もそうでしたが、やはり石田の軍人としての誇りか、石田家という軍人の名門がそうさせるのか、何れにせよ私は感服せざるを得ないです。

石田中将は11月20日、その生涯を終えました。享年50。

陸軍葬をもって小樽の寺に葬られました。

個人的に石田中将は妻想いの軍人だったと見ています。

妻に、欧州出張から帰った後、絵葉書帳を見せながら「将来年をとって暇になったら、この絵葉書順に二人で旅行しようね」と申したのには柔和な笑みを浮かべる石田中将が想像できます。

また、軍務を合間をぬって子供の学校の行事や運動会、学芸会にも参観していたというし、石田中将は現代的に共感が持てるのではないでしょうか?

妻の文枝さんの文からして、私の持っている軍人家庭は亭主関白なイメージでしたが(辻政信とか)、石田中将にはそのようなイメージは出てきませんでした。

また、海拉爾に妻を呼ぶのも驚きでした。前線に芸者を呼んだ軍人はいますが、前線に妻を呼んだ軍人は石田中将だけではないでしょうか?

しかし、病が原因で亡くなりましたが、コレはもしもあのとき…と、思う場面が多い気がしました。少なくとも2回は陸軍中央のせいですが。

やはり、石田家の名が大きかったのでしょうか?父兄みんな陸軍将官。そして兄達はみんなドイツ駐在を経験し、保忠自身も欧州出張を経験してますから。

満ソ国境の海拉爾や日ソ国境の樺太(上敷香)に配属されたのもそれがあったのでしょうか?

しかし、あのまま無事快復しても、ソ連軍の侵攻があったのでなんとも言えないですね。捕虜になってシベリアで…なんてよりは良かったのかもしれません。

戦後70年、いま石田中将は妻の文枝さんとあの世でヨーロッパを旅行をしてることでしょう……長男の保久さんも連れて。

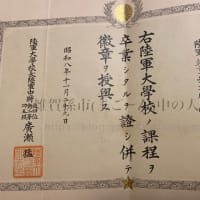

写真は死去する20日ほど前の石田中将。

参考

石田文枝『知らず知らずに九十五歳 元女医の人生ひとり歩き』博文館新社、2001年。

前回、石田保忠中将の写真を紹介しましたが、折角なので、石田中将の最期についても触れようかと思います。(例によって石田文枝さんの自伝を参考に)。

昭和16年に開戦以来、石田少将は北支に第32歩兵団長として奮戦し、昭和18年、ソ満国境の最北、海拉爾に拠点を置く第8国境守備隊長となります。

海拉爾着任後まもなく、石田少将は腹痛に襲われます。腸捻転でありました。

この時は軍医が診断できず、緊急輸送で新京に送られました。

新京では手術とのことでしたが、日数がかかるからと東京(おそらく大本営)から許可が出ず(!)高圧浣腸のみで、あとは無理せぬよう。とのことでした。

このあとも腸捻転は何度も起こり、妻の文枝も息子に宛てた手紙の中で「お父様またお腹を悪くなさってここ四五日三十八度から熱があひご飯もおもゆと牛乳ですけれど、やはり演習にもいらっしゃってるの」と記しています。

昭和19年10月、樺太赴任の電話を受けた石田少将は「前任者がいないため」速やかに赴任するため海拉爾から新京、朝鮮を鉄道、船を乗り継ぎ、東京へ一旦帰りました。

この時(10月17日)も激しい腹痛に襲われ、10月18日にタクシーで陸軍軍医学校へ行くも会議中を理由に断られ(将官を陸軍病院の上層部は特別扱いしないのかと驚き)、隣の陸軍病院で治療したそうです。

10月19日、石田少将は陸軍省に退職願を提出しました。

しかし、陸軍はこれを却下し、「速やかに赴任し任地に於て静養せよ」と樺太着任の命令を下しました。また、北部軍(第五方面軍?か北部軍管区司令部と推測)から家族を携行するのは不許可とされました。

妻の文枝は夫の死を覚悟したそうです。

10月26日、石田中将(同日昇進)は上野駅から青森行の列車に乗り、日ソ国境の最北へ向かいました。

この時、石田中将は妻の手を握り、「ありがとう」と言ったそうです。

石田中将も己の死を覚悟してたのではないでしょうか。

青森から、船か飛行機かはわかりませんが、おそらく11月頃に札幌に到着し、第五方面軍司令部へ着任挨拶をしたと思われます。

11月5日、石田中将は釧路の阿寒で演習を行いましたが、10日夜に腸捻転が再発。12日の演習終了を待って病院へ搬送されましたが、夜間の下山は困難なので、翌日帯広の病院に搬送されました。

しかし帯広に外科医がおらず、千島まで迎えに行き。手術をしたものの、心臓衰弱が激しく。万事休すでした。

妻は13日に北部軍から「石田保忠腸閉塞にて北海道帯広市旭川陸軍病院帯広分院に入院し手術は無事すみたるも来られたし」と電報を貰い、15日、軍参謀長(第五方面軍参謀長木村中将か)に迎えられ病院へ急行したようです。

石田中将は妻に「一年一回の演習をすっかり終までやり通して心残りなし」と語ったそうです。

第8国境守備隊長時代もそうでしたが、やはり石田の軍人としての誇りか、石田家という軍人の名門がそうさせるのか、何れにせよ私は感服せざるを得ないです。

石田中将は11月20日、その生涯を終えました。享年50。

陸軍葬をもって小樽の寺に葬られました。

個人的に石田中将は妻想いの軍人だったと見ています。

妻に、欧州出張から帰った後、絵葉書帳を見せながら「将来年をとって暇になったら、この絵葉書順に二人で旅行しようね」と申したのには柔和な笑みを浮かべる石田中将が想像できます。

また、軍務を合間をぬって子供の学校の行事や運動会、学芸会にも参観していたというし、石田中将は現代的に共感が持てるのではないでしょうか?

妻の文枝さんの文からして、私の持っている軍人家庭は亭主関白なイメージでしたが(辻政信とか)、石田中将にはそのようなイメージは出てきませんでした。

また、海拉爾に妻を呼ぶのも驚きでした。前線に芸者を呼んだ軍人はいますが、前線に妻を呼んだ軍人は石田中将だけではないでしょうか?

しかし、病が原因で亡くなりましたが、コレはもしもあのとき…と、思う場面が多い気がしました。少なくとも2回は陸軍中央のせいですが。

やはり、石田家の名が大きかったのでしょうか?父兄みんな陸軍将官。そして兄達はみんなドイツ駐在を経験し、保忠自身も欧州出張を経験してますから。

満ソ国境の海拉爾や日ソ国境の樺太(上敷香)に配属されたのもそれがあったのでしょうか?

しかし、あのまま無事快復しても、ソ連軍の侵攻があったのでなんとも言えないですね。捕虜になってシベリアで…なんてよりは良かったのかもしれません。

戦後70年、いま石田中将は妻の文枝さんとあの世でヨーロッパを旅行をしてることでしょう……長男の保久さんも連れて。

写真は死去する20日ほど前の石田中将。

参考

石田文枝『知らず知らずに九十五歳 元女医の人生ひとり歩き』博文館新社、2001年。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます