Welcome back to the Prehistoric Safari service

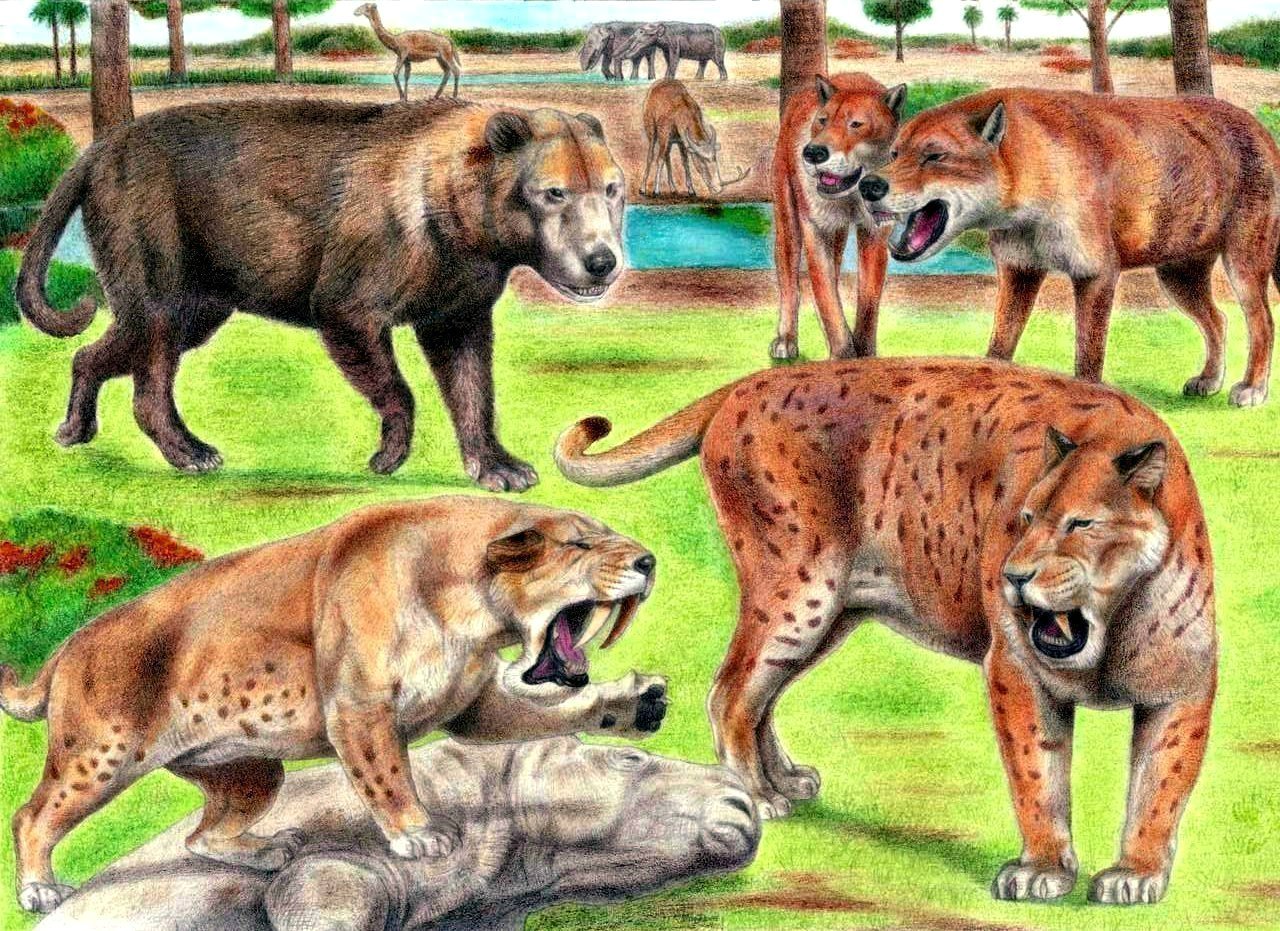

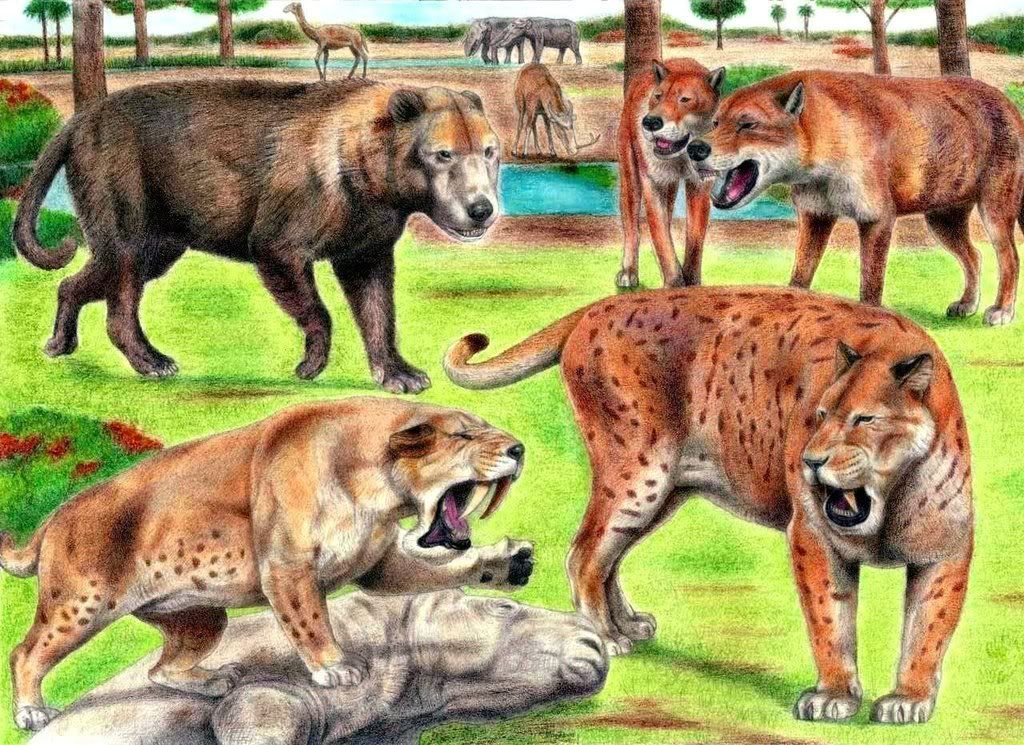

ということで間延びしてしまいましたが、約束の地、中新世後期の北米南東部での光景をご覧ください。

この時代は新・旧大陸の別を問わず、奇怪、かつ魁偉な肉食獣を数多く輩出し、異常な活気に満ち満ちておりました。

大型肉食獣の分布密度は他に例を見ないほどに高く、捕食を巡っての「異種間闘争 interspecific comflicts」の苛烈さたるや、現代のアフリカやインドでの状況など比較にもならなかったことでしょう。

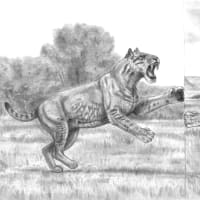

この度を越した激しい肉食獣競争、獲物の獲得を賭したせめぎ合いこそが、世にいわゆる「剣歯猫形態 sabertoothed cat morphology」の登場を促した、主たる要因になったと考える学者がいます(剣歯猛獣自体は、中新世以前からニムラヴス科において存在している)。

掛け値なしに短剣ほどもある上顎犬歯と、その真価たるスラッシュバイト殺傷法の獲得は、できるだけ大きな獲物を、できるだけ迅速に仕留めるという方向で、適応を重ねた結果であると。

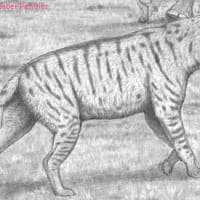

それかあらぬか、中新世を通して北米に生息していたバルボウロフェリス属の猛獣は、後代のスミロドン属をも超越して、上述の剣歯猫の適応形態が極北に達したとでも言いたい存在でした。

バルボウロフェリス属は、ネコ科にもっとも近縁なシスターグループである「バルボウロフェリス科 Barbourofelidae (ニムラヴス科の亜科に同定する場合もある)」を代表する存在で、ご覧いただいているのは中型種(バルボウロフェリスloveorum )ですが、最大種(B.fricki )はスミロドンpopulator を凌駕する体格※1 と"剣牙"の長さ、グラップリングパワー※2 を有していたともされます。

※1(下顎骨長(フランジは含まず)と上腕骨幅は、ネコ科種の推定体重を回帰分析する主要エレメントになるが、いずれもスミロドン、マカイロドゥス両最大種のサンプルを凌駕している。Therrien, "Feeding Behavior and Bite Force of Saberotoothed Predators", 2005)

※2("Baskin (in press)calculated brachial and crural indices for B. loveorum(BI = 0.72, CI = 0.75) and B. fricki

(BI = 0.72,CI = 0.65) and discovered that they are even smaller than those of S. fatalis (BI = 0.82, CI = 0.84).

These results suggest that the power output of the limbs of barbourofelids may have been greater than in S.

fatalis" Therrien, 2005)

異様に発達した下顎フランジや上顎剣歯を差し引いても、頭頂骨や下顎突起、眼の位置や鋭利極まる切歯などに、スラッシュバイト(一撃必殺法)に特化した極めて「アドヴァンスな」形状を認めることができます。

まさにネコ系統"最怪"。大型肉食獣の坩堝である中新世という時代が生み落とした、恐るべき「ビッグゲーム・ハンター」だったということが言えるでしょう。

中新世北米の主役とも言うべきエリート大型肉食獣は、もちろんバルボウロフェリスだけではありません。

以下は、遠景に見える大型草食獣を含む各種についての、簡単な紹介です。

それでは、次回のご利用もお待ちしております。

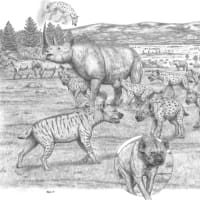

手前から:

テレオセラス属種 【ホーンレスライノ】 Teleoceras fossiger

中型で原始的なサイの仲間。角を欠く。

バルボウロフェリス属種 【バーバーズ・サーベルタイガー】 Barbourofelis loveorum

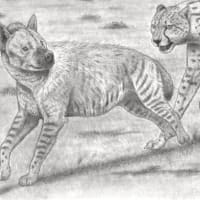

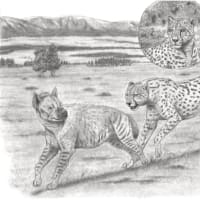

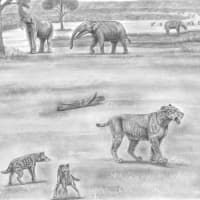

ニムラヴィデス(マカイロドゥス)属種 【プロトシミターキャット】 Nimravides(Machairodus) catacopis

北米のカンザス、テキサス、フロリダの古地層から多くの化石が見つかったサーベルネコのニムラヴィデスcatacopis は、最も初期のマカイロドゥスであるヨーロッパのMachairodus aphanistus と同定される場合がある。両者の形態はよく似ており、体格はライオン大に達するが、しなやかな背骨はスミロドンやホモテリウムはおろかヒョウ属種よりも伸長しており、これは祖先ネコのプセウダエルルスと同様の

プリミティヴな特徴といえる。後肢、尾も長く、頭骨や頸椎以外にはおよそ「サーベルネコらしさ」が希薄な種と言え、巨体ながらもクーガーのように跳躍に優れた身体能力を有していたと思われる。

アンフィキオン属種 【ジャイアントベアードッグ】 Amphicyon sp.

アンフィキオン科はクマ科に最も近縁なグループで、その独特な形態からベアードッグの俗称で呼ばれている。中期・始新世に北米に出現して以来、世界中に分布を拡げたが、後期・中新世までにはいずれの大陸からも姿を消した。

北米では長期にわたりヘスペロキオン亜科とボロファグス亜科のイヌ科勢力と競合関係にあった。歯型をはじめ形態、生態的にも類似の強い両者であるが、多くの種の立ちスタンスが半しょ行性であったアンフィキオン科に対し、イヌ科ではすべて指行性であり、後者が生きながらえることに成功した鍵を、この相違に求める学者がいる。

ファミリーを代表するアンフィキオン属種の矢状稜は著しく発達し、裂肉歯には水平な磨滅がみられ、骨をかみ砕くことが可能だったと考えられる。多くの種のスタンスは半しょ行性だが、足はクマ科にそっくりで、出し入れのできない長い爪をもっていた。ところが四脚の構造や長い背骨と尾はヒョウ属を思わせ、忍び寄り型の狩りをおこなう、活動的なハンターでもあったことが分かる。 スカヴェンジャーの特徴を有

するイヌ科のような頭骨と相まって、現代のいずれの大型食肉類とも異なった特異な風貌をしていただろう。

ちなみに、より一層イヌ科的な形態が色濃く、「ハーフドッグ」の通称を持つヘミキオン亜科の動物は混同されがちであるが、こちらは真正のクマ科に分類されている。

エピキオン属種 【ボーンクラッカードッグ】 Epicyon haydeni

イヌ科・ボロファグス亜科・エピキオン属は中期・中新世にアエルーロドンの一部から分岐 、進化したグループで、その後も北米にて700万年ほど前まで繁栄を続けた。エピキオン3種のうちでも本種は飛びぬけて大型であり、これまでに2体の化石骨格から推定された生前の体重は、それぞれ101.7 kg (224.2 lbs)と85.6 kg(188.7 lbs)であった。最大級では150kg超に達したとする推定もあり、かの「恐

狼」ダイアウルフをも凌ぎ、まさにイヌ科史上最大、最強と評される所以である。

Aelurodon aphobus, Osteoborus ricardoensis, Tephrocyon mortifer など多様なシノニムが知られるが、正式な学名は Epicyon haydeni(「エピサイオン」とは、ギリシャ語で"near dog"の意味)となる。

ボロファグスやエピキオン、アエルーロドンなど、ボロファグス亜科の多くは下顎第四小臼歯がハイエナのように高く巨大に発達しており、骨を噛み砕くことが可能だったろう(ボロファグス亜科のすべてが骨砕き型として適応していたわけではない)。イヌ科とハイエナ科は系統的には縁遠いのだが、生態的には食肉目の中で最も収斂した関係にあるといわれ、形態はよく似ている。事実、現生種でボロファグスの

頭骨のアナローグに当たるのは、ブチハイエナであると言われている。

シンセトセラス属種 【スリングショット】 Synthetoceras tricornatus

鼻先にアルファベットの「Y」の形をした長い角が生えた、ユニークな草食獣。英語で「パチンコ」を意味するスリングショットという俗称は、この角の形からきている。

エピキャメルス属種 【ハンプレスキャメル】 Aepicamelus major

大型だが細身で、コブのない古代のラクダ。

アメベロドン属種 【シャベルタスクゾウ】 Amebelodon sp.

ゴンフォテリウム科を代表する一種で、原始的なゾウの仲間。 同ファミリーには「シャベルタスカー」と通称される種類が複数あるが、いずれの場合も上顎と下顎の牙がともに大きく前方に突き出し、下顎はシャベルのような形をなしていた。

プレヒストリック・サファリ・サーヴィス

絵、文責

ⓒサーベル・パンサー

※次回から画材を変え(ると思い)ます!よろしくお願いします。

和名にしたら「骨喰み犬」ってとこですかね?

が良くないですね笑。本種自体の認知度が低いこ

ともあってか、和名を確認したことがないです。

種名に見られるhaydenとは恐らく発見者名でしょう

が、ヘイデンイヌとかヘイデンオオカミ(オオカミで

はないですが)とでもするほうが、受け入れられるか

もしれないですね。

積極的に狩りをしていたかどうかまでは不明ですよね?こんな巨大なイヌに集団で襲われたくないですね。

れも形成したであろう、非常に恐ろしい存在だったと

思います。

子孫のボロファグス属(オステオボロスという旧学名

(無効)の方がおなじみかも?しれません)では、ボ

ーンクラッキングにより適した歯型になっています

が、エピキオン属の体型は機敏そうなイヌ科そのもの

でした。ボーンクラッキング自体、スカヴェンジング

への適応も考えられますが、群れの中で効率的に獲物

を消費するための手段として捉えられるとすれば、群

れ形成があったことの示唆になるかもしれません。

エピキオン属はさらに、前脚の回内-回外運動性がイ

ヌ科の中では突出していたという学説もありますが、

「キリングバイト」の手段は持たず、'eat them

alive' が基本であることに違いはなかったでしょ

う。連中の捕食の様子は・・・想像したくないですね

ちなみにバルボウロフェリスって体格はゴツかったようですけど、体長はさほどでもないですよね?ヒョウ~ジャガー大といったところでしょうか?

いないです。

バルボウロフェリスは私の知る限り3~7種が知られて

いて、最も広く調べられているB.loveorum の上腕骨

幅のサンプル平均は、同アフリカライオンのものを超

えていました(Therrien)。B.loveorum より小型

(Therrienの下顎骨サンプルより)のB.morrisi の肩

高が、65cmほどとされます(Turner)。

最大種(B.fricki)の全身骨格はほとんど知られてい

ないみたいですが、そのフレームから(もしくは部分

からの推測から)、ほぼ例外なくライオン大だと表現

されます。

イラストのニムラヴィデスcatacopis(N. galiani と

もされる)も典型的にライオン大だと紹介される一種

(肩高1m)ですが、B.fricki は体重でずっと上回っ

ていたでしょう。

バルボウロフェリスは全長との比率で特別に大きな頭

骨を持っていたわけでもないでしょうが(ダーク系剣

歯猫ではむしろ、頭骨サイズは控えめであることが常

です)、最大種の下顎骨長はB.loveorumとの比較で

1.38倍上回り、スミロドン最大種、マカイロドゥス

giganteus、アフリカライオンのそれを超えていました。

Sorkin はB.loveorum の形態を評して、テレオセラス

やゴンフォテリウム科の仲間をも襲える、当時屈指

の「エイペックスプレデター」だとしています。最大

種の恐ろしさも、推して知るべしですね。

B.loveorum と Teleoceras fossiger の復元骨格

http://farm3.staticflickr.com/2490/3825133154_fc4ac819b4_b.jpg

ところで、J.Agusti のユーラシアファウナを扱った

非常に評価の高い著述の中で、バルボウロフェリスの

分布が欧州にまで及んでいたことが明記されているん

ですが(そして、拙メガファウナ記事でもそれに倣っ

た記述をしました…)、多くの研究で北米固有グルー

プのように紹介されていることも事実です。独立した

ファミリーに属するのか否かについてもかつて話題に

しましたけど、まだまだ調べるべきことの多いグルー

プだと、痛感します。

「The Big Cats and their fossil relatives」の肉食獣比較イラストでは、マカイロドゥスよりだいぶ小型に描かれていましたので、ヒョウくらいの大きさかと思っていました。

しかし強力なバルボウロフェリスでも、エピキオンの群れと対峙するのは骨が折れたでしょうね...

かの名著を手元に置かれているということで、相当に

通な方だとお見受けします^^

しばらく時間が空いてしまいました(すいません)

が、同じくアントンが手掛けた剣歯猫に関する新著

(英文)にて、バルボウロフェリス最大種

(B. fricki)の肩高は90cm前後と紹介されています。

同時に、体重は現生アフリカライオンに匹敵したろう

とありますが、バルボウロフェリスの特徴的な骨格に

90cm超の高さも加われば、それはあり得そうもない

(もっと重い)と思います。平均的な体重でいえば、

むしろスミロドンfatalisと重複するか、やや重たか

ったことでしょう。

近縁種のB.morrisiやB.loveorumを一回りも凌駕する

大物で、骨格の重厚さはネコ亜科・マカイロドゥス亜

科のいかなる種にも勝ります。

とはいえ、南米のスミロドン最大種に勝るとも劣らぬ

サイズだとするのは、過大な解釈だったようです。

同著ではまた、アナトリア産のバルボウロフェリス亜

科の一種を、形態の類似からバルボウロフェリス属に

含むべきとする見解も記されています。これが通れ

ば、バルボウロフェリス属の北米固有説は、覆りますね。