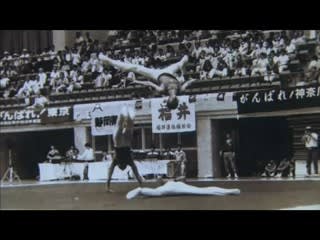

Athletes Memories-14 ( Gymnastics ? )

山口百恵 - 秋桜 (Momoe Yamaguchi - Cosmos)

こうして、また時代は繰り返し、違う味をもたらしてくれる。

いつ聴いても感動する曲です。

こうして、また時代は繰り返し、違う味をもたらしてくれる。

いつ聴いても感動する曲です。

加藤信治先生の偉業

新潟県立高田高卒業生 体操部OB 小林 日忠 著書

Ⅰ今までに見たことのないものを見た。高田高・体操部とそのOB、そして近隣の体操家(加藤門下生)による体操実演会の時のこと。小生は小学生、昭和26年頃。校庭の土の上に敷かれたマットと鉄棒、そこで展開するスピーディーな転回運動と鉄棒運動。ジリジリと照りつける太陽も何のその、パンに上半身裸の逞しい体。すごいこんなことが…。何か徒ならぬものを感じた。中学では加藤門下生の、これまた指導上手な野池先生に体操を初めて教わった。お陰様で中三の時、上越中学校体操大会で総合(マット、跳び箱、鉄棒、徒手=床)優勝できた。このこともあって高校でも器械体操を考えていた。さすがに天下の高高、器械体操6種目の立派な器具が揃ってい(先生の吊り輪の演技を見たことがある)。それらの器具を横目で見ながら基本運動、マット運動、夏のインターハイに向けた団体徒手などの練習が続けられた。短パンは汗で雑巾絞り、小水は茶色状態、日々にハードさを増した。入学後、僅かな期間で夏休み、新潟でのインターハイ、甚だ心許ない小生の演技だったのだが、チームの皆さんに助けられ全国優勝というものを体験した。その会場でそれ以降、常に2位の智頭農林高校をはじめとした他校の体操を垣間見た。動きの質が全く違うものであった。端的な例を挙げると、腕の円運動において、加藤先生の体操は、腕が体側の下を通るときはスピードが速くなり、上部に挙がるほど遅くなる、その時の掌は握るのでもなく、開くのでもなく、いわば自然に脱力した状態で行う。先生曰く、「物理的運動にかなった自然な動きであり、強弱とリズムの変化を生むのであり、弾む運動とも言う」。しかし他校の多くは、円運動が等速になっていて弾まず、掌は鉄棒を摑むように握っている。従って、動きは重くて、力んでいるかのようである。加藤式体操は、当時では例を見ない、革新的で斬新な体操であったのである。

【加藤式体操の斬新性】

その一、ウォーミングアップのこと駆け足(ジョギング)を行いながら様々な運動を行うのであるが、身体各部位の筋力や柔軟性とジャンプ力の向上を狙う種々の珍しい動作があり、同時に運動のリズムを養うものがインプットされているものであった。

近年、サッカーのウォームアップで「ブラジル体操」が行われている。良い成績を収めたブラジルチームが始め、普及したものだが、その普及ぶりを見るにつけ、価値の大きさが窺える。半世紀前の加藤先生のそれと酷似していて、先生の先進的な実践に今更ながら感服する。小林日忠(高10回)

- -

その二、肋木の様々な使い方多くの学校に設備されているものだが、有意義に利用されているのをあまり見ない。加藤式は、柔軟性、筋力、ジャンプ力を養う等々の要素を盛り込んだ多彩な利用法なのである。

その三、団体徒手体操

見たことも想像したこともないポーズや動き、そのリズムは、海外の書物より学び、それに先生独自の感性とイメージを織り込んだものと思える。先生の説明には「ニルス・ブックの体操から抜け出した表現体操の振動形式となり、振り付けに半年も要した」とある(『高高百年史』p.563「学校新聞17号」-加藤信治-の文章より)。

一方、板垣了平著の『体操論』(1990)には、「ニルス・ブック(Niels Bukh,1880-1950)のデンマーク体操を超えたルードルフ・ボーデ(Rudolf Bode,1881-1970)は、生理・解剖学的面を強調して体系づけられ、構成されて、それが次第に形式化されてしまった動きに対して人間を生命体・有機体としてとらえ、内面から生ずる運動の衝動を自然的・全身的にリズミカルな動きを表すことが体操の本質であることを強調して、1922年に『表現体操』として著し、更に、生命体としての身体運動の特質はリズムにありとして『リズム体操』を出版し、現在の新しい体操の基礎を築いた」とあり、その著『リズム体操』の中で振動運動、弾運動をタンバリンのリズムを使った運動技法を著している。高高の演技でも昭和30年まで団徒手で指揮者がタンバリンを使用している。先生が非凡にして天才であると言えるのは、これらの理論に生命を吹き込み、目に見えるように現出し、毎年進化させ、且つ全国に発信し、普及させ続けたところにある。それは、自然な動きの中で、上下左右の動き、リズミカルに弾む動き、静と動の変化、緊張と解緊をほどよく織り交ぜる等々、豊かな内容で充たされている構成であった。従って、演技者も観衆も心地よいものでもあった。その四、競技会での運動の構成-ソロからオーケストラ-「6人が1人になって動く一斉の美。個々の能力を最大限に発揮して、別個の動きでありながらリズムに統一されたオーケストラの迫力。6人が寄り合って作る空間の形成。演技面を活用しての七縦横の変化。優れた柔軟性と瞬発力は独創的な演技を生み出し、さらに難度の高い可能性を持ち、全体の調和をとりながら、息もつかせぬスターマインさらに倒立。転回運動。『陰陽の動静の理』は、リズムの本体であり、動

きの中に静寂を湛え、スピードによって不安定な姿勢に安定を保ち、制止の中にみなぎる活気が力を溜め、次の動きへの風雲急変の機をはらみ盤石の重みと風に舞う羽毛の軽さ。流れに漂う水草のしなやかさ。そうしたものが集団体操の要素なのである」

(『高高百年史』p.1197“高田高校体操部の歩み”-加藤信治-の文章より)

近年、新体操の演技に盛り込まれている内容は、半世紀前に恩師が主張し実践していたことだったのである。当時にあって、全国的にも例を見ない芸術的で先進的、まさに時代を画した体操であった。

加藤体操に魅せられ、器械体操との小生の葛藤は次第に棚上げとなり、団体徒手を3年間続けることになった。もとより放課後、思い切り体を動かし、マット運動で新しい技を身に付けていくこと自体が自己の変革でもあり、愉快なことであった。インターハイ3回、そのうち2回優勝、1回は小生のミスが響き準優勝。国体では3回とも優勝、昭和32年(高3)静岡国体で8連勝の幸運に浴した。史上の最高得点

95.20点であった。毎年、国体では、全チーム競技終了後直ちに優勝チームの実演を行うのが慣習であった。その際、驚いたことに、競技終了後の僅かの時間に、咄嗟に新しい種目を持ってきてオーケストラの構成替えをしたのである。かねてから先生の脳裏にあったものと思うが、先生が後に「第三の黄金時代」と称されたメンバー、まさに夢中の内に、この誇り高き高田高の演技を演じ切った。心ある審判員は驚いたであろう。先生の体操の理想は、限りなく高く、演技者の技量が高まれば、それに応じて如何ようにも創作が発展するものをお持ちなのだと感じた。体操の中に、“第一義”なるものを問い続けられていたのであろうか。加藤体操の構成、難度、振り付け(動き)、転回運動の技のさばきは、他校にない抜群のものである。従って生徒は、まずはミス無く、次には難度の高い技術と動きを磨き、そのイメージを現出する事を求められた。いわば加藤体操の再演芸術者として、元旦以外は毎日登校し、練習に打ち込まざるを得なかったのである。その五、縄跳び運動のこと雪深い冬季は、スキーと縄跳びが体育時のカリキュラムであった。この縄跳び運動もまた当時は全国的にも稀なもので、一般生徒にも課せられていた。体操部では、県内各地で行われる実演会(国体終了後、毎日曜日に派遣された)で団体徒手体操とマット運動、そして縄跳び運動の3種目が演技の定番だった。この運動により、遊び内に脚力が身に付いた。この脚力により、昭和26年~33年のインターハイ・マット運動(タンブリング)種目で毎年1~3人参加し、何回も優勝している(詳細・『全国高体連40年史』,1991)。後にリズム縄跳びと称され、多くの学校のカリキュラムの中に取り入れられていった。高高卒業生は、おそらく何処かでの縄跳びをやり、人々を驚かせたことであろう。かくも卓越した才能の恩師のこと、母校の大学(現、日本体育大学)からの教鞭の要請も度々、しかし時には豪雪のある上越のこと、ご家庭の跡継ぎ故に簡単には応じかねるものがあったやに伺った。また、世界の舞台で高高の団体徒手を発表する機会

も話題にのぼったこともあると伺っている。【加藤先生の趣味】先生の趣味は、囲碁、カメラ、読書、随

筆。嗜好品は、茶にたばこ。日々の練習も仕上げ時間になると、廊下に革靴のコツコツ音(小和田校長の靴の音も有名だが、それとは間合いが異なる)、片手にはお茶。囲碁の調子が今一だったのか、心なしかその時の指導は厳しく感じられた。折に触れ、生徒の技術や記念になる写真を戴いた。高シャッタースピード故に「宙返りもバッチリだ」と自負される自慢のカメラだった。当時の遠征時の列車は時間を要し、生徒は単語帳も飽きてトランプ開始。先生は黙々と読書、それは教育の原点と人間の生き方を問う石川達三著の『人間の壁』だった。その読書の長時間の集中振りに感服。遠征の度に何らかの書物を手にしておられた。また、溢れる感性をもとに湧き出る様々な随想を、その都度、書き留めておられたようである。

【部室のこと】

部室には、恩師直筆の幾つかの掲示があった。

★精力を浪費することなかれ

★九十九里を以て半ばとす

★九仞の功を一に欠く

技芸を修得しようとする者にとっての日々の生活の心構えについても諭された。「大事な時に失敗してはならない」、完璧、完全、絶対なるものを求めて指導された。その反映か、部員の中で“絶対”という表現が思わず出てしまうことに。部室はまた、厳しい練習の癒しの場でもあった。上下級生のコミュニケーションや勉強家から刺激を得たり、昼食や語り、議論の場でもあった。その上、木製のゲーム

器具まであって、これまた始まると止まらない等々、利用度の高いものであった。それにつけても、今、記念事業として母校で建設予定の“同好の士が集える場”が充実したものになることを願う次第である。

【戦後日本体操界に尽くした加藤先生】

高高体操は、実施者も、見ている者も退屈するものではなかった。多くの高校で自校体操があったのだが、容易にデンマーク体操の域を超えるものではなかった。戦前に運動器具が全く不足、昭和17年に加藤先生が高高に赴任された頃の戦中は徒手体操が中心、戦時に耐えうる身体作りの教材にされたとのこと。高高体操の起源ではなかろうか。加藤先生と体操部の足跡は、『高校百年史p.1189-1198に詳細がある。

『全国高体連40年史』(1991)によると、昭和23年の新制高校発足と同時に新潟県高体連の体操の部が発足、初代部長は小和田毅夫校長であり、委員長は加藤信治先生とある。

特集Ⅰ

両先生は、戦後日本体操界の黎明期から昭和32年までの長きに亘り、その任を全うされた。新潟県の体操は、各分野の総合で全国で常に上位の活躍を示した。また、高高体操部のOB でインターカレッジの器械体操部門で優勝チームの主要メンバーとして大活躍された方、それ以前にも、個人徒手体操(床運動)部門で優勝された方もおられた。県内外に多くの体操指導者を輩出し、新潟県出身の加藤沢男氏がオリンピックの個人総合で金メダルに輝くに及ぶ等の活躍も、先生の体操理論とトレーニング法も含めた長年の指導と普及のご努力を見るとき、無縁とは思えない。

【掛け替えのない恩師加藤先生】

演技には鬼のごとく厳しかった恩師も、今、共にお会いできたら、破顔の仏顔に違いないものをと。戦後間もない時期からご活躍の先輩の方々が企画運営をして下さっている恩師を偲ぶ会“信操会”が、今年で25回を数える。体操部のみならず、時にはオヤジ、カッサンとしても多くの生徒に親しまれ信頼されておられた。

先生は、昭和7年高田中学の卒業生、当然のことながら、中央にも聞こえ多かった大先輩でもある。一世を風靡した体操が、昨今の新体操の中に連綿と引き継がれている。このような大先輩でもある恩師に巡り合えたことは、小生にとって掛け替えのない財産に相違ないのである。

「体操を業とせし、吾が定め」

先生の辞世の句である。合掌

過去にこれだけの伝説をつくった体操新潟の男子新体操(団体徒手体操)の火がいつの日か消えてしまって、復活することができずにいる。

ましてや国体休止という年に新潟国体から少年男子新体操がなくなってしまったことは、悲しい出来事でした。。。。。

国士舘大学が数年前から新潟県で発表会を行っている。再び火を灯すことができるのか。

男子新体操部!? そんな部活ありましたっけ!?

新体操って女子がやるもんでしょ!?

いいえ、男子にもあります。

そうなんですか?

そうなんです!!

そもそも新体操の前身は『団体徒手体操』って言って、男女ともに60年以上歴史のあるスポーツなんです。

しかも、

男子新体操は日本発祥のスポーツなんです!

うちの男子新体操部ときたら

新体操って女子がやるもんでしょ!?

いいえ、男子にもあります。

そうなんですか?

そうなんです!!

そもそも新体操の前身は『団体徒手体操』って言って、男女ともに60年以上歴史のあるスポーツなんです。

しかも、

男子新体操は日本発祥のスポーツなんです!

うちの男子新体操部ときたら

全日本Jr公式練習・規定

全日本ジュニアはその昔・・・

規定演技と自由演技で競技する時代があった。

へー、へー、へー ↑

男子新体操のトリビア。

全日本ジュニアはその昔・・・

規定演技と自由演技で競技する時代があった。

へー、へー、へー ↑

男子新体操のトリビア。

国士舘82’団体

中京大82’団体

栄光への架橋(三段交差のできるまで)

ほのぼのファミリー笑顔が一番!

伝統の対決!! 国士舘大学対中京大学は、徒手の国士舘タンブリングの中京と言われていた時代がありました。

「伝説の同時蹴り交差」はすごすぎて、今の高校生には指導できません。 今では、もう見られなくなりましたね。

今では、もう見られなくなりましたね。

二人同時開脚宙返りの上をダイビング交差したり、三段で空中交差したりすごかったですね。

誰か、中京のアイオブザタイガーの曲をつかった団体の演技をyoutubeでアップしてくださいませんか? よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

大好きなんですよあの団体演技が。テレビでもリアルで見ました。

あのころは、毎年全日本の団体演技をテレビで放送してくれていたんですよね。

また、男子新体操がテレビでリアルに見られる時代がくることを期待しています。

中京大82’団体

栄光への架橋(三段交差のできるまで)

ほのぼのファミリー笑顔が一番!

伝統の対決!! 国士舘大学対中京大学は、徒手の国士舘タンブリングの中京と言われていた時代がありました。

「伝説の同時蹴り交差」はすごすぎて、今の高校生には指導できません。

今では、もう見られなくなりましたね。

今では、もう見られなくなりましたね。二人同時開脚宙返りの上をダイビング交差したり、三段で空中交差したりすごかったですね。

誰か、中京のアイオブザタイガーの曲をつかった団体の演技をyoutubeでアップしてくださいませんか?

よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

大好きなんですよあの団体演技が。テレビでもリアルで見ました。

あのころは、毎年全日本の団体演技をテレビで放送してくれていたんですよね。

また、男子新体操がテレビでリアルに見られる時代がくることを期待しています。

明治以降の体育の変遷

1878年(明治11年)10月24日、文部省直轄として体操伝習所の設立を見たのが、日本における体操教育のスタートとなります。

それまでの日本の教育には武道はあっても体操というものはありませんでした。

1876年(明治9年)、時の文部大輔田中不二麿が、アメリカボストン州のアマスト大学を視察した時、同大学学生の体操訓練と、その体育に及ぼす効果に痛く感動し、帰朝後文部省とも打合せて、日本の教育にも是非体操を実施すべきだと主張したので、身心鍛錬の立場から誰一人として異議を唱える者は居ませんでした。

そこで話はトントン拍子に進んで、その指導役としてやはりアマスト大学から招聘しようという事になり、文部省から正式に同大学に申込むと間もなく、明治11年6月には、同大学の卒業生ジョージ・リーランドが、遥々太平洋の彼方からやって来ます。

しかしせっかく良師を得ても適当な通訳が無かったので、田中不二麿の知人で当時仙台の英語学校に教鞭を執っていた坪井玄道という人を東京に呼び寄せ、専らリーランドの通訳として、10月24日には体操伝習所が設置され、25名の伝習生が養成されました。

1878年(明治11年)11月2日には、東京女子師範学校生徒に体操教育が実施されており、これが日本最初の学校体操でありました。

その翌年の4月2日から東京師範学校、即ち今の東京高等師範学校に実施されるに至り、教育界でも相当に重視されるようになったので、それから大学予備門、東京外国語学校でも体操教育を取入れるようになります。

当時の体操はアメリカ式というよりドイツのヤーンの流れを汲んだもので、徒手(としゅ)、亜鈴(あれい)、球竿(きゅうかん)、器械体操の種類で、年月を経ると共に次第に全国に拡がり益々盛んになりました。

その後リーランドの通訳官坪井玄道は、1902年(明治35年)にドイツの遊戯体操を学んで帰朝、川瀬元九郎はスウェーデンの体操を習得して帰ると両人ともその紹介に努め、従来のリーランド式体操も変わって漸く多角的になります。

引用

1http://meiji.sakanouenokumo.jp/blog/archives/2008/10/post_699.html

2http://www.osaka-c.ed.jp/hensenpdf/webcur/wc08taii/wc0801.pdf

3http://dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/bitstream/2297/5308/1/200509-NONAKA-Y.pdf

4http://74.125.153.132/search?q=cache:--fNBkhgKzcJ:sucra.saitama-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php%3Ffile_id%3D3094+%E5%85%B5%E5%BC%8F%E4%BD%93%E6%93%8D&cd=86&hl=ja&ct=clnk

5http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/exhibition/shintai-to-yugi/catalog.pdf

6http://www.kyoto-seika.ac.jp/event/kiyo/pdf-data/no23/kurisu.pdf

7http://www.sce-net.jp/pdf/k-4%20nihon4.pdf

8http://www.nuedu-db.on.arena.ne.jp/pdf/031/31-r-005.pdf

9http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/bitstream/harp/4269/1/kenkyukiyo0802171.pdf

10

http://www.vietwebdisk.com/repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/23642/1/acs053005.pdf

11http://ir.library.tohoku.ac.jp/re/bitstream/10097/14899/1/P2H010044.pdf

12http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/bitstream/10252/1855/1/RLA_72_157-212.pdf

13

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81000520.pdf

14http://near.nara-edu.ac.jp/bitstream/10105/721/1/01_%E6%A2%85%E6%9D%91_%E7%B4%80%E8%A6%81_2008.pdf

15http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AA11625039/BullGradSchEducHiroshimaUniv-Part3-EducHumanSci_57_11.pdf

16http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/bitstream/10297/1480/1/080411001.pdf

17http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/28820/1/82_P183-197.pdf

18http://www.nuedu-db.on.arena.ne.jp/pdf/029/29-r-008.pdf

19http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/38706/1/107_002.pdf

20http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/bitstream/10297/1480/1/080411001.pdf

21http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/15191/1/kyoyoJ25_01_06_t.pdf

22http://www.nuedu-db.on.arena.ne.jp/pdf/017/17-r-003.pdf

23http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/28927/1/93_P15-28.pdf

1878年(明治11年)10月24日、文部省直轄として体操伝習所の設立を見たのが、日本における体操教育のスタートとなります。

それまでの日本の教育には武道はあっても体操というものはありませんでした。

1876年(明治9年)、時の文部大輔田中不二麿が、アメリカボストン州のアマスト大学を視察した時、同大学学生の体操訓練と、その体育に及ぼす効果に痛く感動し、帰朝後文部省とも打合せて、日本の教育にも是非体操を実施すべきだと主張したので、身心鍛錬の立場から誰一人として異議を唱える者は居ませんでした。

そこで話はトントン拍子に進んで、その指導役としてやはりアマスト大学から招聘しようという事になり、文部省から正式に同大学に申込むと間もなく、明治11年6月には、同大学の卒業生ジョージ・リーランドが、遥々太平洋の彼方からやって来ます。

しかしせっかく良師を得ても適当な通訳が無かったので、田中不二麿の知人で当時仙台の英語学校に教鞭を執っていた坪井玄道という人を東京に呼び寄せ、専らリーランドの通訳として、10月24日には体操伝習所が設置され、25名の伝習生が養成されました。

1878年(明治11年)11月2日には、東京女子師範学校生徒に体操教育が実施されており、これが日本最初の学校体操でありました。

その翌年の4月2日から東京師範学校、即ち今の東京高等師範学校に実施されるに至り、教育界でも相当に重視されるようになったので、それから大学予備門、東京外国語学校でも体操教育を取入れるようになります。

当時の体操はアメリカ式というよりドイツのヤーンの流れを汲んだもので、徒手(としゅ)、亜鈴(あれい)、球竿(きゅうかん)、器械体操の種類で、年月を経ると共に次第に全国に拡がり益々盛んになりました。

その後リーランドの通訳官坪井玄道は、1902年(明治35年)にドイツの遊戯体操を学んで帰朝、川瀬元九郎はスウェーデンの体操を習得して帰ると両人ともその紹介に努め、従来のリーランド式体操も変わって漸く多角的になります。

引用

1http://meiji.sakanouenokumo.jp/blog/archives/2008/10/post_699.html

2http://www.osaka-c.ed.jp/hensenpdf/webcur/wc08taii/wc0801.pdf

3http://dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/bitstream/2297/5308/1/200509-NONAKA-Y.pdf

4http://74.125.153.132/search?q=cache:--fNBkhgKzcJ:sucra.saitama-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php%3Ffile_id%3D3094+%E5%85%B5%E5%BC%8F%E4%BD%93%E6%93%8D&cd=86&hl=ja&ct=clnk

5http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/exhibition/shintai-to-yugi/catalog.pdf

6http://www.kyoto-seika.ac.jp/event/kiyo/pdf-data/no23/kurisu.pdf

7http://www.sce-net.jp/pdf/k-4%20nihon4.pdf

8http://www.nuedu-db.on.arena.ne.jp/pdf/031/31-r-005.pdf

9http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/bitstream/harp/4269/1/kenkyukiyo0802171.pdf

10

http://www.vietwebdisk.com/repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/23642/1/acs053005.pdf

11http://ir.library.tohoku.ac.jp/re/bitstream/10097/14899/1/P2H010044.pdf

12http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/bitstream/10252/1855/1/RLA_72_157-212.pdf

13

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81000520.pdf

14http://near.nara-edu.ac.jp/bitstream/10105/721/1/01_%E6%A2%85%E6%9D%91_%E7%B4%80%E8%A6%81_2008.pdf

15http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AA11625039/BullGradSchEducHiroshimaUniv-Part3-EducHumanSci_57_11.pdf

16http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/bitstream/10297/1480/1/080411001.pdf

17http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/28820/1/82_P183-197.pdf

18http://www.nuedu-db.on.arena.ne.jp/pdf/029/29-r-008.pdf

19http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/38706/1/107_002.pdf

20http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/bitstream/10297/1480/1/080411001.pdf

21http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/15191/1/kyoyoJ25_01_06_t.pdf

22http://www.nuedu-db.on.arena.ne.jp/pdf/017/17-r-003.pdf

23http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/28927/1/93_P15-28.pdf

新潟高田高校 の団体徒手体操の指導者 加藤信治先生

P16-20

昭和22年開催、第2回国体より、国体優勝8連覇時代あり。

体操水脈

http://hmda.fc2web.com/taiso-hiroba/34/34p01.htm

P16-20

昭和22年開催、第2回国体より、国体優勝8連覇時代あり。

体操水脈

http://hmda.fc2web.com/taiso-hiroba/34/34p01.htm

2009年国体休止の年、全国男子新体操団体選手権が行われた。

歴史に残る大会になるでしょう。

お疲れ様でした。

2009 全国団体選手権男子新体操 静岡大会

umagappa さんの yotube より 動画が見られます。

結果

テルミン さんの ブログ より

ありがとうございます

歴史に残る大会になるでしょう。

お疲れ様でした。

2009 全国団体選手権男子新体操 静岡大会

umagappa さんの yotube より 動画が見られます。

結果

テルミン さんの ブログ より

ありがとうございます