コラールの成り立ちシリーズはヨハネ受難曲(バッハ)をもネタとしているのだが、ここのところカンタータの話ばかりでヨハネをさぼっているうちに麹味噌合唱団(仮称)の本番が目前に迫ってきた(注:さぼっているのはコラールの成り立ちの執筆であって、合唱の練習はさぼってない)。やばい(「すごい」の意味ではない。本来の「やばい」の意味である)。ネジを巻かなくては。というわけで、今回はヨハネ受難曲の第14,28,32曲である。これらは、同じ賛美歌(コラール)を原曲とする。

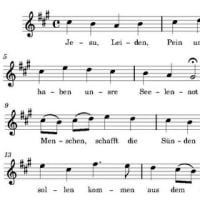

今回は趣向を変えて、先に原曲を紹介しよう。それは、パウル・シュトックマン(注1)の34節から成る賛美歌「Jesu Leiden, Pein und Tod」である(以下、「本件賛美歌」という)。こういう曲である(ヨハネ受難曲の第14曲のソプラノパートに第1節をあてはめた)。出だしの階名(移動ド)は「ミレドレミファソ」である。

これがどのようにヨハネ受難曲の中で使われているか。まずは第14曲。「ペテロの否認」とそれを悔いて絶叫するアリアの後に歌われるコラール。詩は本件賛美歌の第10節。その冒頭部分がコレ。「ミレドレミファソ」と歌っている。

続いて第28曲。十字架に架けられたイエスが母達のことを弟子に託した後に歌われるコラール。詩は本件賛美歌の第20節。その冒頭部分がコレ。

調は第14曲と同じだが、ソプラノのコラール旋律に微妙に臨時記号がついてるし、下三声の和声付けは全然異なる。

そして第32曲は、イエスが息を引き取った直後のバスのソロ(アリア)だが、その背後で合唱が途切れ途切れに本件賛美歌の第34節(最終節)を歌う。その冒頭部分がコレ。まずバスのソロが出て、それにコラールがかぶさるカタチである。

毎度書いていることだが、誰々の賛美歌と言った場合「誰々」は詩人であるから、シュトックマンは作詞者である。内容が受難詩だから、受難曲の原曲に相応しい。では、メロディー(ミレドレミファソ)の作曲者は誰か?多くの場合、まず詩があって、それに作曲者が曲を付けたり、他のメロディーをあてはめたりするのだが、本件賛美歌のメロディーは当初から指定されていて、それは、メルヒオール・ヴルピウス(注2)が「Jesu Kreuz, Leiden und Pein」という賛美歌のために作曲したメロディーである。この賛美歌はもともとチェコ語であり、それをペトルス・ヘルベルト(注3)がドイツ語に翻訳したものである(その賛美歌にヴルピウスが付けたメロディーを、シュトックマンが自身の賛美歌のメロディーに指定したというわけである)。なお、本件賛美歌(Jesu Leiden,Pein und Tod)は「イエスは十字架に」と訳されているが歌詞に「Kreuz(十字架)」は出てこないから意訳であるのに対し、元チェコ語の「Jesu Kreuz」はまさに「イエスは十字架に」である。

バッハは、本件賛美歌の第33節(Jesu,deine Passion……)を二曲のカンタータに使っている。BWV159にはそのまま終曲コラールとしているし、人気曲のBWV182「Himmelkönig sei willkommen(天の王、ようこそ)」の第7曲は、本件賛美歌のメロディーを使ってパッヘルベル様式(メロディーの追いかけっこ)に仕立てている。その冒頭部分がコレである。

そうそう!「イェーズー、ダイネー、パースィーオーン」と歌ったっけ。下三声が追いかけっこをする上でソプラノが長く伸ばしたコラール旋律を歌うのである。ミレドレミファソ(階名)は、もろ本件賛美歌のメロディーである。因みに、これは終曲の一つ前の曲。終曲はいつものようなコラールではなく、三拍子の軽やかな曲である。バッハの初期作品だから、様式がライプチヒ時代の作品群(最近のカンタータの会のお題曲)とは異なる。そして、第1曲のゆーっくりな付点音符は、

エルサレムに入城するイエス(=天の王)を乗せたロバの足取りを表している。このあと快活なテンポになって「ヒンメルケーニヒ……」と歌い始めるのである。うん、たしかにいい曲だ。上記の通りこのカンタータはバッハの初期作品だから、カンタータの会ではずっと前に歌ってしまっている。何年か経って全部歌い終わって始めに戻ったらまた歌えるかもしれない。思わず、支流の話でもりあがったが、そんなわけで当分BWV182を歌う機会はないだろうから、ここでやっつけておくのもよきことである。

今回のまとめ図は次のとおりである。

今回は、一度に三つのコラールをやっつけた。麹味噌合唱団の本番が近くて焦ったが、ヨハネ受難曲の残りのコラールは4曲である。間に合いそうである(兎のように競走の途中で居眠りをしない限り)。

注1:Paul or Paulus Stockmann(1603.1.3~1636.9.6)

注2:Melchior Vulpius(本名:Melchior Fuchs。1570頃~1615.8.7)

注3:Petrus Herbert (1530(ウィキペディア英語版は1533とする)~1571.10.1)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます