幸手の小旅のうち、前回は桜にフォーカスした記事を書いたので、今回は、小旅の主目的である権現堂川の成り立ちのお話である。

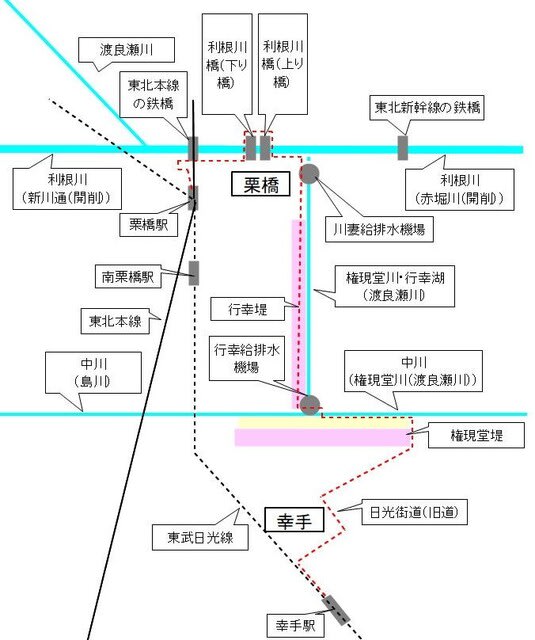

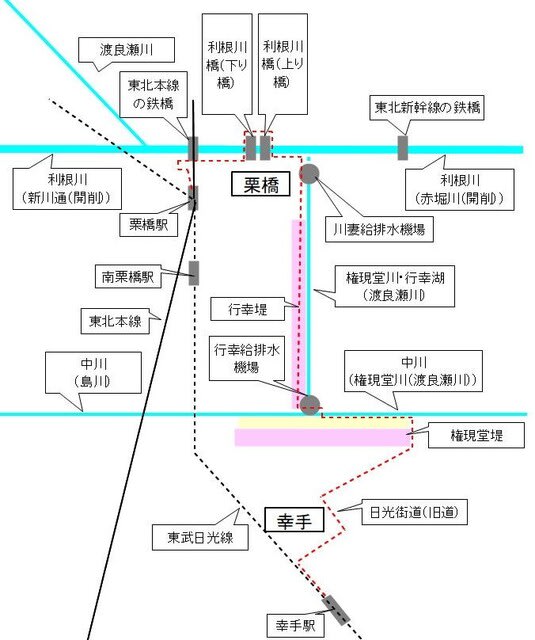

あらためて、権現堂川についてであるが、栗橋辺りで利根川から分流し、権現堂堤辺りで中川に合流する5キロ超の水流なのだが、かつては東京湾に注いでいた渡良瀬川の本流であり、現在の中川が南に向きを変える辺りまでを含めて権現堂川と呼ばれていた(南に向きを変えた後の中川は庄内川と呼ばれ、その先は現在の中川と異なり現在の江戸川(当時の太日川)に通じていた)。その後、江戸時代の利根川東遷事業により、まず新川通が開削されて利根川が渡良瀬川とつながると渡良瀬川は利根川の支流となり権現堂川は利根川の本流となった。さらに、赤堀川が開削されて利根川が銚子方面に流れる常陸川とつながると、利根川からの分流口が閉じられて権現堂川はいったん廃川となり、調整池となって水は残った。だから、今でも権現堂川という昔の名前が使われてはいるが、正式名称は権現堂調整池である。それでも、現在は、利根川とは川妻給排水機場からの樋管(地中の管)でつながっているし、中川とは行幸給排水機場でつながっていて、この二つの給排水機場で水の出入りを調整しているとのことである(幸手市HP)。ってことは水流があるわけだ。それでも正式には「川」ではないのだろうか。

下図の赤点線が、今回の踏破ルートである。川をなるべく直角に交差させた下図は位置の先後左右を明らかにすることに主眼を置いたものであり、実際の角度、縮尺とはほど遠いことをお断りしておく。

上記の通り、かつては権現堂川合流後の中川の一部(東西流)も権現堂川であったが、現在の権現堂川は、中川に合流するまでの南北流の名称である。その権現堂川を全部踏破しよう、その前に権現堂堤下(桜堤の下)の中川を歩き、権現堂川を踏破した後は利根川の土手を渡良瀬川の合流地点まで歩こう、というのが今回のプランである。

では、順を追って振り返るとする。

前回書いた通り、今回は権現堂堤の東端から現場に入ったわけだが、桜並木の下を歩こうと思ったら堤を上ることになる。

堤は高い所にあるから上るのである。私は、そうした見物客を横目に堤を上らずして中川の岸に出た。

中川のこの辺りだって、権現堂川合流後の東西流だから、今では素朴な風情であるが、かつては利根川本流であった。

ここからしばらく堤下の菜の花畑の脇を歩き、行幸橋を渡って中川の対岸に渡る。対岸から見た権現堂堤の様子がコレである。

すると、目の前に行幸給排水機場が現れた。

手前が中川で、給排水機場の向こうが権現堂川(行幸湖)である。その「給排水機場の向こう」はこんな感じである。

モーレツに広い。まあ調整池だから奥行きはないのだろう、とこの時点では思っている。給排水機場を出た所に川(池)の名称を彫った碑があった。

正式名称の「権現堂調整池」と通称の「行幸湖」が並んでいる。「行幸湖」は「みゆきこ」と読むことがわかる。由来は明治天皇の行幸とのこと。

というわけで、ここからは権現堂川の右岸(二つ前の写真の左側)を北に向かって延々と歩く(昨日の朝にアップしたBWV78についてのブログに「たゆみない歩み」と書いたが、まさにそれである)。驚いたのは、行けども行けども右側に見える水流の幅が小さくならないこと。

「いったん廃川になった」「正式名称は調整池」とかの話から、水がたっぷりあるのは給排水機場の辺りだけで、すぐに小さな水溜まりになるものとばかり思っていたが大間違い。この辺りにおける比較なら中川よりずっと大河である。川(池)の中には噴水もあるし、

カモもいる。

まあ、カモは現在の古隅田川(東京)のような水溜まりにもいるから大きさの証明にはならないが。人出のあったこの堤もしばらくすると人影が絶えた、と前回書いたが、川幅は変わらない。さすが、かつて利根川の本流だっただけのことはある。

対岸は茨城県五霞市である。こちら側は埼玉県久喜市である。

ようやく、終点の川妻給排水機場の辺りに来て、川幅が狭まった。

それでも、水流は途絶えてはおらず、利根川とは樋管(地下の管)でつながっている。給排水機場の裏の公園(権現堂調整池公園)内に、樋管の位置を示す標識があった。

さて、利根川はもうすぐそこ。この公園を抜けると利根川土手に上がる階段が現れた。

これを上ると利根川が一望できる。

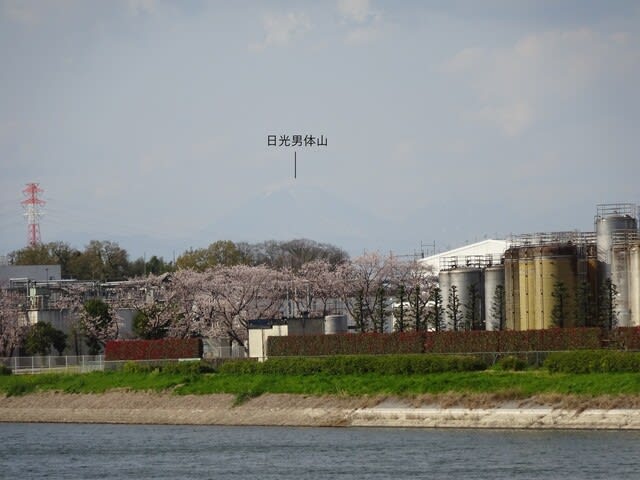

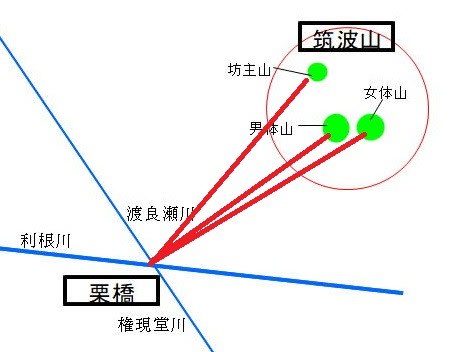

遠くに見えるのは筑波山だが、詳しくは「山の話」で。右手(下流方面)に東北新幹線の鉄橋がある。

この車列をカメラにおさめた後、土手を上流方面に移動。すると、利根川橋が現れた。この辺りの地名は栗橋(埼玉県久喜市)。すなわち、この場所こそが、日光詣でをする徳川将軍の社参の列が、利根川に船を並べてその上に板を敷き、橋代わりにして利根川を渡った場所である。橋をかけなかったのは防衛上の配慮だという。そのことに思いを馳せ、少し橋を渡ってみた。この橋は、上り橋と下り橋が別々になっていて、行き掛かり上、上り橋の歩道を少し進んだ。橋の途中から下流を見るとなるほど大河である。

さきほどの新幹線の鉄橋が遠くに見える(この間もだいぶ歩いた証左である)。その手前の右側に権現堂川の分流地点がある。利根川のその先の河道は開削した赤堀川である。この開削によって利根川が銚子方面に流れる常陸川とつながったのである。

そして上流側に見える流れのうち左側は、

赤堀川開削の前に開削した新川通である。この開削によって利根川が渡良瀬川とつながったのである。右側がその渡良瀬川である。

正直に言うと、怖いったらありゃしない。利根川を土手から見るのは大好きだが橋を渡るのは苦手である(故火野正平さんも、チャリで橋を渡るのを嫌がっておられた)。早々に橋の袂に引き返そうと思ったら悲劇が起きた。橋の袂に戻って一般道に出ようと思ったらずっと歩いてきた道を引き返さなければならないらしい。それをせずに一般道に出ようと思ったら、この上り橋を下りきって(車の向きとは逆)、いったん向こう岸(茨城県古河市)に渡ったあと(想像するだに怖い)、下り橋を上らなければならないらしい(想像するだに怖い×2)。なるべく下を見ずに往復してなんとか栗橋側の一般道(土手)に戻ってきた。

残されたミッションはあと一つ。渡良瀬川との合流点を見ること。土手をもう少し上流に行くと、そのポイントが見えてきた。

手前の左右の流れが利根川であり(開削によって切り拓かれた部分=新川通)、奥から来る流れが渡良瀬川である。渡良瀬川は、新川通の開削前は、ここから現在の利根川の流れを少しなぞって権現堂川の流路に入り、東京湾に注いでいたのである。この日に見た利根川は、江戸幕府の利根川東遷事業の前は利根川として存在しなかったというワケである。

これで今回の目標はすべてクリアー。日没まであとわずかの時点であった。栗原駅から乗車し帰路につく。踏破エリアは駅で言うと3駅間強だったが所要時間はしめて4時間。肉体的には苦行の域である。この小旅では、いくつかの名山を拝んだが、その話は回を改めて「山の話シリーズ」でする所存である。