【これまでのおさらい】利根川のほとりで生を受けた葛西用水路は、途中から古利根川と水路を共用したが古利根堰で袂を分かち、逆川と水路を共用し、新方川と元荒川をくぐってから逆川とも袂を分かち、独立して一路東京都足立区を目指して南下したのであった。

【垳川に合流】埼玉県内で南下を続けた葛西用水は、いよいよ東京都に突入する直前まで来た。正面にあるのは埼玉県と東京都の境を東西に流れる垳川である。

合流を垳川の側から見たのが次の写真。手前で左右に流れる垳川に右奥から侵入する流れが葛西用水路である。

葛西用水路は、他の河川にぶちあたるとその川底の下をくぐって通り抜けてきたが、垳川に対しては直接水を交えている。垳川は、大昔は綾瀬川の本流で中川に注いでいたが、現在では綾瀬川からも中川からも締め切られているから、交叉する葛西用水からもっぱら水の供給を受けている。

【葛西用水親水水路】垳川を横切らんとする葛西用水路の進行方向先にあるのが葛西第一水門。

この水門を通って葛西用水は南下すると思いきや、この水門は常時閉鎖されている。地図上では葛西用水路は続いているが、水の連絡はなく、この先は、葛西用水親水水路として、足立区民の憩いの場となっている。すなわち、用水としての使命はここまでである。だから、水門の南側に水はあることはあるが、

もはや水溜まりである。いっとき、古利根川と流れを共にしていたときはあそこまで大河であった水流がここまで落ちぶれるとは。人生もはかないが、川の生涯もはかない。

それでも、しばらく南下すると、いくぶん川幅が広くなり、親水水路らしくなる。

そのうち、おなじみの「潜る孔」が現れた。

今回潜るのは花畑運河である。

花畑運河は、垳川と同様、綾瀬川と中川を結ぶ水流である。上流から断ち切られた葛西用水親水水路は、この花畑運河から水の供給を受けている。

花畑運河をもぐった先は、暗渠と開渠が交互するが、開渠の部分は親水水路としての整備がよくなされていて、春は桜並木が見事だし、今の時期は紅葉がきれいである。

途中で、環七をくぐった後も、なお親水水路が続く。

なお、環七の手前までは、葛西用水親水水路に並行する通りが「葛西用水桜通り」であったが、環七を過ぎてからは、葛西用水桜通りは葛西用水親水水路の一本西側の道である。

葛西用水親水水路をさらに進むと右手に池が現れた。

東和親水公園である。ここにはカメがいるという噂だったが、池を占拠してたのはサギとカモだった。

さらに進むと(この間、ずっと南下してきている)、すっかりお馴染みになった「潜る孔」が現れ、水路は暗渠となった。

すると、巨大な水車(亀有大水車)が現れた。

傍らにポンプがあったから、これで汲み上げた水で回るのだろうか。この時期、水はなく、水車もただのオブジェであった。

さらに進むと、とうとう古隅田川との合流地点に到達した。

標識があるが、葛西用水親水水路は暗渠のままだし、古隅田川もここら辺は暗渠なので、合流は人の目の及ばない地下でひっそりとなされている。

昔は、葛西用水路は、ここから曳舟川となって、お花茶屋辺りまで南進した後、綾瀬川と合流するまで南西に流れていたのだが、現在、曳舟川は埋め立てられて消滅している。だから、葛西用水路はここが終点である。亀有大水車前の手前で暗渠になる直前に見た陽の光が、葛西用水路が見た最後の陽の光となったわけである。だが、曳舟川の跡は、道だったり公園になったりしていてその名を残している。ここから古隅田川をたどる考えもあったが、今回は、葛西用水路の旅なので、曳舟川の名残をたどることにする。

【曳舟川親水公園】曳舟川が変身した道(曳舟川親水公園緑道部)を進むと、JR線のガードが現れた。

そうか、ここは曳舟川だったのか。すぐ近くが亀有駅である(昔は「亀無」だったそうである)。ガードをくぐって更に進む。

すると、道路の中央が公園ぽくなってきた。

曳舟川が公園に変身したもので、その名も曳舟川親水公園という。そう、この公園は道路(曳舟川親水公園通り)の上下車線の間にあって、曳舟川親水公園通りと運命を共にするながーい公園なのである。水路っぽい所もあるが、水があったとしてもそれは人工的に流された循環水である。この時期、ほとんどの箇所で水は涸れていた。

公園内に、鳥とそれを見上げる人の像が現れた。

この鳥は白鳥だそうだ。この辺りには白鳥がいたそうだ。だから、この辺りの地名は「白鳥」なのだとガテンがいった。

すると、京成本線のお花茶屋駅横の踏切が現れた。

ここを渡ってもなお道路内の細い公園が続く。紅葉の時期真っ盛りである。

【綾瀬川に到達】四ツ木近くでようやく公園が途切れると、もう綾瀬川がすぐである。

とうとう四ツ木小橋に到着。綾瀬川にかかる橋である。正面にスカイツリーが見える。

葛西用水路は、その昔、ここで綾瀬川に合流して終点だった。途中から名残りのみを追うことになった葛西用水路をたどる旅もここでおしまいである。綾瀬川の上流をのぞむとなかなか立派である。

この向こう側に綾瀬川と並行して流れる荒川はもっともっと立派である。架かる橋も「小」がとれて四ツ木橋である。

今回の踏破図がこれ。

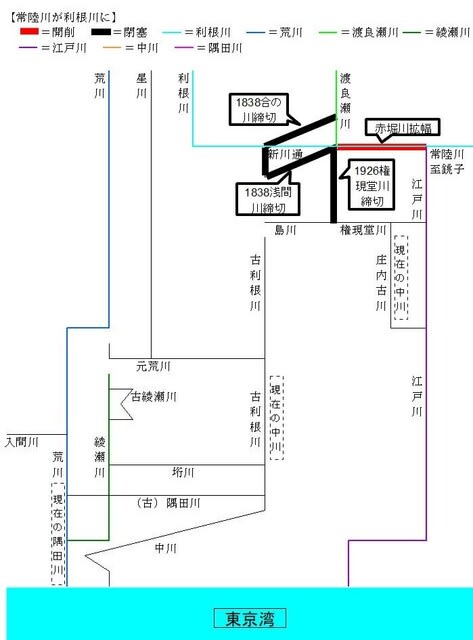

三回に分けてレポートした葛西用水路の全ルート図がコレである。

図の最上部は栃木県と埼玉県の県境であり、下部は東京都足立区を超えて葛飾区に入っている。取材に要した日数は3日。よく歩いたものである。暇人と人は言う。その通りである。