こないだ江戸川を渡るべく千代田線(常磐線)に乗っていて、いつもは北向きの車窓から中川と江戸川ばかりに注目していたのだが、ふと南側に目を移すと夕焼けに照らされた富士山が見事であった。ググって見ると、亀有駅の綾瀬よりのホームの端は、はたして富士山が見える場所として有名であった。なので、このたびは富士山の写真を撮るために乗車券を購入し(JRに貢献し)亀有に向かう。

なるほど、ここは良い場所である。

山上の雲はよいアクセントだが、山体にかかる雲は退散してほしかった。

私の他に、もう一人カメラをかかえた人がいた。だが、御茶ノ水の聖橋からJRと地下鉄の立体交差を見んとして集まる人数に到底かなわないのは郊外だからだろうか。

この日、山を撮るためにポチったおニューのコンデジ(光学で20倍までズームにできる)の初出勤である。マニアは一眼レフだとかなんだとかで重装備をするしょうだが、私ごときはコンデジで十分である。なお、私にとってはおニューであるが、中古で買ったから個体としてはおニューではない。

以前は、近場に大きなビルがあって富士山はそのビル越しに見ていたようだが、そのビルがなくなってよりよく見えるようになったらしい。ビルが建って見えづらくなるのが常だが(荒川を渡る千代田線の車窓からの富士山も大昔はもっと楽に見られた)、ビルがなくなって見やすくなるのは希有なことである。

ときたま鳥の群れがバァーっとはばたくのだがムクドリだろうか?ムクドリはウチの近所の電線にも大挙して止まっている。

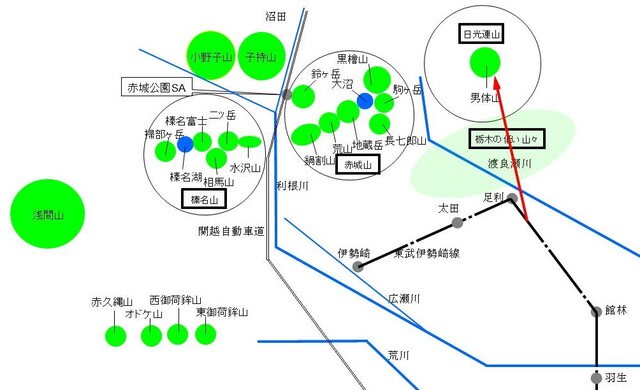

富士山の左端にちょこっと写ってるのが蛭ヶ岳(丹沢)、右端が大室山である。へー!この位置からだと大室山は富士山の右に見えるのか。拝島駅からだと富士山の左側にある。

すなわち、こういう位置関係である。

冒頭の写真に戻るが、この季節、空がもっとも赤いのは(太陽が沈むのは)もっと左(南)である。だんだん季節が暖かくなるごとに太陽が沈む位置が右(北)にずれてくるから、そのうち、富士山と夕陽のコラボが見られるのではないか、と期待しているワタクシである。そういう季節になったら、また乗車券を買ってJRに貢献しようと考えている。

なお、「亀有」という土地は、昔は「亀無」と呼ばれていたという。「ない」より「ある」方が良い、ということだろうか。