このブログについて

『はぎおの「ツボ」note』は、ドラマ・エンタメ系の感想、旅行記etc. 自由気ままな「日記」です! 内容はかなり偏ってますが (^-^; お気軽に楽しんでください♪

いま関心があるのは「昔の時代劇・刑事ドラマ・サスペンス」「お芝居(宝塚中心)」「神社・仏閣」かな (^.^)

※なお、コメント等については、承認後の掲載とさせていただきますので、ご了承ください。

ご報告するまでもないのですが

ブログ更新を、少しお休みしたいと思います。

書きたいことはたくさんあるのですが、落ち着いて書く時間がなかったり、イマイチ体調不良だったり。

何でしょう。天候不良、気温差も原因なのかな?

今一つ、集中力ややる気にかける。。。

Instagramなど、ほかのところでは何かしらアップするかもしれないけど・・・それもわからないな

いつになるかわかりませんが、また再開した折には、ご覧いただけたら嬉しいです。

それでは、しばらくお休みなさい。

)、その分、いろいろと楽しませていただいております。

)、その分、いろいろと楽しませていただいております。

」

」また突然の訃報。

最後に、脚本家の小山内美江子さん。

)

)5月も終盤ですね。

GWが、遠い過去の記憶…

交通系カードを何枚か持っているのですが、残高が今一つわからず。

かざせばわかるスマホアプリも入れてみましたが、今一つ。

で、ふと、iPhoneで一括管理できて、改札でもかざすだけでOKと知り(遅っ )、また電車に乗る機会があったので、試しにチャレンジ。

)、また電車に乗る機会があったので、試しにチャレンジ。

「令和」の時代に合うような形で、なおかつ原作にもリスペクトを寄せるような作品作り、とのことをインタビュー記事や、ご覧になった方の感想などから感じ取れることができました。

鈴木さんのインスタからも「シティハンター愛」が感じ取れました。

この映画関連のPR動画のBGMが40年前!のアニメのサントラ。

センス、チョイスが良いですねぇ。

わたくし、サントラを持ってるもので 懐かしい!

懐かしい!

当時としては、結構シャレたサウンドでした。「アニメの曲」というより、いわゆる80年代の「シティポップ」。どの曲も、今聞いても、古さを感じないくらいカッコ良いです。

かつて地上波で、同じ原作者、北条司さんの「エンジェルハート」を見ました。

「シティハンター」の後日談?的ストーリーで、主人公は同じく冴羽獠。そして、他のキャラもほとんど出演。

その時の主演は、上川隆也さん。彼も相当な「アニメオタク」。作品、獠への思い入れが相当で、この作品も結構な完成度でした。

が、如何せん、本編ではなかったことが残念。

両作品を見比べてみたい。。。。

と、ここまで書きましたが、結局、見ることができないんです。

Netflixでの配信なので。

記念日、大事にされてる方も多いと思いますが、私、いや、我が家はほぼ忘れてる、というか、通り過ぎていく。

そういうところ、本当に無頓着。

後から、「そういえばそうだった」という感じ。

覚えてるのは誕生日くらいかな。

誕生日すら「通過点」に過ぎない、という状態

今さら「お祝い」という年でもないし。

パートナーや子どもがいれば、また考え方も違うのかもしれないけど。

いや、世代的なものもあるかもしれないけど、家系的にそういう感じなので、もしいたとしても変わらないかな?

誕生日よりも忘れないようにしたいのは、「母の日」「父の日」でしょうか。

そう、今日は母の日ですね。

恥ずかしながら、今でも迷惑・心配をかけっぱなしなので、せめてこの日くらいは。

とはいえ、外食するわけでもないし(みんな好きじゃないし)、自分が手料理をふるまうわけでもありません。(だって苦手なんだもん)

毎年、花をプレゼント。

長い間、鉢植えの生花を贈っていましたが、時期が終わった後の管理が難しいので、最近はプリザーブドフラワーを中心としたアレンジメントにしています。これならインテリアにもなるし、何より華やかかな?

今年は、これにしてみました。お店のHP

少しでも喜んでもらえると嬉しいな、と思いつつプレゼントを選んでいます。

少しでも喜んでもらえると嬉しいな、と思いつつプレゼントを選んでいます。あっという間に終わりましたね、GW。

最終日は雨となりましたが、割と爽やかな晴天が多く、気持ちよい休日となりました。

皆さんはいかがお過ごしでしたか?

我が家は昨年、コロナも収束しつつあったこともあり、5月はドライブを満喫

今年は、友人とランチに行っただけで(それも楽しかったけど)、それ以外は全くの無計画。

どこも人が多そうだし、今年はどこも行かないかな?と思ってたのですが・・・

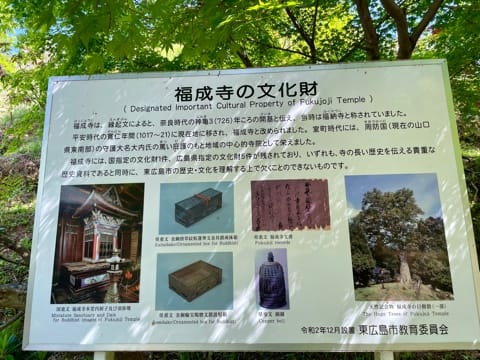

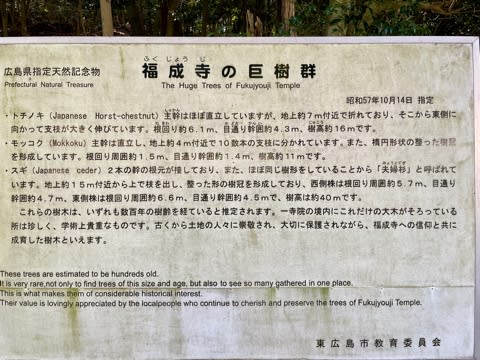

地元のニュースを見ていたら、この時期敷地内にシャクナゲが満開というお寺が紹介されてました。

県内とはいえ、初めて聞く場所でしたが、天気もよさそうだし、思い立って翌日に行ってみることにしました。

いつもこんな感じの無計画です

ニュースをサラッと見ただけなので、場所もよくわからず、検索した住所をナビに入れ、早朝出発。

途中、高速に乗るコースを案内され、戸惑いつつ、途中のSAで休憩しようと思ってインターへ。

思ったよりも空いていたし、到着時間も適度だったので、予定通りSAへ入ってみると・・・停めるところがない!

まだ朝の7時台ですよ!

恐るべしGW

休憩は取り止め、また高速へ。

順調に走って、ジャンクションからバイパスへ。

全く初めての道なので、不安と緊張でいっぱいになりながら、ナビ通り走って、走って、山道も走って・・・ようやく到着。

結構山の上にのぼってきました。