昼と夜の長さが同じになる春分の日。日本では3月に「春分の日」という祝日があり 、自然に感謝し春の訪れを祝う日のようです。そして、長い間冬眠していた(冬の間ずっと眠っている)動物たちが動き始め、今、人々は新たな意欲に満ちています。春分の日、春分の日とは何なのか、またその意味をご存じない方もいらっしゃるかもしれません 。そこで今回は 春分の日について詳しく解説していきます。

春分の日の意味

春分の日は、1948年に制定された国民の祝日で、「自然や生き物に感謝する日」とされています。この日は春の到来を告げる日とされており、この日から気温はさらに暖かくなります。祝日に定められる前は「春季皇霊祭」と呼ばれる国民の祝日であり、この日は天皇が宮殿内で先祖の御霊を祭る儀式を執り行っていました。 , 春分の日と秋分の日が年に2回行われます。

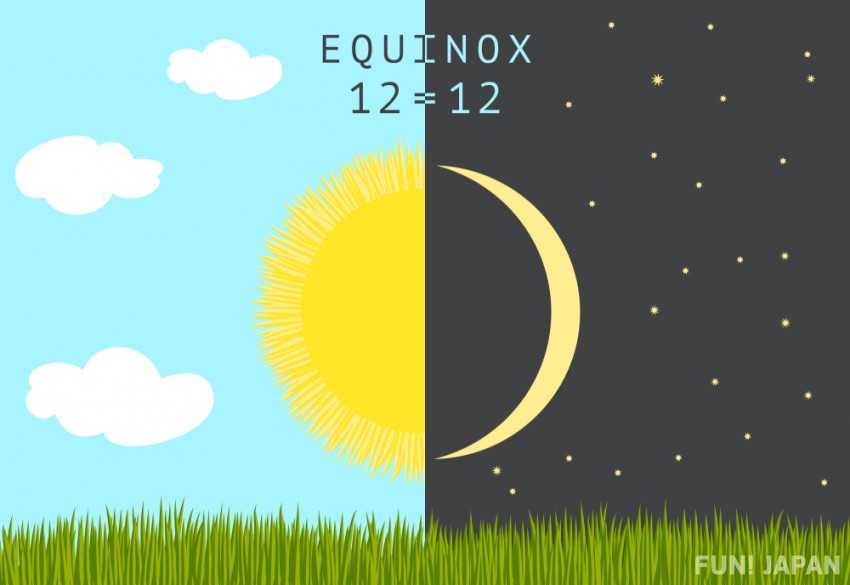

天文学的には、「太陽が春分点(太陽が天球上の赤道を南から北に横切る瞬間の交点)に到達するため、昼と夜の長さが同じになる」と言えます。したがって、春分の日は毎年3月20日から3月21日へと変わります。毎年2月1日、国立天文台が作成した冊子「暦年表」に基づいて、次の春分の日が閣議決定されます。

春分の日にお墓参りをしよう

この春分の日の一週間を「春彼岸・春彼岸・春分週間」といいます。これは、秋分を中日として秋至があることから、春分・秋分とも呼ばれます。 「彼岸」とは、もともと仏教用語で「煩悩に満ちた世界から解放された悟りの世界」を意味し、簡単に言うと「祖先の霊が宿る世界」のことです。通常、この春分の週に「墓への巡礼」に行きます。

秋分の日・秋分の日との違い

春分と秋分の2回あるように、秋分の日も祝日に定められています。春分の日は長い夜が短くなり始める境目で、秋分の日は逆に夜が長くなり始める境目です。

春分の日はぼた餅を楽しもう

ぼた餅は春分の日の代表的な食べ物の一つです。「おはぎ」という食べ物もあり、ぼた餅に形は似ていますが、実はどちらも名前が違うだけで、季節に合わせた同じ食べ物です。春分の日は、春に咲く牡丹の花を象徴しているので「ぼたもち」と呼ばれ、秋分の日はおはぎと呼ばれます。/ 秋分の日 は、遅いので/春分の日、数が多いからです。秋に咲く花「おはぎ」。材料の一つである小豆には魔除けの効果があるとされ、魔除けの意味を込めたお供え物として使われます。

春の訪れを感じる春分の日・春分の日。ぜひ、日本を訪れる機会があれば、自然や季節の変化を肌で感じてみてください!ケーキもぜひ味わってみてくださいね!