二、死に筋をどう処理するかで、利益が決まる

商品のライフ・サイクルは、人生と違って『楽ありゃ苦もある』とか、『七転び八起き』は、100%あり得ないことを前提に考えて、売れ筋商品が在庫切れを起こして、顧客に迷惑(目当ての商品が無いのでがっかりする・代替品を買ってしまう)をかけたら、その商品は、死に筋商品に一本調子で転化し始める。

そうすると、補充発注した商品が入荷して、陳列した時には衰退期にかかり、次第に死に筋になり不良在庫となってしまう。後は、なし崩し的に値下げをするしかなく、それでも売れなければ、見切り処分する。店舗で、値下げ処理を行うと、

① 顧客は、一度値下げした商品は売れない商品だから、もっと安くなると思い、見切り処分まで待つ

② 売り場は、値下げ商品で埋まり、他の売れ筋も目立たなくなり、売れなくなる

③ 値下げ、見切り処分の為の諸作業(伝票起票、値札の付替、POP等)

④ 在庫金利はもとより、利益を圧迫する

という結果になり、店舗の業績は悪くなり、店員のモラルも落ちてくる。

そこで、死に筋商品を如何に減らすかが、利益面への貢献に繋がり、その原因を見ると、いくつかの傾向に分かれる。

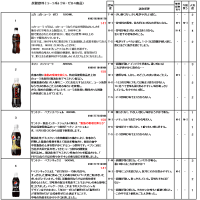

① その商品が、顧客ニーズに合っているのかどうか、余り検討せずに、原価が安いとか仕入先からの情報(他店で売れているから)等で仕入れてしまう

② 発注数量を常に過大にしてしまい、その為、売れ残りが多くなり、商品の殆どが鮮度を落とす

③ 衣料関係では、シーズンの末期(食品の場合、賞味期限に近づいた商品)

④ 陳列場所(訴求の仕方)が悪い

等であり、要約すると、『顧客ニーズに対応していない(ギャップ)』のである。そこで、顧客が欲しい商品を、欲しい時に、欲しい量だけ陳列するのが理想だが、完璧に実現するには『神様』でも難しい。

しかし、少しずつでも『死に筋』を減らしていかないと、業績は悪化の一途を辿ることになるので、減らす努力をしていかなければならない。

『死に筋』を減らす努力を何年も続けてきた企業のみ、見ても分かる通り、業績が安定している。

死に筋を減らせば、不良在庫が減り、適正在庫となる(鮮度の良い商品が増え、売上げが増す要因になる)。次に、廃棄ロス、値下げロスを減らせば、適正利益が確保できる。

では、死に筋を少しでも減らすには、

① 死に筋商品、一品、一品の原因を調べる

② 原因の中で日々、店舗で打てる対策を実行(発注、陳列、販売、値下げ)

③ 売れ行きの変化(下降)を早期に掴む(値下げ・処分)

等であり、特に値下げの問題は、商品特性別に考慮する必要があるし、利益管理との兼ね合いも考慮する必要がある。

例えば、衣料品の場合には、他のチェーン店が値下げをしていない時期に、シーズンの中盤(まだ、シーズン中に着られる期間が、ある程度残っている時)で、値下げする方法もある。

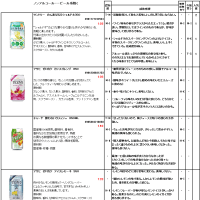

食品の場合も同じで、賞味期限の3分の1を切った時期に値下げする。また、生鮮食品の場合は、閉店1時間前(夕食時間が始まる頃)に一斉に値下げをして、売り切ってしまうか、或いは、一切値下げせずに、売れ残り商品を全て廃棄処分にしてしまう等、鮮度価値と利益管理との兼ね合いで、政策的にどうするかを決定する。

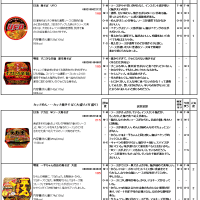

特に食品の場合は、死に筋商品の属性分析(素材、添加物、量、価格等)を行い、同様に、売れ筋商品の属性分析、顧客の傾向分析も行う。

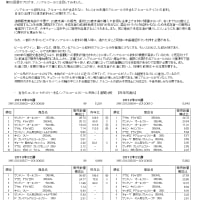

意外と、今まで気が付かなかった、顧客ニーズとのギャップが見つかる可能性がある。何よりも、店舗にPOSシステムが導入され、単品データが蓄積されているにも拘わらず、殆どの店舗で、活用されていない事が多く、もったいない話である。

参考までに、最近では、M社が開発したパソコン(WINDOWS-NT)のハード・ソフト一体型のデータ・ウェア・ハウス機能を兼ね備えた、手軽な単品データ分析ツールも発売されているので、検討してみる価値はある。

死筋商品が多くある店のイメージは、語らなくても不振店と言うことが雰囲気で分る為、来店しても、何も買わずに帰るお客様が多いし、1度ならまだしも数度にわたるとお客様の方からお店を避けるようになり、顧客同士の井戸端会議(口コミ)の恐ろしさがジワッと効いてくる。

商品のライフ・サイクルは、人生と違って『楽ありゃ苦もある』とか、『七転び八起き』は、100%あり得ないことを前提に考えて、売れ筋商品が在庫切れを起こして、顧客に迷惑(目当ての商品が無いのでがっかりする・代替品を買ってしまう)をかけたら、その商品は、死に筋商品に一本調子で転化し始める。

そうすると、補充発注した商品が入荷して、陳列した時には衰退期にかかり、次第に死に筋になり不良在庫となってしまう。後は、なし崩し的に値下げをするしかなく、それでも売れなければ、見切り処分する。店舗で、値下げ処理を行うと、

① 顧客は、一度値下げした商品は売れない商品だから、もっと安くなると思い、見切り処分まで待つ

② 売り場は、値下げ商品で埋まり、他の売れ筋も目立たなくなり、売れなくなる

③ 値下げ、見切り処分の為の諸作業(伝票起票、値札の付替、POP等)

④ 在庫金利はもとより、利益を圧迫する

という結果になり、店舗の業績は悪くなり、店員のモラルも落ちてくる。

そこで、死に筋商品を如何に減らすかが、利益面への貢献に繋がり、その原因を見ると、いくつかの傾向に分かれる。

① その商品が、顧客ニーズに合っているのかどうか、余り検討せずに、原価が安いとか仕入先からの情報(他店で売れているから)等で仕入れてしまう

② 発注数量を常に過大にしてしまい、その為、売れ残りが多くなり、商品の殆どが鮮度を落とす

③ 衣料関係では、シーズンの末期(食品の場合、賞味期限に近づいた商品)

④ 陳列場所(訴求の仕方)が悪い

等であり、要約すると、『顧客ニーズに対応していない(ギャップ)』のである。そこで、顧客が欲しい商品を、欲しい時に、欲しい量だけ陳列するのが理想だが、完璧に実現するには『神様』でも難しい。

しかし、少しずつでも『死に筋』を減らしていかないと、業績は悪化の一途を辿ることになるので、減らす努力をしていかなければならない。

『死に筋』を減らす努力を何年も続けてきた企業のみ、見ても分かる通り、業績が安定している。

死に筋を減らせば、不良在庫が減り、適正在庫となる(鮮度の良い商品が増え、売上げが増す要因になる)。次に、廃棄ロス、値下げロスを減らせば、適正利益が確保できる。

では、死に筋を少しでも減らすには、

① 死に筋商品、一品、一品の原因を調べる

② 原因の中で日々、店舗で打てる対策を実行(発注、陳列、販売、値下げ)

③ 売れ行きの変化(下降)を早期に掴む(値下げ・処分)

等であり、特に値下げの問題は、商品特性別に考慮する必要があるし、利益管理との兼ね合いも考慮する必要がある。

例えば、衣料品の場合には、他のチェーン店が値下げをしていない時期に、シーズンの中盤(まだ、シーズン中に着られる期間が、ある程度残っている時)で、値下げする方法もある。

食品の場合も同じで、賞味期限の3分の1を切った時期に値下げする。また、生鮮食品の場合は、閉店1時間前(夕食時間が始まる頃)に一斉に値下げをして、売り切ってしまうか、或いは、一切値下げせずに、売れ残り商品を全て廃棄処分にしてしまう等、鮮度価値と利益管理との兼ね合いで、政策的にどうするかを決定する。

特に食品の場合は、死に筋商品の属性分析(素材、添加物、量、価格等)を行い、同様に、売れ筋商品の属性分析、顧客の傾向分析も行う。

意外と、今まで気が付かなかった、顧客ニーズとのギャップが見つかる可能性がある。何よりも、店舗にPOSシステムが導入され、単品データが蓄積されているにも拘わらず、殆どの店舗で、活用されていない事が多く、もったいない話である。

参考までに、最近では、M社が開発したパソコン(WINDOWS-NT)のハード・ソフト一体型のデータ・ウェア・ハウス機能を兼ね備えた、手軽な単品データ分析ツールも発売されているので、検討してみる価値はある。

死筋商品が多くある店のイメージは、語らなくても不振店と言うことが雰囲気で分る為、来店しても、何も買わずに帰るお客様が多いし、1度ならまだしも数度にわたるとお客様の方からお店を避けるようになり、顧客同士の井戸端会議(口コミ)の恐ろしさがジワッと効いてくる。