チャーター機が来るまでに三日の間があった。それまで何もすることはない。島民との語らいも夜にならなければ望めなかった。ローリーの提案でピクニックに行くことになった。大の大人が三人でピクニックもなかったが、ウッドラーク島には知らない処がたくさんあった。好奇心もあった。銅山の管理事務所とは反対側の島の東南の方向に15キロほど行くのだそうだ。我々がこれから行くコースはほぼ平坦で、サイクロンの被害はそれほど受けていない筈だとローリーは推察した。島を熟知している彼の事だから、間違いはないだろう。念のためだと云って、ローリーは荷台にチェーンソウとスコップを積み込んだ。エイミーがサンドウィッチとパイナップル・ジュース、それにココナッツ・ジュースを沢山持たしてくれた。

ピクニックに行く前に、コンテナーの状況が気になると、ローリーは点検に立ち寄った。

目的地にはあっという間に着いた感じだった。森を抜け、明るくなったと感じたら、そこは砂浜の上にまで木が生い茂っている海岸であった。

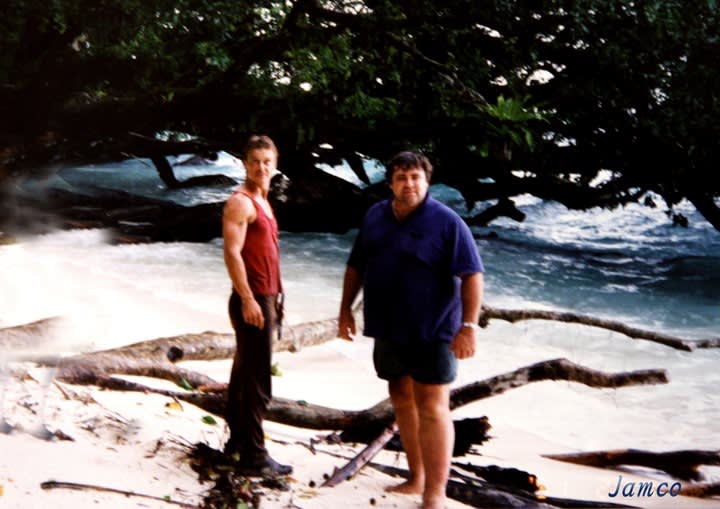

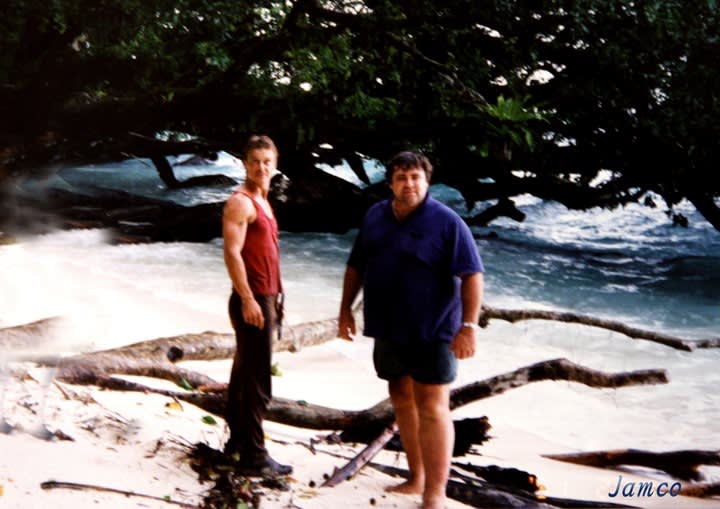

ローリーとクリスは子供に返ったように、木と岩が合体して出来上がったようなところに登って行った。

それほど高い場所ではないが、二人は満足していた。

南に面した海。此処は遠浅で、シーズンになると手で巨大なハマグリが掬えると云っていた。貝殻ごと焚火の上で焼くのだそうだ。塩水を多量に含んだ貝は、それだけで例えようもない旨さになるそうだ。そのハマグリだと云う貝殻が落ちていた。30センチと20センチほどあり、貝殻が何枚も重なっており。バームクーヘンのようになって波を打っていた。厚みは5センチほどもあった。どう見ても私の知っているハマグリには見えなかった。確かめてみると、確かに「Clam」と云った。間違いなくハマグリの事だ。貝殻があまりにも美しいので、持って帰ってきた。暫く自宅の庭に置いておいたが、是非にと請われて友人にあげてしまった。

此のピクニックで見たのはハマグリだけではなかった。一本の巨大な木が、他の木に巻かれていた。巨大な木に抱きつくように、網目のタイツのように巻いていた。どうすればこのような木が育つのか私には分らないが、森に木が密集していることに原因があるのではなかろうかと想像した。

出発の朝、エイミーや子供達だけではなく、毎夜顔を合わせていた島民も別れを惜しんで見送りに来てくれた。皆に別れを告げ、東の飛行場に向けて出発した。車の中では私もクリスも無口になっていた。別れに感傷的になっていたのであろう。

10分も走ったころ、道路に荷物を抱えた40才ぐらいのご婦人が立っていた。ローリーは黙って車を停めた。クリスが後ろの席のドアーを開けると、ちょっと目で挨拶して乗り込んできた。更に10分ほど走ると、20代と思われる男とその父親ほどの年齢の男が道路に立っていた。彼等の後ろには人がやっと歩けるほどの道があった。やはりローリーは黙って車を停めた。荷台に荷物を放り入れると、二人の男は荷台に乗り込んだ。今朝我々がこの道を通るのを、彼等は知っていたのだ。クリスは「この島にもブッシュフォンがあることが証明されましたね」と私の肩をたたいて喜んでいた。飛行場の手前で、一人の男と、二人のご婦人が待っていた。クリスは黙って荷台に移り、後ろの席をご婦人たちに譲った。「この人たちは全員がポートモレスビーに行きたがっています。チャーター機にどうか一緒に乗せてあげて下さい。料金は払えません。アンフェアー(不平等)かもしれませんが、彼等の収入を考えてあげて下さい。クリスも分ってくれます」とローリーは神妙な口ぶりで云った。

飛行場には大勢の島民が集まっていた。私がこの島に到着したときと同じようなお祭り騒ぎだった。地面は乾いていたので、着陸には問題ないだろうと、一応は安心した。黙って草の上に座ってチャーター機を待つしかなかった。風があって、涼しかったが、徐々に太陽の熱が上がってきた。見物の島民に促されて、ヤシの根元に移動した。ローリーとは顔見知りらしい。その島民が我々に二つに割ったヤシの実を持ってきてくれた。それにはヤシの葉で作ったスプーンまで添えられていた。ココナッツ・ジュースを飲み、添えられたスプーンで柔かいココナッツをすくって食べた。実に美味しかった。何の代償も求めない彼等の親切心に感謝した。

見物客が騒ぎ出した。ローリーがチャーター機が来たようだと云った。だいぶ経ってから飛行機の音がかすかに聞こえ、私にも小さな機影が見えるようになった。見えたと思ったら、すぐに着陸態勢を取った飛行機が目の前に迫って来た。この島に来た時に乗った飛行機に比べ、かなり大きかった。これなら、ウッドラーク島のお客とクリスに私、総員8人が乗ってもまだゆとりがありそうだ。

ローリーとの別れは慌ただしく簡単であった。エンジンの音の中で、「是非、また来てください!」と云うのが聞こえた。機内には既に乗り込んだ島民が神妙な顔をして座っていた。彼等は後ろの席に陣取り、前の席を私とクリスのために空けておいてくれた。

途中かなり揺れたためか、最初は無口だった島民たちは機体が水平になり、安定した飛行に移ると急に陽気におしゃべりをしだした。全員が初めて飛行機に乗ったらしい。言葉が旨く通じない所は手真似を交えて話した。クリスは私が死んだ蛾にたじろぎ、蝶に追われて逃げたと大げさに話すと、全員が笑い転げた。ポートモレスビーにはあっという間に着いた。

空港に着き、チャーター料の清算を済ますと、クリスとは別のタクシーを拾った。クリスとはトラベロッジ・ホテルのロビーで落ち合うことにして、便乗の皆さんを手分けして行きたい場所まで送って行った。

ホテルの部屋に入ると、直ぐにテレビをつけた。タクシーの中で聞いたニュースの続きが気になったのである。第一次湾岸戦争はアメリカ軍が1991年1月17日にイラクに空爆を行った事で始まったと記憶している。此の事は知っていたが、それ以降の事はよく知らなかった。ウッドラーク島では世界の全てのニュースから完全に遮断されていた。テレビをつけて真っ先に飛び込んできたCNNニュースは「カーペット・ボンビング(絨毯爆撃)」の音声と爆撃機から大量の爆弾が落とされているシーンだった。

この戦争に日本は直接参加しなかったが、アメリカに云われ1兆2千億円も拠出させられた。此のことに積極的に動いたのが当時の橋本大蔵大臣だったと聞いている。この拠出金のうち、被害にあったクエートに入ったのは6億3千万円。残りの殆どである1兆790億円がアメリカの手に入った。その上、クルド人難民支援と説明のあった700億円の追加援助まで行い、そのうちの695億円がアメリカの手に渡ってしまった。

これを機に、アメリカの景気はよくなり、それとは逆に、日本の不景気は今でも続いている。アメリカは日本の金で古い武器の在庫処分をし、新しい武器を生産した。これが好景気の起爆剤になっているのでないだろうか。確実な原因は知らない。而し、このような現象が続いているのは確かである。

クリスの航空券は一年のオープン・チケット(発券日から一年間、希望の日時に利用可能の航空券)だったので、問題はなかったが、私のは安いペックス・チケット(PEX、日時指定の航空券であり、他にも種々の制約がある)であった。期限切れのために、そのチケットは使えず、新たに買い直さなければならなかった。帰りの片道の航空券に、私が最初に買った往復航空券とそれほど変わらぬ料金を支払った。安物買いの銭失いとはよく云ったものだ。エアー・ニューギニアでは気の毒がって、ラバウルへの往復航空券を使えるようにしてくれると云ったが、私としては期限切れになった帰りの航空券を使わせて貰いたかった。

スーツケースを預けるとき、私の荷物が規定より6キロオーバーしているので、その分の料金を払えと云われた。傍で聞いていたクリスが係員に、「その分を俺がトラベラーズ・チェックで払う。支払先にアンタの名前を記入する。その名前でいいな」と云って彼のネームプレートを指差した。彼は嫌な顔をして、「通れ」と手で合図した。結局一銭も払わなかった。クリスは私に親指を立て、勝利を祝った。

オーストラリアのメルボルン行も、香港行きも出発まではかなり時間の余裕があったので、クリスと最後の楽しい食事をした。

パプアニューギニア編は今回で終了致します。「TDY,Temporary Duty編」は2013年の9月から始め、今日に至っております。長い間のご購読を感謝申上げます。多くの方々からもっと続けろとのお声を頂いておりますが、ネタ切れでこれ以上続けられません。他のアジア諸国、オセニア、南北アメリカ、そしてヨーロッパの国々は大勢の皆様がご旅行なさっています。秘境を主題とした「TDY,Temporary Duty編」とはかけ離れております。

次回からは、「折々の写真&雑感」のタイトルでしばらく続ける所存です。URLは同じです。是非引き続きのご購読を賜るようお願い申し上げます。

ピクニックに行く前に、コンテナーの状況が気になると、ローリーは点検に立ち寄った。

目的地にはあっという間に着いた感じだった。森を抜け、明るくなったと感じたら、そこは砂浜の上にまで木が生い茂っている海岸であった。

ローリーとクリスは子供に返ったように、木と岩が合体して出来上がったようなところに登って行った。

それほど高い場所ではないが、二人は満足していた。

南に面した海。此処は遠浅で、シーズンになると手で巨大なハマグリが掬えると云っていた。貝殻ごと焚火の上で焼くのだそうだ。塩水を多量に含んだ貝は、それだけで例えようもない旨さになるそうだ。そのハマグリだと云う貝殻が落ちていた。30センチと20センチほどあり、貝殻が何枚も重なっており。バームクーヘンのようになって波を打っていた。厚みは5センチほどもあった。どう見ても私の知っているハマグリには見えなかった。確かめてみると、確かに「Clam」と云った。間違いなくハマグリの事だ。貝殻があまりにも美しいので、持って帰ってきた。暫く自宅の庭に置いておいたが、是非にと請われて友人にあげてしまった。

此のピクニックで見たのはハマグリだけではなかった。一本の巨大な木が、他の木に巻かれていた。巨大な木に抱きつくように、網目のタイツのように巻いていた。どうすればこのような木が育つのか私には分らないが、森に木が密集していることに原因があるのではなかろうかと想像した。

出発の朝、エイミーや子供達だけではなく、毎夜顔を合わせていた島民も別れを惜しんで見送りに来てくれた。皆に別れを告げ、東の飛行場に向けて出発した。車の中では私もクリスも無口になっていた。別れに感傷的になっていたのであろう。

10分も走ったころ、道路に荷物を抱えた40才ぐらいのご婦人が立っていた。ローリーは黙って車を停めた。クリスが後ろの席のドアーを開けると、ちょっと目で挨拶して乗り込んできた。更に10分ほど走ると、20代と思われる男とその父親ほどの年齢の男が道路に立っていた。彼等の後ろには人がやっと歩けるほどの道があった。やはりローリーは黙って車を停めた。荷台に荷物を放り入れると、二人の男は荷台に乗り込んだ。今朝我々がこの道を通るのを、彼等は知っていたのだ。クリスは「この島にもブッシュフォンがあることが証明されましたね」と私の肩をたたいて喜んでいた。飛行場の手前で、一人の男と、二人のご婦人が待っていた。クリスは黙って荷台に移り、後ろの席をご婦人たちに譲った。「この人たちは全員がポートモレスビーに行きたがっています。チャーター機にどうか一緒に乗せてあげて下さい。料金は払えません。アンフェアー(不平等)かもしれませんが、彼等の収入を考えてあげて下さい。クリスも分ってくれます」とローリーは神妙な口ぶりで云った。

飛行場には大勢の島民が集まっていた。私がこの島に到着したときと同じようなお祭り騒ぎだった。地面は乾いていたので、着陸には問題ないだろうと、一応は安心した。黙って草の上に座ってチャーター機を待つしかなかった。風があって、涼しかったが、徐々に太陽の熱が上がってきた。見物の島民に促されて、ヤシの根元に移動した。ローリーとは顔見知りらしい。その島民が我々に二つに割ったヤシの実を持ってきてくれた。それにはヤシの葉で作ったスプーンまで添えられていた。ココナッツ・ジュースを飲み、添えられたスプーンで柔かいココナッツをすくって食べた。実に美味しかった。何の代償も求めない彼等の親切心に感謝した。

見物客が騒ぎ出した。ローリーがチャーター機が来たようだと云った。だいぶ経ってから飛行機の音がかすかに聞こえ、私にも小さな機影が見えるようになった。見えたと思ったら、すぐに着陸態勢を取った飛行機が目の前に迫って来た。この島に来た時に乗った飛行機に比べ、かなり大きかった。これなら、ウッドラーク島のお客とクリスに私、総員8人が乗ってもまだゆとりがありそうだ。

ローリーとの別れは慌ただしく簡単であった。エンジンの音の中で、「是非、また来てください!」と云うのが聞こえた。機内には既に乗り込んだ島民が神妙な顔をして座っていた。彼等は後ろの席に陣取り、前の席を私とクリスのために空けておいてくれた。

途中かなり揺れたためか、最初は無口だった島民たちは機体が水平になり、安定した飛行に移ると急に陽気におしゃべりをしだした。全員が初めて飛行機に乗ったらしい。言葉が旨く通じない所は手真似を交えて話した。クリスは私が死んだ蛾にたじろぎ、蝶に追われて逃げたと大げさに話すと、全員が笑い転げた。ポートモレスビーにはあっという間に着いた。

空港に着き、チャーター料の清算を済ますと、クリスとは別のタクシーを拾った。クリスとはトラベロッジ・ホテルのロビーで落ち合うことにして、便乗の皆さんを手分けして行きたい場所まで送って行った。

ホテルの部屋に入ると、直ぐにテレビをつけた。タクシーの中で聞いたニュースの続きが気になったのである。第一次湾岸戦争はアメリカ軍が1991年1月17日にイラクに空爆を行った事で始まったと記憶している。此の事は知っていたが、それ以降の事はよく知らなかった。ウッドラーク島では世界の全てのニュースから完全に遮断されていた。テレビをつけて真っ先に飛び込んできたCNNニュースは「カーペット・ボンビング(絨毯爆撃)」の音声と爆撃機から大量の爆弾が落とされているシーンだった。

この戦争に日本は直接参加しなかったが、アメリカに云われ1兆2千億円も拠出させられた。此のことに積極的に動いたのが当時の橋本大蔵大臣だったと聞いている。この拠出金のうち、被害にあったクエートに入ったのは6億3千万円。残りの殆どである1兆790億円がアメリカの手に入った。その上、クルド人難民支援と説明のあった700億円の追加援助まで行い、そのうちの695億円がアメリカの手に渡ってしまった。

これを機に、アメリカの景気はよくなり、それとは逆に、日本の不景気は今でも続いている。アメリカは日本の金で古い武器の在庫処分をし、新しい武器を生産した。これが好景気の起爆剤になっているのでないだろうか。確実な原因は知らない。而し、このような現象が続いているのは確かである。

クリスの航空券は一年のオープン・チケット(発券日から一年間、希望の日時に利用可能の航空券)だったので、問題はなかったが、私のは安いペックス・チケット(PEX、日時指定の航空券であり、他にも種々の制約がある)であった。期限切れのために、そのチケットは使えず、新たに買い直さなければならなかった。帰りの片道の航空券に、私が最初に買った往復航空券とそれほど変わらぬ料金を支払った。安物買いの銭失いとはよく云ったものだ。エアー・ニューギニアでは気の毒がって、ラバウルへの往復航空券を使えるようにしてくれると云ったが、私としては期限切れになった帰りの航空券を使わせて貰いたかった。

スーツケースを預けるとき、私の荷物が規定より6キロオーバーしているので、その分の料金を払えと云われた。傍で聞いていたクリスが係員に、「その分を俺がトラベラーズ・チェックで払う。支払先にアンタの名前を記入する。その名前でいいな」と云って彼のネームプレートを指差した。彼は嫌な顔をして、「通れ」と手で合図した。結局一銭も払わなかった。クリスは私に親指を立て、勝利を祝った。

オーストラリアのメルボルン行も、香港行きも出発まではかなり時間の余裕があったので、クリスと最後の楽しい食事をした。

パプアニューギニア編は今回で終了致します。「TDY,Temporary Duty編」は2013年の9月から始め、今日に至っております。長い間のご購読を感謝申上げます。多くの方々からもっと続けろとのお声を頂いておりますが、ネタ切れでこれ以上続けられません。他のアジア諸国、オセニア、南北アメリカ、そしてヨーロッパの国々は大勢の皆様がご旅行なさっています。秘境を主題とした「TDY,Temporary Duty編」とはかけ離れております。

次回からは、「折々の写真&雑感」のタイトルでしばらく続ける所存です。URLは同じです。是非引き続きのご購読を賜るようお願い申し上げます。