ビワの花が咲き始めています。チョット目には、咲いたのかどうかは分かりづらいのですが、よく見れば小さな白い花が、見つけられます。 花を見るとが出来るのは、裏門から入って初めての曲がり角の左手にあります。

ビワは初冬に花が咲くため寒害を受けやすいのか、咲く花数からすると果実は随分少ないように思えます。園では摘果や袋がけはしないので、果実が小さくて少ないのは当たり前ですね。何よりも、ビワの果実は寒さに弱いので、栽培の北限は千葉県となっているのでしょう。そういえば東北や北海道出身の人からは枇杷の花は見たことがないと聞いたのを思い出します。 ビワの葉については、「赤ちゃんの汗も」 http://goo.gl/1NuEPg でも触れましたが、昔から民間薬として利用されてきました。

よく知られている利用法としては“ビワ葉湯”です。江戸時代には夏には暑気払いとして“琵琶葉湯売り”が売り歩いていたそうです。ビワ葉湯には、肉桂(にっけい)、霍香(かっこう)、莪述(がじゅつ)、呉茱萸(ごしゅゆ)、木香(もっこう)、甘草(かんぞう)の7品目を同量混ぜ合わせて、煎じて作ったものだそうです。

この中で生薬名を霍香(かっこう)というと、カワミドリ Agastache rugose を思い浮かべるのですが、霍香と呼ばれるのにもう一つあるので、どちらなのか迷います、もう一つは学名 Pogostemon cabli のパチュリです。調べてみるとお線香で有名な日本香堂さんのHPに、こちらは‘薫香としての利用されている’とあったので“琵琶葉湯”につかわれていたのは在来種のカワミドリと分かりました。このカワミドリは園に植栽していますので開花時期に、花や香りを是非体感してください。

ビワ葉湯(ビワの葉茶)の効用としては、 ●疲労回復や食欲増進にはイワ酒にして ●暑気あたり、風邪の予防や喉の痛みにはビワ葉湯を ●あせも・皮膚炎・アトピーには部和の葉の煎液を ●アトピーには、煎液を入浴剤として ●火傷や捻挫などには葉を外用して等等いろいろ利用されています。

利用法はこちらhttp://1drv.ms/1JD9DZXを参照してください。

ビワ葉湯を売ったり、其れを買ったりしていた江戸時代の庶民には、民間薬としての生薬の知識は、広く浸透していたのでしょう。現代の私達にはとても及ばぬところです。

薬品には植物由来のものが結構多くあります。 厚労省のリストに、『医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト』には動植物・鉱物の一覧が載っています。興味のある方はこちらから http://goo.gl/EysJX4ご覧下さい。話の種にはなりますよ。

医療費問題が提起されている今の時代だけに、各々がセルフメディケイションを心しなくてはならないのではないでしょうか。 そそういった知識を得ることが出来る場として利用して頂けるなら、この園としての存在意義があるのではないか・・・と私は思っているのです。

Sさんから「あれはコガキだよ」と教わったのですが、始めて聞く名前でした。「マメガキは知っているけれど、コガキは初めて聞く名前・・・」と云うと 「マメガキって云うかもしれない」との由。早速検索、検索・・・・・。

Sさんから「あれはコガキだよ」と教わったのですが、始めて聞く名前でした。「マメガキは知っているけれど、コガキは初めて聞く名前・・・」と云うと 「マメガキって云うかもしれない」との由。早速検索、検索・・・・・。

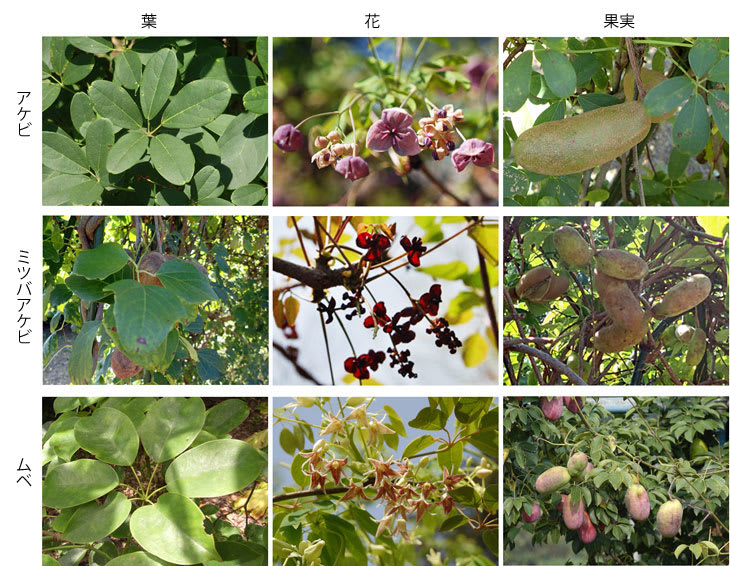

皮は茹でて、グラニュー糖をまぶせばアケビの皮の砂糖菓子になります。

皮は茹でて、グラニュー糖をまぶせばアケビの皮の砂糖菓子になります。