「あら、私の好きなマーガレットだわ。」と二人連れが話しているのが聞こえました。

多くの方がマーガレットと思い込まれているのは、正しくは“フランスギク”なのです。 庭や花壇で植栽されていて、マーガレットと思われているようです。

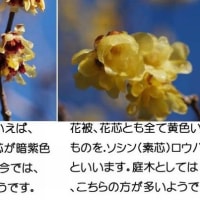

フランスギクとマーガレットを見分けるには、葉の形をみると違いが分かります。

如何ですか。こうして並べてみれば、違いがお分かりになることでしょう。フランスギクの葉はヘラ状で切れ込みに間違えるほどの鋸葉です。 マーガレットの葉は羽状に深く切れ込んで、小葉も裂けています。

フランスギクは、花は5cmほどの大きい花。花弁は白色で、中心の筒状花の部分が盛りあがっているのが特徴です。

フランスギクの原産地はヨーロッパです。江戸時代末期には、鑑賞用として渡来したといわれています。元は寒冷地の植物なので、耐寒性はあり、春にはロゼットの状態ですが、初夏になると茎を伸ばして、5cmほどの大きくて白い花を次々咲かせます。現在では庭や花壇で栽培されていたものが逸出し、まるで在来種の野の花のように、空き地や道端でも生えています。

マーガレットの原産地は、アフリカ大陸の北西沿岸に近い大西洋上にある、7つの島からなるスペイン領の群島のカナリア諸島です。日本には明治時代の末に渡来し、鑑賞用として栽培されている常緑の多年草です。耐寒性はないのですが、上手く年数を経て生長すると木質化します。その性質から、和名ではモクシュンギク(木春菊)と云います。品種改良されて多くの品種があります。花色も豊富で、白、ピンク、赤、八重咲き、周辺の花びらはそのままで、筒状花が大きくなって花びらにみえる丁子咲きなどがあります。繁殖は挿し芽でします。

生まれも育ちも異なるのに、フランスギクは、どうしてマーガレットと間違えられるのでしょうか。フランスギクは、フランス語ではMargueritaeと呼ばれるところから、日本でもマーガレットとよばれたと時期もあったそうですから、その名残なのかもしれません。

フランスギクは、種子と根で繁殖し、今では山岳地にも入って問題になっているようですから、オオハンゴンソウのように“駆除すべき特定外来種"になる日が来るかもしれません。

私の好きな花です どんどん増えてうれしいんだけどなあ