早朝からセミの鳴き声がワァンワァンと騒がしいこと。今年は、それに混ざって、自宅辺りでは何故かウグイスの谷渡りの声も混ざっています。この時期にしては、珍しいことです。

散歩の途中、イチョウの木にセミの抜け殻がたくさんついているのに気付きました。

一カ所に、3,4個ずつはぶら下がっているのをみて、パチりパチリと何枚も撮りましたが、ピントが合っていなくて使いものになりません。辛うじてこの三枚が何とか使えそうです。

一カ所に、3,4個ずつはぶら下がっているのをみて、パチりパチリと何枚も撮りましたが、ピントが合っていなくて使いものになりません。辛うじてこの三枚が何とか使えそうです。

そういえば、薬学部の生薬見本が並べてある部屋に、セミの抜け殻があったことを思い出し、セミの抜け殻も生薬になると知りましたが、さてどのような効用があるものか見当もつきません。調べようにも、手持ちの本は、大方が薬草に関するもので、抜け殻については載っていません。

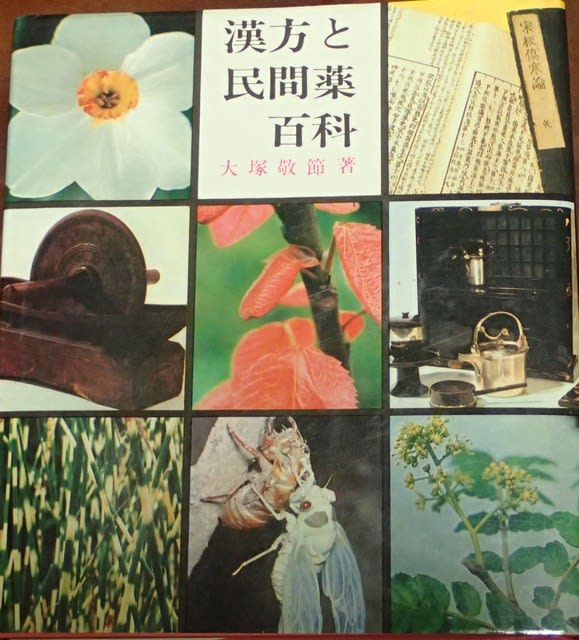

“こんな時は、検索検索!”と思った途端、ふと手にした『漢方と民間薬百科』 (主婦の友社刊)にセミの項がありました。

『漢方と民間薬百科』

・薬用部位・・・抜け殻(蝉退-せんたい、蝉蛻-せんぜい)

・薬効・・・・・・・陰嚢のはれ、頭痛、めまい、耳だれ

・使用法・・・・1)陰嚢のはれ ⇒ 小児の陰嚢のはれはm抜け殻を煎じた汁で、たびたび洗うと良い。

2)頭痛 ⇒ 抜け殻を粉末とし、ダイコンの汁に混ぜて、鼻の中にすり込む。

3)めまい ⇒ 抜け殻を炒って粉末とし、一回4gを温かい酒で飲む。

4)耳だれ ⇒ 耳だれで痛みのひどいときは、抜け殻の粉末をごま油で

練って、耳に入れる。

このような記載ですが、私自身試してみようという気にはなれません。

抜け殻はキチン質といって動物性の植物繊維で免疫強化などの効用があるそうですが・・・・・

もう一冊見つかりました。こちらは東邦大学薬学部の前身である帝国女子医学薬学専門学校の時代の本です。医療体制が今日のように整っていなかった時代、医学薬学の学生が夏休み郷里に帰るのを利用して全国各地から収集した我が国の民間薬の調査報告書『日本民間薬草集覧』(かのう書房)です。

『日本民間薬草集覧』

・小児の疳、耳の遠い人、夜啼啞 ⇒ 蝉の抜け殻の足を除去して煎服する。分量は小児は一回二分ないし五分くらい(三重県)

・瘡類(かさぶたるい)⇒上記の殻を種油に浸して、塗布する。(三重県)

・耳だれ ⇒ 蝉の殻をごま油に浸けておいて、その汁をつける(愛知県東加茂郡)

蝉の抜け殻をよく乾燥し、粉末となし耳の中をきれいに拭き取り、その後にこの粉末を吹き込む(朝鮮全羅南道光洲)

夜啼啞の意味はよく分かりませんが、恐らく赤ちゃんの夜泣きのことだろうと思えます。抱いていると眠ったようなので、そっとお布団に下ろすと、途端に火がついたように泣く・・・いそいで又抱き上げる・・・一晩中、何度も繰り返すのですから、夜泣きで親の方が参ってしまいそうになった経験の方もいらっしゃることでしょう。

次男の夜泣きには、大変な思いをしたのを思い出します。当時抜け殻のことを知っていれば煎じて飲ませたかもしれません。

検索していると、抜け殻をフリッターや、炒め物、唐揚げにして食べた方もあるとか・・・。 お味は無味とのことです。下手物食いにも思えますが、 考えてみれば、イナゴの佃煮と似たようなことなのでしょうねぇ。海鼠や牡蠣だって・・・・・