今が盛りのキリンソウですが、近頃はあまり見かけなくなりました。この植物名をご存じの方は少ないのではないかしら。花は、道端でよく見かける黄色くて小さい星形の花をもつマンネングサとよく似ています。それもそのはず同じベンケイソウ科のキリンソウ属の植物だからです。

以前は花の形、いわゆる見た目で区分され、命名されていたので、学名をみれば、おおよその見当は付けることが出来ました。以前の表記はSedum aizoonですが、しかし、1990年代以降に葉緑体DNA解析による分類体系(APG)に移行しPhedimus aizoon var. floribundusと表記されています。いずれはAPG表記に移行するでしょうが、今のところ双方使われているため、どちらが正しいのか困惑しています。

千葉県では、キリンソウを見かけなくなったと思っていたら、調べてみると千葉県は、環境省の絶滅危惧種Ⅱ類に相当していました。あまりみかけないのも頷けます。

名前の由来は「黄輪草」とか、文献に出てくる想像上の動物の麒麟(きりん)とかいわれていますが、判然しません。麒麟をイメージできない方は、キリンビールの商標デザインを思い浮かべてみればイメージできるのではないかしら・・・ しかし想像できたとしても、其れがこのキリンソウに、どう結びつくのかは、理解し難いところです。

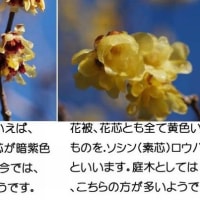

キリンソウは、北海道、本州、四国、九州の山地や海岸沿いに自生する多年草です。サハリン、カムチャッカ、朝鮮半島に分布しているそうです。互生する葉は厚みがある多肉質で、先端はやや丸味のある倒卵形、縁には浅い鋸歯があります。根元から多数の茎を出し、草丈は、30cmほどになります。花期は6~8月で、花弁、萼片共に5枚の鮮黄色の小花を、茎の先端に平らな集散花序につけます。開花後は、地上部は枯死します。

キリンソウの生薬名は費菜(ひさい)といいます。効用は、生の葉を必要時に摘み、水洗いしてから擂り潰して、虫刺されや切り傷に塗布したり、全草を乾燥させて皮膚病やしもやけなどの浴湯料にします。薬用ばかりでなく食用としても利用されています。茹でたのち水に晒して苦味を抜いてから、お浸しや煮浸し、炒め物。酢味噌和え、煮物に出来ます。 鑑賞用のように思われるキリンソウですが、江戸時代には飢饉に備えての救荒植物でした。全草を茹でて、日干しして保存食にしていたそうです。

知っておいて損はないでしょうから、一度試してみなくては・・・

同じベンケイソウ科キリンソウ属のベンケイソウやオオベンケイソウ、ツルマンネングサも同じような用い方が出来ます。ベンケイソウは腫れ物や切り傷に、オオベンケイソウは切り傷や化膿した皮膚病に、どこにでもあるツルマンネングサは、切り傷や毒ヘビの咬み傷の治療に用いられるそうです。

名前だけでは思い当たらない方でも、写真を見れば 「これなら、見たことがあるワ」 と思われることでしょう。最近では、ベンケイソウもオオベンケイソウも余り見かけなくなっています。

ツルマンネングサのような道端の草にも、恩恵にあずかっている私たちなのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます