円応寺を出て県道沿いをテケテケ歩くこと7分。

鶴岡八幡宮に到着。

鶴岡八幡宮には何度か足を運んだことがあるのですが

※フリー画像よりお借りしました。※

この鳥居から参道へと進むコースでしか行ったことがなく

と言うか、このイメージしかなかったので、

この景色はとても新鮮

そして、階段右側に小さな鳥居を発見!

「丸山稲荷社」と書いてありました。

丸山稲荷社

鶴岡八幡宮・本宮の西側にある小高い丘の上に鎮座する鶴岡八幡宮の末社。

建久2年(1191年)の大火で旧・若宮が焼失した後、

頼朝が大臣山中腹を切り開き本宮を造立し、

京都の石清水八幡宮を勧請(かんじょう:神仏の分霊を請(しょう)じ迎えること。)した際に、

現在の位置に遷座(神体・仏像の座を他の場所にうつすこと。)されました。

鶴岡八幡宮で一番古い室町期の御社殿で、本殿鎮座前からこの地に祀られていたのだとか。

そのことから、「地主稲荷」とも呼ばれているそうです。

H氏も初めて見たそうで、「知らなかった」と興味がわいたようで

早速行ってみることにしました。

ん?

蛭子さん・・・?

何故に・・・?と思わずググってみたら、2016年のインタビュー記事がヒットしました。

どうやら奥様が寺社仏閣巡りをするのが趣味で、その一環で鶴岡八幡宮に寄進したそうです。

お隣のお名前は奥様だったのですね~(´ー`*)ウンウン

ただ、蛭子さんは全く興味はなく、連れられて行っただけだそうです。

何だか目に浮かぶような・・・ 笑

ほっこりするエピソードじゃあーりませんか♥( ´艸`)

と、そうそう違ったわ。

丸山稲荷社だわよ。

こちらが境内社です。

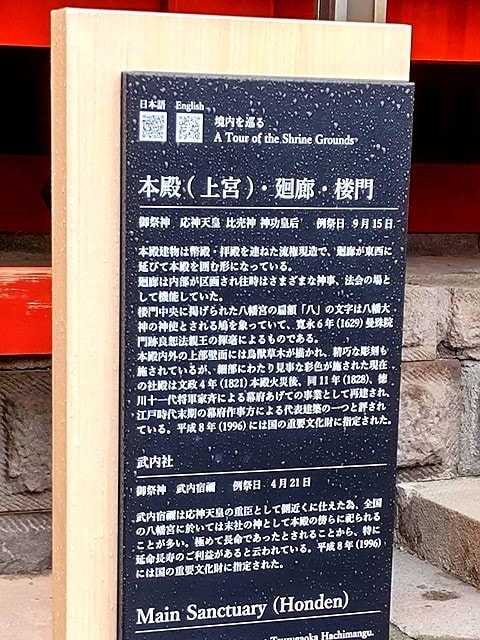

本殿

本殿は、明応9年(1500)に建立。

室町時代中期で、鎌倉に残る神社のなかで 最古のものとされ、

国重要文化財に指定されています。

この神社、鶴岡八幡宮建設の為移築されたり、

その後、江戸時代衰退したりと、なかなか波乱万丈。

幾度か名を変え、場所を変え今ここに祀られているそうです。

鶴岡八幡宮はとっっっても!広く、今回行った丸山稲荷社は

境内西側に位置します。

☝これだけ広いし・・・。

丁寧に見ていたらきっとここだけで1日過ごせそうなボリュームだったので

この日はこれにて終了!!(とっっても!お腹空いたし←)

本宮がある参道付近は、さすが鎌倉観光のメインストリートだけあり、

老若男女問わず多くの人でにぎわっていました。

リニューアルを繰り返し以前と比べきれいな施設も出来ていて

更に華やかな雰囲気になっていました。

※フリー画像よりお借りしました。※

鶴岡八幡宮はまたいずれ改めて訪れたいと思います。

それにしても・・・やはり、鎌倉は奥が深い!!

この動きの鈍い頭だと、説明文を読んでも理解するのに一苦労(;'∀')

知らない日本語だらけでひとつひとつかみ砕くように書いているのは

私の頭の整理だったりするのです。

お付き合いいただいた方には、読みづらい記事が続き申し訳なかったです(*ノωノ)

・

・

・

それでも知らないことを知るのは楽しいです(^▽^)/

また寺院めぐりしたいです!

このあとは定番の飲んだ食ったに移行していきますです!

お付き合いいただきありがとうございました~🥰

以上!

雨の鎌倉散歩。*丸山稲荷社*

でした~ヾ(*´∀`*)ノ

<(_ _)>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます