移動ドの話を書きたくなった理由は、生徒に(さんをあえてつけません。最近なんでもさんをつけすぎ。悪しからず。)音階を弾いてもらう時に色々な問題が出てきてその理由がだんだんわかってきたからだ。

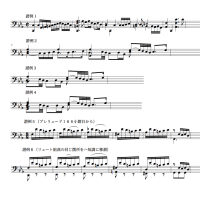

例えばB-durで、途中でそこのファは2の指でとかいうと戸惑う生徒が多い。ファをFと言い換えてもわからない。楽譜を指してこの音、2って書いてありますよねというとやっとなんとかわかる。これは一体どういうことかとずっと前から気になっていたのが、だんだんわかってきた。

どういうことかというと、大半の生徒は音階を弾いている時耳の中では「ドレミファ」という階名の旋律を弾いていて音名を思って弾いている訳ではないからだ。だからB durのファはソと耳に聞こえている。これが移動ドな訳である。いうまでもなくチェロに限らず例えばこの場合のFはC durでもEs durでも同じファなのだが、移動ドで弾いている人にはソだったりレだったりする訳である。それでさっぱりわけが分からなくなってしまう。

こういう生徒に例えばファのフラットやミのシャープが出てきたときそれぞれミやファと同じ音ですよと教えても意味をなさないのである。(ここでは異名同音については触れません。よく素人っぽいサイトでミのシャープとファは違う音だから云々を一生懸命書いている人がいるけど、初心者にはかえって毒です。ミ♯はとりあえずファ、ド♭はスィで弾いた方がへんてこりんなわけのわからない音を弾くよりよほど良いことは確かです)

話が逸れてしまったが、こういう理由もあって音階を練習する時必ず楽譜を見て実音名を頭に焼き付けて練習するようにいうのであるが、どうしたわけかこれをできる人がなかなかいない。音階を弾き出すと途端に目が楽譜から離れる。どうしたわけかとは書いたがその理由はおおよそわかる。要するに音階はドレミファという子供の時から知っている簡単で確かな旋律なのでスラスラと弾きたいので楽譜などというものに煩わされたくないのだ。自由でありたいのだ。

しかり。その通りだ。古今東西音楽はそうして発展してきた。耳で聞き感性に訴えて奏でるものでその音になんという名前がついていようがいまいがどうでも良いことに違いない。我々のような西洋音楽のそれもせいぜいバッハ前後の音楽からたかだか400年足らずの音楽しか弾いていない音楽屋は特殊なのだ。

その昔を想像してみるに、木の箱に蔓やひもを張ってそれを指で押さえて音を鳴らしたり、石や木の破片を切りそろえてそれを叩いて音を出したりした人たち、はたまた葦や豆のさやに息を吹き込んで音を鳴らした人たちにとって例えばドレミファのような一定の音列を作る時、蔓やさやや石の破片の大きさによって様々な音の高さがあったはずである。こうして地球上のいろんな地域の人たちの感性がよしとする様々な音律(音階)が作られるに至ったのだ。

例えばギリシャの旋法は音程関係は厳格だがその高さ(ピッチ)は今の所さだかではない。移動ドと同じ発想である。

だから、移動ドで音楽をするのは大変良いことだと断定しても良い。昨日書いた転調という概念はさっき書いたバッハより少し前のたかだか400年くらいの歴史しかない話で、実際にくまなく検証した訳では到底ないが世の中のほとんどの民謡、民族音楽、はたまた現代のポップス系の音楽に至るまで転調などというものはない。だからアイルランド民謡で日本ではなぜか「蛍の光」のあの曲は「ソドドドミレドレ」で立派に通用する。それがたとえ変ト長調でも、はたまた嬰ヘ長調でも構わないのだ。(話はそれるけど、蛍の光は大人も子供も知っている曲なので完全4度を教えるのに便利な曲だ。ちなみにフランスでは「La Marseillese」で教えるのが一般的だ)

ところがである。ここに転調が加わると途端に面倒になる。多分誰でも知っているハイドンの「驚愕シンフォニー」のあの有名な旋律は「ドドミミソソミ、ファファレレスィスイソ、ドドミミソソミ、ドドファ♯ファ♯ソ」な訳だが、「ドドファ♯ファ♯ソ」をG durに転調したと考えると移動ドでは「ファファスィスィド」と読まなければならなくなる。たったいまドといったその同じ音がファになるのはどうしてもまずい。これではこんなに簡単な旋律ですらものすごい混乱が生じること請け合いだ。これは本当にまだいい方でワーグナーやシュトラウの音楽をこの方法でやり通すのはほぼ不可能だ。だから絶対的普遍な音名という概念はこと西洋クラシック音楽では必要なのだ。これを絶対音(感)と勘違いしている人が世の中にはたくさんいるが「絶対音感」はまた別の話なので別の機会に譲る。

では「移動ド」は西洋クラシック音楽では無用の長物、やっていはいけないことなのか。

そうではない。と書いたところで今日はそろそろやすみます。簡単に書くつもりだったけどこの問題は意外に深いのかも。

例えばB-durで、途中でそこのファは2の指でとかいうと戸惑う生徒が多い。ファをFと言い換えてもわからない。楽譜を指してこの音、2って書いてありますよねというとやっとなんとかわかる。これは一体どういうことかとずっと前から気になっていたのが、だんだんわかってきた。

どういうことかというと、大半の生徒は音階を弾いている時耳の中では「ドレミファ」という階名の旋律を弾いていて音名を思って弾いている訳ではないからだ。だからB durのファはソと耳に聞こえている。これが移動ドな訳である。いうまでもなくチェロに限らず例えばこの場合のFはC durでもEs durでも同じファなのだが、移動ドで弾いている人にはソだったりレだったりする訳である。それでさっぱりわけが分からなくなってしまう。

こういう生徒に例えばファのフラットやミのシャープが出てきたときそれぞれミやファと同じ音ですよと教えても意味をなさないのである。(ここでは異名同音については触れません。よく素人っぽいサイトでミのシャープとファは違う音だから云々を一生懸命書いている人がいるけど、初心者にはかえって毒です。ミ♯はとりあえずファ、ド♭はスィで弾いた方がへんてこりんなわけのわからない音を弾くよりよほど良いことは確かです)

話が逸れてしまったが、こういう理由もあって音階を練習する時必ず楽譜を見て実音名を頭に焼き付けて練習するようにいうのであるが、どうしたわけかこれをできる人がなかなかいない。音階を弾き出すと途端に目が楽譜から離れる。どうしたわけかとは書いたがその理由はおおよそわかる。要するに音階はドレミファという子供の時から知っている簡単で確かな旋律なのでスラスラと弾きたいので楽譜などというものに煩わされたくないのだ。自由でありたいのだ。

しかり。その通りだ。古今東西音楽はそうして発展してきた。耳で聞き感性に訴えて奏でるものでその音になんという名前がついていようがいまいがどうでも良いことに違いない。我々のような西洋音楽のそれもせいぜいバッハ前後の音楽からたかだか400年足らずの音楽しか弾いていない音楽屋は特殊なのだ。

その昔を想像してみるに、木の箱に蔓やひもを張ってそれを指で押さえて音を鳴らしたり、石や木の破片を切りそろえてそれを叩いて音を出したりした人たち、はたまた葦や豆のさやに息を吹き込んで音を鳴らした人たちにとって例えばドレミファのような一定の音列を作る時、蔓やさやや石の破片の大きさによって様々な音の高さがあったはずである。こうして地球上のいろんな地域の人たちの感性がよしとする様々な音律(音階)が作られるに至ったのだ。

例えばギリシャの旋法は音程関係は厳格だがその高さ(ピッチ)は今の所さだかではない。移動ドと同じ発想である。

だから、移動ドで音楽をするのは大変良いことだと断定しても良い。昨日書いた転調という概念はさっき書いたバッハより少し前のたかだか400年くらいの歴史しかない話で、実際にくまなく検証した訳では到底ないが世の中のほとんどの民謡、民族音楽、はたまた現代のポップス系の音楽に至るまで転調などというものはない。だからアイルランド民謡で日本ではなぜか「蛍の光」のあの曲は「ソドドドミレドレ」で立派に通用する。それがたとえ変ト長調でも、はたまた嬰ヘ長調でも構わないのだ。(話はそれるけど、蛍の光は大人も子供も知っている曲なので完全4度を教えるのに便利な曲だ。ちなみにフランスでは「La Marseillese」で教えるのが一般的だ)

ところがである。ここに転調が加わると途端に面倒になる。多分誰でも知っているハイドンの「驚愕シンフォニー」のあの有名な旋律は「ドドミミソソミ、ファファレレスィスイソ、ドドミミソソミ、ドドファ♯ファ♯ソ」な訳だが、「ドドファ♯ファ♯ソ」をG durに転調したと考えると移動ドでは「ファファスィスィド」と読まなければならなくなる。たったいまドといったその同じ音がファになるのはどうしてもまずい。これではこんなに簡単な旋律ですらものすごい混乱が生じること請け合いだ。これは本当にまだいい方でワーグナーやシュトラウの音楽をこの方法でやり通すのはほぼ不可能だ。だから絶対的普遍な音名という概念はこと西洋クラシック音楽では必要なのだ。これを絶対音(感)と勘違いしている人が世の中にはたくさんいるが「絶対音感」はまた別の話なので別の機会に譲る。

では「移動ド」は西洋クラシック音楽では無用の長物、やっていはいけないことなのか。

そうではない。と書いたところで今日はそろそろやすみます。簡単に書くつもりだったけどこの問題は意外に深いのかも。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます