以前にもお知らせしましたが、長池公園自然館展示室で吉谷昭憲さんの写真展が開催されております。

何ともユニークな写真展で、昆虫の写真が100枚あるのですが、昔のデジカメから現代のデジカメまで50台で撮られたものです。

観察会や講座もあるようです。

子供さんも熱心に見ていました。

以前にもお知らせしましたが、長池公園自然館展示室で吉谷昭憲さんの写真展が開催されております。

何ともユニークな写真展で、昆虫の写真が100枚あるのですが、昔のデジカメから現代のデジカメまで50台で撮られたものです。

観察会や講座もあるようです。

子供さんも熱心に見ていました。

スウェーデンから来た、オーサさんという女性の日本探検というのが、月に一度朝日新聞の土曜日のbeに載っている。

なかなか面白い記事で楽しませてもらっているが、今日の記事は昆虫観察であった。

場所はなんと南大沢の長池公園。

実は1か月ほど前、長池公園で小松貴さんを見かけて声をかけたのだが、その時の一行がこのオーサさんの昆虫観察会で、その先生をしていた。

先日のブログ記事に本の紹介を書いた著者の小松さんです。

そして、長池公園を1周この観察会に割り込んでしまったのである。

この日は、カマキリモドキが何頭も見られたり、カブトムシのオスとメスが運よく見られたりした。

記事にも書かれていたが、オーサさんはスウェーデンにはカブトムシはいないので、こんな大きな昆虫は見たことがないようでびっくりしていた。

しかし、あとで考えるとツバキシギゾウムシやシロヘリツチカメムシも見てもらえばよかったと思った。

新聞がご覧になれない方は、朝日新聞デジタルでも見られますが、会員登録が必要のようです。

いずれにしろ、興味のあるお二人に会え、さらに記者の方や編集者の方とも昆虫をはじめいろいろと話せたのも大変有意義であった。

偶然とはいえ、快くご一緒させてもらったので、皆さんに感謝いたします。

もう始まっているものやだいぶ先のもありますが、知合いの方や自分も参加している展示会をお知らせいたします。

写真展 東由木の365日 テーマ「さと」

長池公園自然館

2018/4/15~2018/5/31

自分も6枚写真を出しました。

https://docs.wixstatic.com/ugd/2746f1_34d1fa3009cf4b95b1a9a45dc66cd869.pdf

Let it be 「あるがままに」4人の写真展

京王相模原線「多摩境」駅近くのギャラリーカフェアルル

2018/4/25~2018/4/30

知合いの指田隆行さんもメンバーです。

http://www.g-alulu.jp/image/sakuhin/letitbeDM.jpg

http://www.g-alulu.jp/index.html

多摩自然写真の会 第30回写真展

「多摩丘陵の四季」 ~子供たちに伝えよう この自然~

高津市民館ギャラリー 2018/4/20~2018/4/25

麻生市民館ギャラリー 2018/6/8~2018/6/13

昆虫研究家・イラストレーターの吉谷昭憲さんもメンバーです

安江梅子植物画展

ギャラリー八重洲・東京 2018/6/11~2018/6/17

以前、長池公園自然館のギャラリーで作品展をした、安江梅子さんの素晴らしいボタニカルアート・植物細密画展です。

50 台のデジカメによる

100 枚 ! の昆虫写真展

長池公園自然館 2018/6/30~2018/8/2

昆虫研究家・イラストレーターの吉谷昭憲さんの展示会です。

講演会もあるようです。

https://docs.wixstatic.com/ugd/2746f1_32ab224bd4cc4306a0cd14d524eec80b.pdf

前回お知らせした、「第14回 里山写真クラブ作品展」が、おかげさまで無事終了いたしました。

このブログをご覧になってお越しいただいたすべての方に感謝したします。

中には遠方から来て頂いた方もおり、また初めてお会いする方もおり、ありがとうございました。

積極的に推進していただいたTさん、それにいろいろな点で活躍いただいたMさん、Kさん、その他参加の皆さんのおかげでとてもよい作品展となりました。

花虫さんもきっと喜んでおられると思います。

私は、昨年の撮影で一番気に入った、プロキャプチャー撮影の写真2点を展示させてもらいました。

一つは「グミチョッキリの飛翔」で、あの小さな虫が1匹飛んでいるのでは物足りないので、4つの写真を一つにまとめたものです。

詳細は、2017/5/12の記事をご覧ください。

もう一つは、「アオバセセリの飛翔」です。

こちらも詳細は、2017/5/20の記事をご覧ください。

今年もプロキャプチャーをもっと使いこんでいければいいなと思っています。

春になったらどんな出会いがあるのか楽しみです。

写真展のご案内です。

毎年この時期に開催しているグループ展で、今年は14回目になりますが、今回は特別展です。

ずっとこの作品展をけん引していただいた花虫とおるさん(吉田富士夫さん)が昨年お亡くなりになったので、特別な展示となります。

もうできないかと思っていたのですが、花虫さんが生前この会場に申し込んで確保してくれていたのです。

毎年のメンバー17人のほかに、観察会常連のメンバー14名も参加しての合同展です。

花虫さんの写真も展示しております。

私は、昨年撮影してブログにも載せたのですが、プロキャプチャーモードでの写真2点展示しております。

お近くの方はぜひお越しください。

ちなみに、私は最終日2月5日が当番日です。最終日は15時までです。

第14回 里山写真クラブ作品展

開催期間 :平成30年1月31日(水)~2月5日(月)10:00~18:00(最終日15:00)

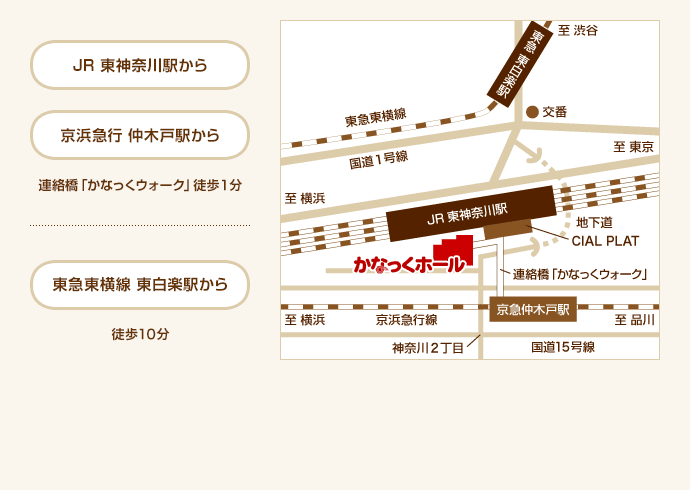

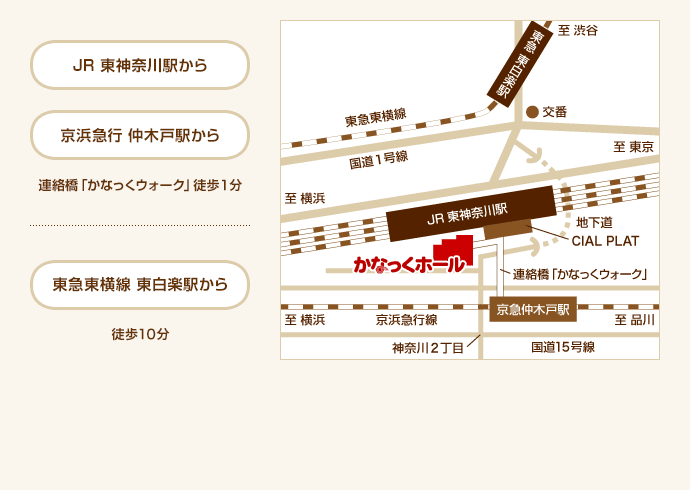

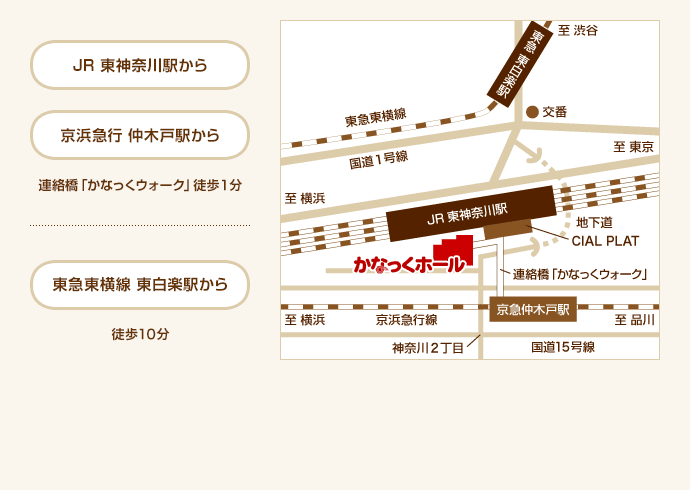

場 所 :かなっくホール3階 ギャラリーA (JR東神奈川駅前)

気になっていた本を読んだのだが、これが素晴らしく、とても面白かった。

この本はコウモリについての本です。

著者は北海道のコウモリや動物を撮影している写真家の中島宏章さんです。

「ボクが逆さに生きる理由 誤解だらけのこうもり」ナツメ社

虫のブログなのにコウモリですかと言わないでください。

実はコウモリがなんとなく好きなのです。

そしてコウモリを漢字で書くと「蝙蝠」で、虫偏で虫がふたつも付くのです。

興味深い記事がたくさんあるのですが、ほんの少しだけ紹介します。

哺乳類は約5500種で、そのうちコウモリ目は1300種(約24%)で、ネズミ目の2300種に次いで2番目とのこと。そんなにいるのか。

ちなみに地球上の生物は約174万種で、そのうち昆虫が100万種と言われている。

今までに何度も生物の大絶滅期があったが、今も絶滅期で毎年大量の種が絶滅していると言われているが、この本では次のようにこの20年で種数が増加しているという。

コウモリ 1000→1300

哺乳類 4000→5500

両生類 4500→7500

これは秘境で新種が見つかったからではなく(中にはそういうのもあるが)、DNA分析の進歩で別種と判明と言うのが多いとのこと。

これはすべての生物種で言えると思う。。

でも昆虫は20年前も今もザックリ100万種。これは種数が多すぎて研究が追いつかないかららしい。

興味深いのは、コウモリは馬の仲間だということである。エッと思ってしまいますよね。DNAによる分子系統樹では以前考えられていたトガリネズミなどより馬に近いそうです。

ところで、題名の逆さに生きる理由についてですが、こんな風に書いてありました。

それは重力が関係している。

高いところのぶら下がっていれば飛び立つのに楽で有利だということらしい。

それに寝るにしても、ひっかけているだけなので力が要らない。

まあ、例えば、バッタにしても水鳥にしても飛び立つにはかなり力を使っていますね。

クモも巣のやや上の方で下向きにいて、餌がかかったら楽に下方へ移動して捕まえるという。そんな風に考えたことがなかった。

そのほかにも、なぜ飛べるのか、エコーロケーションのこと、体温を自由に下げるトーパー(休眠)のこと、小さな体なのに寿命が異常に長いこと、血を吸うのはごく一部のこと、ウイルスのこと等々、多岐にわたっています。

そして、こんなことも書いてありました。

なにか都合の悪いことがあったとき、コウモリは自分を変えて自然の摂理に合わせる。

人間は逆で自分を変えずに自然の側を変えてきたといえるかもしれない。

自然の摂理に従うことの凄さをコウモリは教えてくれる。

まあ、観察したコウモリの写真と解説かと思っていたら、超音波や飛行の科学的な内容まで、面白さ満載の本でした。

興味ある方は是非お読みください。

中島さんには何度かお会いしていろいろと教えてもらったことがあります。

中島さんが東京で開催した写真展に伺った時に、コウモリの飛翔の撮影法を教えてもらい、成る程と思い早速試してみましたが難しい。何度か挑戦して撮影したのがこの写真です。

長池公園のアブラコウモリ。当時はコンポジット撮影法などないので、30秒くらいで全体を撮影しその間にコウモリが狙った場所に来たら手持ちのフラッシュを発光させたものである。

今、池袋のジュンク堂で以下の企画展をしているそうです。

「サカサのさかさはサカサ」

~コウモリの不思議をひも解く企画展~

2018年1月28日~2月28日16時まで

ジュンク堂書店 池袋本店 7階 理工書フロアにて

https://honto.jp/store/news/detail_041000024244.html…

***新刊「ボクが逆さに生きる理由」関連の企画展です。

今日は昆虫の話しではなく、今思っていることを少し長くなりますが書きたいと思います。

私は自然観察を初めて30年近くになります。最初は野鳥観察が主でしたが、スミレなどの野草から、今では昆虫、それも最初は蝶だったのが徐々に甲虫のカミキリやゾウムシにも幅を広げてきてしまいました。

これだけやっていると、それなりに知り合いもだんだんと増え、今ではどのくらいの人と出会って繋がっているのかもわからないくらいで、非常に複雑な相関図になってしまいました。

なぜ、こんなことを考えたり、書きたくなったかと言うと、私の人生で出会った人の中で、非常に大きな影響を与えてくれた花虫とおるさん(吉田富士男さん)が、とても残念なことに1週間ほど前に亡くなられてしまいました。びっくりすると同時に様々なことを思い出しました。関係する仲間の人たちも大きなショックだったということです。

花虫さんは、毎月のように開催する道端観察会や、13年に渡り毎年開催の里山クラブ作品展などで非常にお世話になりました。

また、以前写真撮影セミナーの講師もされて、撮影法の本(ウィークエンド・ナチュラリストのための撮影術入門 蝶の棲む世界)も出されているので、高速シンクロ撮影など自然写真撮影の事も数多く教えてもらえました。さらに植物や昆虫(特に蝶)に詳しく、これもいろいろと教えてもらいました。ホームページ「道端自然観察館」も早くから作られて、ほとんど毎日観察してその晩にはさっと更新してしまう早さと、その洒脱な文章や、写真には少なからず影響を受けました。

観察会では自分はあまり写真も撮らずに、次々と花や虫を見つけてくれる人でした。大勢の人とわいわいと、「大勢での観察会は眼が多いので沢山の発見がある。」と言いながら、本当に楽しい時間を過ごさせてくれました。

花虫さんのホームページ「道端自然観察館」に書かれているように、身近な道端自然観察の楽しさを十分に教えてもらいました。

それと同時に、花虫さんを通して観察会やグループ写真展で知り合いとなった方がたくさんおります。ざっと数えてみたら、50名を越えているのには驚きました。花虫さんの顔の広さでしょう。

この中には写真展を何度もされている方、写真集を出された方、全国規模の写真コンテストでグランプリをとられた方、昆虫の大型図鑑の編集をされた方等々、素晴らしい方々がたくさんいます。これらの人を通してさらに輪が広がりアマチュアカメラマンだけでなくプロの方とも知り合いになることもでき、さらに多くのことを学びました。

このことは自分にとって大きな財産となっています。

もし花虫さんと出会わなかったら、「自分の今の自然関係の知り合い中からこれらの人がすっぽりと抜け落ちてしまう。」と思うと愕然とします。

そして、花虫さんと知り合う経緯が、次のように、なにか偶然の重なりだった事も不思議な感じがします。

2004年2月7日、友人と2人でドライブしようと言うことになり、どこでもよかったのですが、たまたまベニマシコが見たいと言うことで早戸川林道へ出かけました。ベニマシコには出会えなかったけれど、良い枝に止まっているトビを撮影していると、隣から話しかけて来た人がいました。少しですが話しをして、何と大きな声で話す元気な人だろうと思っただけで、この時はお互いに名前を聞く事もなく別れました。この人が花虫とおるさんでした。

その晩、それぞれのホームページには、このトビの写真を載せたのですが、この出会いについてどちらも全く書かれていないくらい印象が少なかったみたいです。ところが数日後、思いがけず「早戸川林道で隣でトビを撮影した人ですか?」とメールが来ました。

なぜわかったのかと問い合わせると、お互いのホームページに同じようなトビの写真があるのを見つけた人が、花虫さんにメールをくれたとの事でした。

その方は、素晴らしいホームページの裏庭観察記というのを続けている方で、このメールを出してくれなかったら花虫さんとはたぶんその後も接触がなかったでしょう。本当に感謝です。

その後、町田の小野路図師の観察会に初めて参加して、それから次々と横浜方面の寺家、新治、舞岡、そして泉の森、平塚の土屋など素晴らしい観察地を教えてもらうことになりました。この中で、初めて撮影する植物や昆虫をどれだけ教えてもらったでしょうか。

また、グループ写真展を13回続けて開催してくれていますが、最初から参加させてもらい、この中で大伸ばしの写真の作り方について知った事がその後の自分に大変役立っています。

これは、2009年の新宿コニカミノルタプラザの写真展につながり、やがて長池公園ギャラリーでの2回の「身近な自然を楽しむ写真展」となりました。

これらの写真展には、いつも花虫さんは来てくれました。

まだまだ、書ききれない程の影響を花虫さんから得ていますが、本当に今は感謝の気持ちでいっぱいです。

観察会や写真展はまだ当分続くのだろうと思っていただけに残念です。

たぶん花虫さん自身が一番残念だったろうと思いますが、今はただご冥福を祈るのみです。

今日は、長文になりましたが、何か文章で残しておきたかったので、どうしようか迷いましたが、このブログに載せることにしました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

先日お知らせした、里山写真クラブの作品展が無事終了いたしました。

グループ展なので私のは2点でしたが、遠くからも来ていただき、本当にありがとうございました。

今年は、少し引いた周りも写し込んだ写真にしようと、次の2枚を出しました。

どちらも、ブログで似た写真を昨年アップしたものです。

雨が止んだ(ミドリシジミ♂)

初めての遠征(カルガモ)

参考ブログ記事は以下の通りです。

現在、長池公園自然館でも写真展を開催しています。

そこにも数点出展しておりますので、是非お立ち寄りください。

写真展のご案内です。

「南大沢の自然」のトップページに乗せましたが、13年連続で開催されている18名によるグループ展で、私は昆虫1点と野鳥1点の写真を出展します。

自分以外のは、野鳥、昆虫、植物、風景などがあります。

明日から始まるので、本日は展示してきました。

今年も、なかなかの力作が集まりました。

私の当番日は、1月30日(月)です。

横浜市のJR東神奈川駅前なので、お近くの方はぜひお寄りください。

里山写真クラブ作品展(第13回)

場所 かなっくホール(添付地図)、ギャラリーA

期日 1月25日(水)~1月30日(月) 10:00~18:00(最終日は~17:00)

長池公園自然館で開催中の写真展について以前お知らせしましたが、その後の様子です。

この、「昆虫・・マイクロプレゼンス」の意味が今一つ理解できないでいた。

しかし、長池公園に行くたびに写真展をのぞいて、そこにある象虫(ぞうむし)と、葉虫(はむし)と、塵騙(ごみむしだまし)と兜虫(かぶとむし)の写真集を見て、少しマイクロプレゼンスの意味が分かってきた。

何しろ大きな写真なので、人間が5mmくらいだったら、ゾウムシたちもこのくらいの大きさで見えるのだろうと思いながら写真を見ていた。

そして、先日の日曜日のトークショーを楽しみにしていたのだが、とても残念なことに用事ができてしまい、行くことができなかった。

あとで、参加したNさんからメールをもらい、「とてもよかった。話の内容はこんなものでした。」と、あるサイトを教えてもらった。

慶応大学で小檜山先生が行ったプレゼンで、これは学生向けなので、とても分かりやすい。

マイクロプレゼンスがさらによく理解できた。

是非この中の 参照動画 マイクロプレゼンス [日本語]: 小檜山 賢二 at TEDxKeioSFC をクリックしてみてください。

ここで、概要を書くよりも、見ていただくのが一番だと思います。

写真展は7月12日までとなっておりますので、興味ある方はぜひ行ってみてください。

写真展のお知らせです。

長池公園自然館にて、素晴らしい写真展が始まりました。

小檜山賢二写真展 ~昆虫・・マイクロプレゼンス・・・

6月1日(水)から7月12日(火) 9:00~17:00

長池公園自然館 展示室2

深度合成という言葉を初めて知ったのは、確か新宿だったと思うが、小檜山賢二さんの写真展を見たときでした。

何年前だったのだろう。

その時は、こんなのは、専門家がすごい機材を駆使して、それを専用のコンピュータソフトでやらないとできないと思っていた。

ところがその後、デジタル技術の発達で、簡易型のは簡単に誰でもできるようになってしまった。

昆虫写真を撮影する方なら苦労されていると思うが、小さな虫をマクロレンズで超接近して撮影するとほんのわずかな範囲しかピントが合わない。

それをピントをずらして何十枚も撮影して、ピントの合っているところだけを合成すると全体にピントがあった写真となる。

これが深度合成です。

まあ、この写真展で展示されているようなのは、とても簡単に誰にでもというわけにはいかないが。

深度合成や、ゾウムシに興味のある方は是非ご覧ください。

6月26日の日曜日には、小檜山賢二さんのトークショーもあるようです。

詳しくはこちらをご覧ください。→クリック

先日の吉谷明憲さんの観察会で、午前中の講演で興味深い話しがあったので、紹介します。

月刊「たくさんのふしぎ」という、福音館書店から出ている小学生向けの絵本雑誌があります。

その2016年4月号(第373号)は、吉谷明憲さんの文章と絵による「昆虫の体重測定」で、今販売されています。

この内容について話していただいたのですが、びっくりすることがたくさんありました。

まあ、いろいろな昆虫の体重を電子天秤で1万分の1g単位ではかるというものです。

例えば、テントウムシは何gくらいだと思いますか?

相当軽いだろうとは思ったのですが、見当が付きません。

ティッシュ、輪ゴム、マッチ棒、つまようじ、切手、これらと比べてどれくらいの重さでしょう。

なんと0.05gで、切手と同じ重さだそうです!!!

ちなみにマッチ棒の1/3、輪ゴムの1/5だとか。

半球型の堅い身体のイメージでごまかされていたが、実際はスリムでした。(昨年4月に撮影)

そういえば1年ほど前に、こんなブログを書いていたのも忘れていた。

http://blog.goo.ne.jp/mos314/e/d0a0c3dcfdabc4a7aa15fbd2e1da9236

そうなると、小さなヨコバイや、数mmのゾウムシなどは、どのくらいの重さなのだろう?

まだまだ、興味深い話しがたくさんあった。

例えば蝶のオオムラサキは、アサギマダラと同じくらいの翅の大きさなのに、重さは1.45gと6倍くらいあるそうだ。

まあ、テリトリーに入ってきた鳥でもバタバタと追いかけるオオムラサキと、南西諸島までも風に乗ってフワフワと渡るアサギマダラでは体のつくりが違うのだろう。

でも、そんなに重さに違いがあるとは知らなかった。

まあ、こんな話がたくさん出ています。

今、長池公園自然館入り口を入って左側に、吉谷昭憲 「昆虫の体重測定」 出版記念コーナーがあり、ここでこの絵本雑誌を見ることもできます。

何しろ面白いので、興味ある方は手に取ってみてください。

「南大沢昆虫便り」という、このブログを始めて2年経ちました。

おかげさまで、多くの方に見ていただき、さらにコメントをいただき、ありがとうございまいした。

ただし、この1年は前年より滞り気味でした(1年目が163件、2年目が130件の記事掲載)が、それでもいろいろと楽しみながら続けてきました。

2年間で、一番多かったカテゴリーはゾウムシで、次がチョウ、カメムシ、カミキリの順でした。

やっぱりゾウムシは面白いです。

そういえば、先日NHKの探検バクモンで「養老猛司の虫御殿」を見たが、ゾウムシ別荘の中を見られて面白かった。

再放送があるみたいですよ。 再放送予定:3月1日(火)午後4:25~4:50

昨年は、入院やらで長期離脱があったので掲載は少ないのですが、それなりに収穫もあり楽しめた。

4月のフチトリヒメヒラタタマムシや、トガリバアカネトラカミキリ、5月のタケウチトゲアワフキ、そしてムラサキシジミの幼虫飼育から羽化までなどが印象に残っている。

ゾウムシも、新たに撮影できたのが一気に増えた。

さらには、入院中にもかかわらず昆虫観察ができたことですかね???

そして、フォーカスブラケットが使えるようになったのも楽しめた。

今年は、これからが虫の季節になりますが、眼の調子もありマイペースで続けますので、よろしくお願いいたします。

前々回お知らせした、里山写真クラブ作品展(第12回)が無事終了しました。

カナックホールまでおいで頂いた方、ありがとうございました。

昨日の最終日にしか、会場にいなかったので、お会いできなかった方申し訳ありませんでした。

私の展示品は2点で以下の通りです。

ヒゲナガサシガメ 幼虫

これは、ツバキの葉裏で見つかる、越冬しているヒゲナガサシガメの幼虫です。

OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡに、M.ZUIKO DIGITAL ED60mm F2.8 Macro をつけて、フォーカスブラケットでピント位置を変えて40枚撮影し、PCでConbineZPをし用意して、深度合成したものです。

この幼虫は体長10mmほどで、この角度から撮ると、触角の先端にピントを合わせるとそこだけピントが合って後はぼけてしまいます。

0.5mm位づつずらして、数秒で40枚自動的に撮影しました。

それでもわずかに触角はぶれていますが、まあまあ全体にピントが合いました。

今までは、カメラのセンサーに平行になるように横から撮影していましたが、この角度でも撮れるようになりました。

ニュータウンの街路樹で(タケウチトゲアワフキ)

これは、昨年5月にブログに載せた時に撮影した写真です。

こんなツノゼミのような虫が近くの街路樹にいて、びっくりしたものです。

日本のツノゼミにはこんな立派な角はないのですが、このアワフキの角は立派です。

ちなみに、ツノゼミの角は前胸背板が発達したものですが、このタケウチトゲアワフキの角は小楯板が発達したもので、大きな違いがあります。

ということで、昨年初めて見た虫の中で一番インパクトがあったものと、11月にソフトのバージョンアップでミラーレスでフォーカスブラケットができるようになったので、それを使った深度合成写真の2枚を出しました。

作品展会場の展示資料には勘違いして、使用カメラを一枚目と同じOLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡとしてしまいましたが、間違いでOLYMPUS STYLUS TG-3 Toughです。

すみません、訂正いたします。

今日は、写真展のご案内です。

12年連続で開催されている19名によるグループ展で、私は2点昆虫の写真を出展します。

自分以外のは、展示が始まらないとわからないのですが、野鳥、昆虫、植物、里山風景などがあると思います。

横浜市のJR東神奈川駅前なので、お近くの方はぜひお寄りください。

里山写真クラブ作品展(第12回)

場所 かなっくホール(添付地図)、ギャラリーA

期日 1月27日~2月1日 10:00~18:00(最終日は~17:00)