戦国時代も

最終盤に近づいたころ

後北条氏が

まだ関東に勢力をはり、

根を下ろしていた。

小田原城を攻め落とすために

その緒戦として

支城の一つの

山中城が攻め落とされた。

20万を超える軍勢が

全国から集められ

圧倒的な大軍によって

半日で落とされたそうだ。

そんな城が

どんな築城技術を持って

作られたか興味があったので

猛暑の中

城全体を

見て回った。

山城とは

山全体を

全面的に作り変え

要塞化してしまうことを意味している。

長期戦になることを

覚悟して

もっとも工夫されていることは

第一に

水を

城内にいかに蓄えるか

ということなどに

きわめて高度な知恵と工夫が

尽くされていることが分かった。

水は

命の水にも

防御のための

道具にも

なっていた。

二重三重になっていた堀にも

空堀もあれば

水堀もあった。

複数の城郭(曲輪)で

全体の城が成り立っているのだが、

城郭(曲輪)と城郭(曲輪)の間には必ず

堀が深く四方に掘られ、

雨水なども蓄えられるように自然の水利が

適用されていた。

相互に防御にも攻撃にも

臨機応変に活用できるように

城郭(曲輪)の形、その組合せにも工夫が凝らされていた。

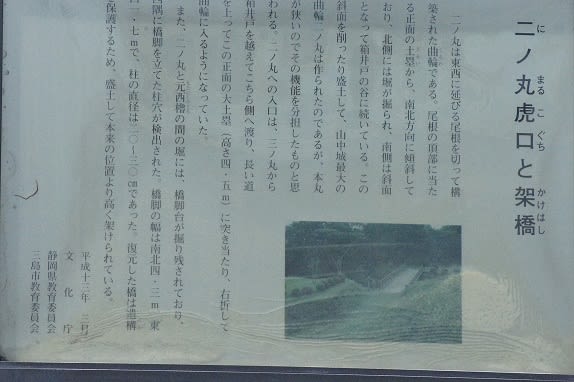

お堀の跡の写真が懐かしいです。

せっかくのお城の備えも、半日で落城とは悲しいですが、相手が秀吉の大軍とあれば、仕方なかったんでしょうねえ。

鉄砲隊だけでも何段にも構えられたら、

打ち返す余裕もないでしょうね。