2月の初旬、本郷台地にある「東京大学本郷キャンパス」の敷地内を散策してきました。平日の通学ラッシュが終わって一段落した時間帯に、都営地下鉄大江戸線の本郷三丁目駅から本郷通りをまっすぐ北へ歩いていくと、東大本郷キャンパスの広大な敷地が見えてきました。

東大本郷キャンパスの敷地の南西側、本郷通りの多通りに面した位置に建っているのが「赤門」です。本郷キャンパスの正門とよく間違われるそうですが、正門ではないのです。門やキャンパスの敷地内は木々に覆われていて、大学キャンパスというよりは緑地帯にしか見えないですね。

旧加賀藩主前田家上屋敷の御守殿門であり、1827年に第12代藩主前田斉泰が第11代将軍徳川家斉の第21女、溶姫を迎える際に造られました。建築様式としては薬医門であり、切妻造となっています。左右に唐破風造の番所を置いていて、国の重要文化財、旧国宝に指定されています。

本郷キャンパスの校門の一つである赤門はそのまま東京大学の異称にもなっていて、ニュース番組などで東京大学が取り上げられる際は、この赤門がよく映ることがありますね。

赤門前を通りすぎて、しばらく本郷通りを北へ向かって散策を続けていくと、本郷キャンパスの「正門」が見えてきました。横にある門衛所も合わせて登録有形文化財に登録されています。

ひとつお隣にある赤門の方が有名になっていますが、こちらの「正門」が正真正銘の本郷キャンパスの正門なのです。築地本願寺の設計等で著名な伊藤忠太氏によってデザインされています。西洋的でアカデミックな雰囲気が全面に出ている設計となっています。

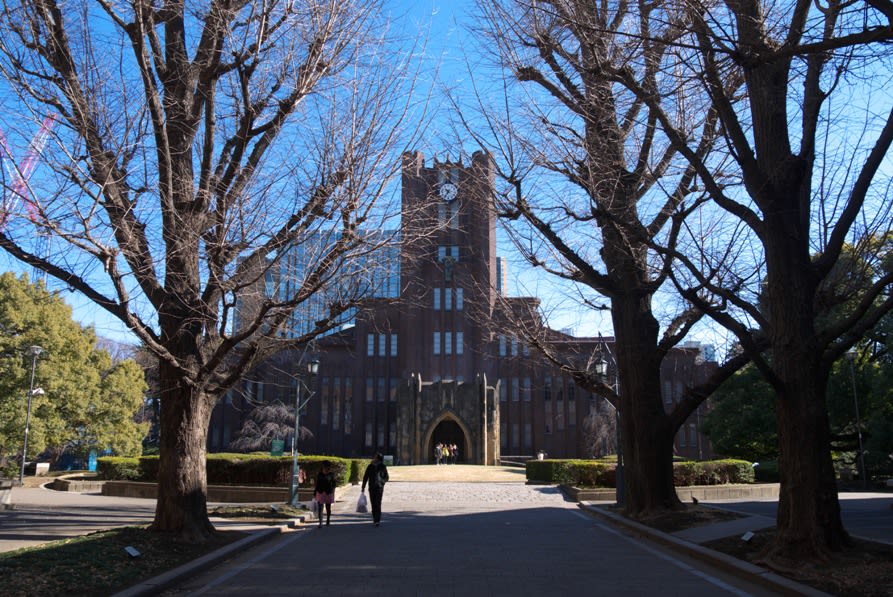

正門の真正面に立ってみると、奥まで銀杏並木が続いており、さらにその先には「安田講堂」の建物が立っているのが見えます。これから安田講堂まで散策していきます。

日本の最高学府である「東京大学」のルーツは、、1684年(貞享元年)に江戸幕府が設立した天文方と、1858年(安政5)に江戸の医者の私財によって設立された神田お玉ヶ池種痘所、1797年(寛政9年)に創設された昌平坂学問所(昌平黌)(1871年に廃止されたため組織的に直接の繋がりはない)まで遡ることができます。

正門前から安田講堂まで約200メートル程伸びている銀杏並木道を散策していきます。2月の時期ですと枯れ木となっていますが、11月下旬ころからは見事な銀杏の黄葉並木を歩くことができるのです。

天文方はその後、1857年(安政4年)に蕃書調所、1862年(文久2年)に洋書調所、1863年(文久3年)に開成所と変遷していきます。また種痘所も1860年(万延元年)に江戸幕府へ移管された後、1861年(文久元年)に西洋医学所、1863年(文久3年)に医学所と変遷していきました。

これら3つの江戸幕府直轄の教育機関は、明治政府が1868年(明治元年)に開成学校、医学校、昌平学校として復興します。それぞれ洋学、西洋医学、国学・漢学の教育機関であったのですが、1869年(明治2年)にはこれらを統合するため、昌平学校が大学校(本校)となり、開成学校および医学校が大学校分局とされました。

両校は1874年(明治7年)にそれぞれ東京開成学校、東京医学校と改称されます。1877年(明治10年)に東京開成学校と東京医学校が合併して東京大学となり、日本で初めての近代的な大学が設立されたのです。

銀杏並木の奥に「安田講堂」の建物が見えてきました。

安田講堂は、東京大学本郷キャンパスにある講堂です。正式には東京大学大講堂というのですが、東大の学内では安田講堂が用いられることに決まっています。収容人数は1144席(3階席:728席 / 4階席:416席)となっています。

安田財閥の創始者・安田善次郎の、匿名を条件での寄付により建設されましたが、その後「安田講堂」と呼ばれることになります。東京大学建築学科の建築家、内田祥三(のちの総長)が基本設計を行い、弟子の岸田日出刀が担当しました。1921年(大正10年)に起工、関東大震災による工事中断を経て1925年(大正14年)に竣工しました。