歌舞伎座の建物の屋上に設置されている屋上庭園、振り返ると背後には「歌舞伎座タワー」の高さ147メートルの巨大な高層ビルがそびえ立っています。ですが、実際に庭園内を歩いていても圧迫感はまったく感じませんでした。

庭園内の歌舞伎座ギャラリー寄りの一角には「黙阿弥の石燈籠と蹲踞(つくばい)」のスペースが設置されています。正面側に回り込んでみましょう。

5階エレベーターホールと、歌舞伎座ギャラリーや屋上庭園入り口をつなぐガラス張りの通路に沿って、庇付きのスペースが設置されていました。ここにベンチ等を設置すると、便利かもしれないですね。

歌舞伎狂言作者として活躍した河竹黙阿弥ゆかりの石の灯篭や蹲踞も飾られています。河竹黙阿弥が晩年を過ごした家の庭に置かれていた石灯籠や蹲踞なのだそうです。

屋上庭園から「五右衛門階段」を通り抜けて、4階フロアの四階回廊へ向かいます。4階フロアから下り専用エレベーターに乗るのが順路として設定されているのです。

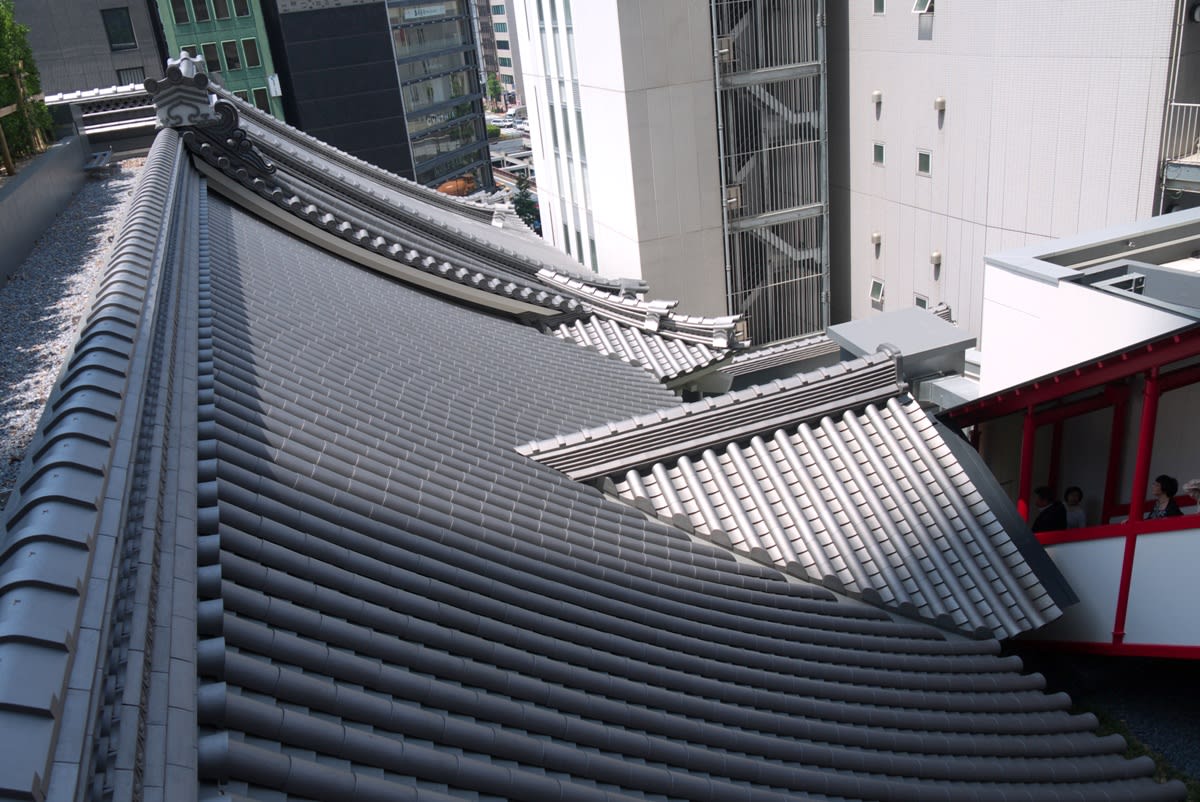

五右衛門階段周辺からは、歌舞伎座の建物の屋根瓦を間近に眺めることが出来ます。目の前にある瓦屋根は、晴海通り側から見ると、正面左手の瓦屋根ということになります。

歌舞伎座の屋根をすぐそばから眺めることが出来ることなど、今までなかった事ですから周囲の見学者の皆さんも驚かれていていました。この日は快晴の青空だったので、瓦屋根全体が太陽の光によって光り輝いていました。

歌舞伎座の屋根瓦に採用されているのは「三州瓦」という名前の瓦です。愛知県西三河地方などで生産されている粘土瓦であり、石州瓦、淡路瓦と並ぶ日本三大瓦の一つとなっています。

5階・屋上庭園から四階回廊まで伸びている「五右衛門階段」、当初は何の変哲もない階段として造られる予定だったそうですが、歌舞伎座のシンボルである色鮮やかな赤色に塗られ、五右衛門階段という名前が付けられたそうです。

新しく建て替えられた歌舞伎座の建物に使われている三州瓦は約10万枚に達します。2011年の9月から瓦の生産が始まりましたが、すべて焼き上げるのに2012年の秋ごろまで掛かったそうです(開業は2013年の4月)。

三州瓦の「三州」とは愛知県西三河地方を指しており、歌舞伎座の屋根瓦は愛知県高浜市で生産されました。1700年頃(江戸時代中期)から、良質な三河粘土と、船便搬送に恵まれた三州で瓦産業が発達して現在に至ります。100年以上持つといわれる三州瓦は吸水率が低く、凍害にも強いのが最大の特徴なのだそうです。

実際の工程によると、型抜きや紋様にはプレスの機械を使いますが、曲げて、くっつけて、形を整える、それは一つ一つの手作業によって製造されています。

太陽の光に照らされて、瓦屋根全体が光り輝いているので、しばらく見とれてしまいました。周囲がオフィスビルや雑居ビルに囲まれているので、屋根瓦の優美さや美しさが引き立つのかもしれないですね。

当初は屋上庭園から4階回廊をつなぐ避難階段として設置されるはずだったこの階段ですが、三菱地所設計と共同設計した建築家・隈研吾氏によって、屋根瓦を眺めるための階段として活用されることになったのだとか。

隈研吾氏によると、「モダニズム(近代)建築には、赤や金は悪趣味だから避け、屋根も載せてはいけないという倫理観がある」らしいですが、この歌舞伎座の設計では赤色をふんだんに取り込んでいるそうです。