https://ameblo.jp/nozaki0823/

↑新しいブログのリンクです。

こちらのgooブログさんが終了するとのことで、次回から

上記のアメーバブログの方にお引越しさせていただきます。

今までこちらで見ていただいていた方はありがとうございました。

よろしければこれからもブログは続けていきますので引っ越し先のアメーバブログでも

よろしくお願いします。

上手く引っ越しできてるといいな。

↓

https://ameblo.jp/nozaki0823/

https://ameblo.jp/nozaki0823/

↑新しいブログのリンクです。

こちらのgooブログさんが終了するとのことで、次回から

上記のアメーバブログの方にお引越しさせていただきます。

今までこちらで見ていただいていた方はありがとうございました。

よろしければこれからもブログは続けていきますので引っ越し先のアメーバブログでも

よろしくお願いします。

上手く引っ越しできてるといいな。

↓

https://ameblo.jp/nozaki0823/

哲学堂の次に、新井薬師に行きました。

すぐ隣なので行きやすいです。

中野区新井にある新井薬師の正式名は新井山梅照院薬王寺で、真言宗豊山派の寺です。

高尾山薬王院、日向薬師、峰の薬師とともに武相四大薬師に数えられる名刹です。

本尊は空海作と伝わる薬師如来と如意輪観音の二仏一体の黄金仏が鎮座しています。

これは鎌倉時代の武将・新田氏ゆかりの守護仏です。

本尊のご利益は、徳川幕府2代将軍・徳川秀忠の第5子、和子の方(東福門院)の悪質な眼病を

祈願して快癒したことで知られ、今も「眼の薬師(治眼薬師)」「子育て薬師」としての信仰をあつめています。

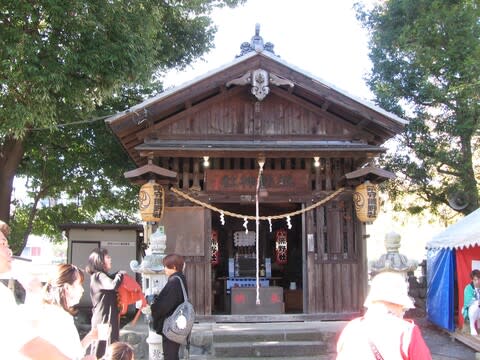

これが新井薬師の入口です。静かで荘厳な気配が漂います。

入口から入り、本堂が見えます。

少し歩くと白竜権現水があります。

こちらはお願い地蔵です。私も色々なお願いをしました。

霊堂もめぐります。

霊堂の横には聖観音像があります。

こちらは大悲殿です。お茶を飲むこともできます。

大悲殿の正面の小さな森の中に聖徳太子像がたたずんでいました。

こちらは鐘楼堂です。見た通り大きな鐘が特徴です。

最後に山門です。

これで、gooブログでの更新は終わりにしたいと思います。

このブログでは約21年(私は10年程度ですが)お世話になりました。

また新しいブログも考えていますので、よろしくお願いします。

引っ越しした際は、こちらでお知らせしたいと思います。

それではいったんさようなら。また次の場所でもよろしくお願いします。

友人が陣馬山に行ってきたそうで、少し写真をいただきました。

陣馬山は八王子にあり、標高が850mです。とても眺めが素晴らしいです。

これは陣馬山の途中にある豪農で、中は入れなかったようで外見だけ撮りました。

陣馬山は昔は上るのに大変でしたが、今は土日に頂上付近までのバスが出ており、

30分ぐらいで頂上に上れてしまうそうです。

これは1960年の後半に、京王電鉄が観光地として売り出すために山頂に白馬の像を建てて象徴化したものです。

私も、高校時代何度も行きましたが、まだこの像が残っていることに驚きです。

頂上からは富士山がとてもよく見え、素晴らしい景観となっています。

これが陣馬山の頂上の記念碑の写真です。

頂上にはトイレはありますが、水場はないです。

売店は3件ほどありますが、9時に開店し、夕方には閉まってしまいます。

陣馬山の名前の由来は、北条氏の滝山城を攻めた武田氏が陣を張った「陣場」説と、

カヤ刈場であったことから「茅(チガヤ)場」から音が変化したとの説、

また、馬の陣を張ったことから「陣馬」の文字が使われたとの説があるそうです。

帰る途中にのんびりとした場所があります。静かでとてもいいです。

陵南公園に寄ってみました。

陵南公園は東京オリンピックの時に自転車競技場として作られ、その後「武蔵陵の南にある公園」として親しまれているそうです。

加住丘陵と多摩丘陵に囲まれた八王子の南浅川に面し、遠くに高尾、陣場の山並みを一望できる景観は、

周囲の美しい桜並木道とともに、素晴らしいの一言です。

明るく開放的な公園は、野球場と展望広場・桜広場からなる本園と南浅川を渡る橋のたもとの児童遊園とに分かれています。

公園内には16種類200本近くの桜が植えられているそうです。

野球グランド南側の「さくら通り」は、その名の通りの桜並木道で、

そこを通って広場に出るとそこには「さくら広場」が広がります。毎年お花見客でにぎわいます。

高尾山は大学時代に自然保護に関わっていたので、何回も行きました。

それ以降も、個人で何回も何回も訪れた思い入れのある場所です。

高尾山は、桜の名所として多くの人々に親しまれています。

例年4月上旬から中旬にかけ見ごろを迎えます。

この高尾山の桜は都心よりも少し遅れて開花するそうで、都心で桜を見逃した人にも

楽しむことが十分できるスポットとなっています。

特に「一丁平」の千本桜は圧巻の一言。ほかにも山桜やソメイヨシノが楽しめます。

2025年の開花予想でも、例年通り4月上旬から見ごろを迎えていました。

伐採を含む環境整備によって桜の美しさが保たれており、

訪れた人がより多く、長く楽しめるよう細かく配慮されていました。

所変わって哲学堂公園。私も行ったことがないので詳しくはわかりませんが、軽く紹介します。

哲学堂公園の由来は、哲学館大学創立者の井上円了が、精神修養の場として哲学世界を視覚的に表現したものです。

哲学をはじめとした社会教育の場としたことが始まりのようです。

今日私たちが見ることができる哲学堂公園の設計は、こういった取り組みから始まりました。

円了は生前、著作活動や全国巡業によって哲学の普及に努めました。

講演などで集めた資金で公園を拡張していったそうです。

哲学関・真理界は、哲学堂入口の石柱のひとつで、この二つの石柱は対となっており、

これより先の境内が

「哲学上宇宙の真理を味わい、かつ人生の妙趣を楽しむところ」

となっていることを表しています。

上の写真は哲理門と呼ばれるものです。

俗称妖怪門ともよばれ、哲学堂の正門に当たり、門の両側には天狗と幽霊の彫刻物が置かれています。

これは常識門と呼ばれるものです。

正門の哲理門に対して普通の出入り口の意味で、その門柱に

「四聖堂前月白風清、六賢台上山紫水明」と書かれています。

この建物は四聖堂と呼ばれ、哲学堂で最初に建造され、中心となる建物です。

四面が正面で、本尊は哲学的思想を表しており、東洋哲学の孔子、インド哲学の釈迦、

西洋の古代哲学のソクラテス、近代哲学のカントを奉祀しています。

これは六賢台と呼ばれるものです。

三層六角形の赤い建物です。日本古代の聖徳太子、中世の菅原道真、中国周代の荘子、

宋代の朱子、インド仏教の龍樹、仏教以外から迦毘羅の6人を東洋の賢人として祀っています。

これらはまだ公園内の建造物の一部で、このように哲学を具現化したものが77場あります。

この場ではすべてを説明することは難しいので、今回はここまでとします。

そのうち自分で行ってみたいと思います。

また次回をお楽しみに。

赤羽の駅を降りて、道を渡ると路面電車とエスカルゴというモノレールがあります。

その先に飛鳥山公園があり、この敷地内に紙の博物館、北区飛鳥山博物館、渋沢資料館の三つがあります。

渋沢栄一といえば、今や一万円札で有名になりましたね。

昔から銀行などいろいろなものを創り有名な方ですが、今みたいに知っている方は少ないのではないでしょうか。

上の写真は渋沢栄一像の写真です。

彼が成し遂げたことは、現代の日本の資本主義制度を決定付けさせる上で非常に重要なことでした。

渋沢栄一さんは1840年から1931年まで生きていた方です。

日本初の実業家であり慈善家で、明治時代の様々な企業や経営に携わり、「日本の資本主義の父」とも称される人物です。

彼が生まれた渋沢家は藍玉の製造販売と養蚕の兼営に加え、米や麦の生産も行う大農家でした。

大人になり、京都に出た栄一は、平岡円四郎の推挙によって一橋慶喜に仕えました。

さらに1866年に徳川慶喜が将軍になると自身は幕臣となり、フランスやヨーロッパなどの諸外国へ渡航し、

その先進的な産業や軍備に感銘を受けます。

また、その他の多くの地方銀行設立も指導しました。

また、渋沢栄一は、実業界の中でも最も社会活動に熱心な人でした。

やはりこれだけ日本の経済に大きく貢献した人物ですから、紙幣の顔として選ばれても全く不思議ではなかったと思います。

実は、渋沢栄一は紙幣の肖像の候補者として、これまでに何度も選ばれていたそうです。

1963年には最終候補にまで挙がりましたが、当時選ばれることはありませんでした。

その理由はなんと、ひげが無かったために選ばれなかったそうです。

現在では、ひげの有る無しに関わらず、紙幣の偽造防止の技術が上がったため、

2024年の新紙幣に選ばれることになったのです。

晩香盧を知っていますでしょうか。

1917年に栄一の喜寿を祝って贈られた洋風茶室です。青淵文庫とともに、建築家・田辺淳吉の代表作です。

青淵文庫は、栄一の傘寿と子爵に昇格したお祝いに造られた建物です。

書庫として建設されたことから全体的に堅牢で、鋼製の書棚などにも十分にこだわった建物です。

また、渋沢栄一さんの王子飛鳥山周辺の渋沢翁ゆかりの地を巡ることができるコースの紹介を、

北区ウォーキングアプリの「あるきた」の中のイベント「あるきたコースチャレンジ」として

渋沢栄一翁コースが紹介されています。4時間ぐらいのコースとなっています。

王子駅を出発して、コースをめぐっていくと旧醸造試験所第一工場に着きます。

旧醸造試験所第一工場は、通称「赤煉瓦酒造工場」と呼ばれ、国の重要文化財です。

明治37年に創立した大蔵省醸造試験所の清酒醸造研究の試験工場として建設され、日本酒の品質向上に寄与しました。

その次にめぐるのが上の写真の「渋沢栄一ラッピングポスト」です。

渋沢栄一ラッピングポストは、2021年3月25日に飛鳥山前郵便局に設置されました。

デザインには、親しみやすく描かれた渋沢栄一翁とともに

銀行、鉄道、ビール、ガス、物流など渋沢が手掛けた事業が散りばめられています。

このコースの最後に、上中里駅に到着して終わりとなります。

今日はこの辺で終わりにしたいと思います。

また次の日記をお楽しみに。

まだ4月だというのに、大分暑くなってきましたね。

4月の涼しいうちに大野君と出かけました。

私は大の鉄道ファンで、特に路面電車が好きです。

60年も前から路面電車はありましたが、駅から乗ると「足元に注意して中に詰めて乗車していただき、

小さい子供のいる人はベビーカーを畳んでお乗りください」と入るアナウンスが好きでした。

私の子供のころの夢は路面電車の運転士でしたが、中学のころ目が悪くなり、家族からも

「普通の仕事に就きなさい」

と言われてしまい、泣く泣く諦めました。

東京では多い時には40本ほどの路面電車があったのですが、現在では三ノ輪駅だけになりました。

現在は東京さくらトラムという名称になっています。洒落ていますよね。

この路面電車は、専用軌道の比率が高いことから、超低床電車を用いず、

プラットホームの高さを嵩上げすることでバリアフリー化を実現しています。

東京さくらトラムの軌間1372mmは、都電のルーツとなる

東京馬車鉄道が明治14年の開業時に採用した軌間のため、

馬車軌間とも称されています。

国内では、東京さくらトラムのほか、京王電鉄、都営地下鉄新宿線、

東急世田谷線、函館市電でのみ採用される軌間です。

ピーク時には40路線あったという東京市電も今ではこの荒川線のみとなっています。

東京さくらトラムは、平成29年4月28日に発表された都電や

沿線の魅力を国内外に広くアピールするための愛称で、

英語表記も「Arakawa Line」から「Tokyo Sakura Tram」に変更されています。

車掌による発車時安全確認後、ベルを2回鳴らすのして運転手に伝えることから

「チンチン電車」の愛称が生まれていますが、

ワンマン化された現在も「2連打ベル制御器」が搭載され、昔ながらのイメージを踏襲しています。

東京に残る唯一の都電・荒川線。全て一両編成の車両です。

桜やバラなど、開花の時期には車窓から眺めることができます。

停留場と停留場の間の距離が短く、地域柄お年寄りのお客さんが多くて

のんびりとした雰囲気も魅力です。

荒川線に乗るなら、昔の車両が展示されている都電おもいで広場、

あらかわ遊園など、どこか懐かしさを感じさせるスポットに行くのがおすすめです。

梶原電停から2分の老舗「都電もなか本舗 明美」の

『都電もなか』は見た目もかわいいので記念に食べてみてください。

路面電車の話はいったんここでおわり、ここからは先日行った赤羽自然観察公園についてです。

赤羽自然観察公園は元自衛隊十条駐屯地として使用されていた土地の一部に整備された公園です。

当該地は谷状の地形を有し、湧水が存在しています。

この湧水の保全・活用をするため、北区では従来タイプの公園づくりではなく、

「自然とのふれあい」をテーマに新しい公園づくりを目指したものらしいです。

自然保護区域などでは、放置を前提とした植生管理をしているようです。

また、園内には「多目的広場」や「炊事棟」も整備されており、

自然とふれあいながら楽しめる公園となっています。

公園内には、浮間の古民家(旧松澤家住宅)を移築、復元したものが建っています。

上記の写真がその古民家です。

民具の展示や、年中行事などの体験事業が行われています。

小さな田んぼもあり、楽しむことができます。

ちょうどひな人形が飾ってありました。

写真左が吊るし雛と呼ばれるものです。

つるし雛とは、正式には雛の吊るし飾りと呼ばれているそうです。

女の子が誕生して初節句を迎える際、その子の健やかな成長や、

将来の良縁を祈願して飾られる雛飾りを意味します。

布で手作りした小さな人形を吊るして飾ります。

人形の種類は沢山あり、それぞれが綺麗な布で作られています。

同敷地内に清水坂公園と呼ばれる場所もあります。

清水坂公園は、北区を南北に走る武蔵野台地の崖地を利用した立体的で変化に富んだ公園です。

山間の渓流をイメージして作られた流れやおよそ68種360本の樹木が植えられています。

自然環境に関する学習、情報の交換などを楽しみながら行える「自然ふれあい情報館」が園内にあり、

自然を学び、自然と遊べる公園となっています。

散歩コースもありバードウォッチング(初夏にはカワセミが見れます)も行えます。

本日はここまで。

まだ語り切れない話や写真もたくさんあるので次回をお楽しみに。

大分暖かくなってきましたね。

今回は私の両親の墓参りに行ってきました。

5年前に私が朝に突然倒れて、夕方まで誰にも見つかることなく夜になってしまいました。

その時、姪がたまたま用事があって訪ねてきてくれて、救急搬送されました。

生死の境を彷徨っていましたが、何とか手術を行い生き永らえました。

1か月入院した後は千葉みなとリハビリテーション病院に6か月間リハビリをしました。

その後はいくらやっても同じなので退院し、今の小深の施設に入っています。

そんなわけで、今日は姪とその子供のてっそんと3人でタクシーでお墓参りに行きました。

まずは休息所にて花を購入したりしてお墓参りの準備を行いました。

上の写真が私の両親のお墓です。病気をしてしまっていたので実に5年ぶりに来ました。

線香をあげたり、墓の周りの掃除などを行いました。

私が倒れてからも姪が1年に2回程度掃除に来てくれていたので、想像以上に綺麗に保たれていました。

両親は静かに眠っているかどうか心配でしたが、その後私がもうじき入ると思うので、見る人が姪だけになります。

私がなくなった後は両親と私と3人でまとまって入れる所があるらしいので、そこに行きます。

最後は自分ではできないので、姪にお金を遺してやってもらおうと思います(笑)

同じ墓地内には立派な観音様も建っています。

ここにもお参りしてきました。

まわりは時期も相まって菜の花が奇麗に群生していました。

いつの間にか春がやってきていたんだなぁ、としみじみ感じました。

4月6日に行ったのですが、敷地内の桜も満開でした。

現在の状態も落ち着いてきたので、これからは彼女たちと時々お墓参りに来たいと思います。

この後は稲毛海岸に行き、お昼を食べてぶらぶらしてきました。

その後は検見川浜の自宅に帰り、中の様子を見てきました。

5年も誰も住んでいないので、少しさびれていましたが、健在でした(笑)

そんなところで今回日記は終わりです。

次回は渋沢栄一にまつわる話をしたいと思います。お楽しみに。

私は、地理は好きなのですが、歴史はあまり好きではありません。

でもその中でも鎌倉時代の執権時代の北条時宗や政子の時代です。

また、元寇の時代が今の時代の話と似ているところがあり好きです。

それから北条政宗の時代も色々ミステリーなところもあって好きです。

他の時代だと、戦国時代の上杉謙信の話は好きです。

軍記物だけでなく、史実でも確かに強かった上杉謙信ですが、唯一敗戦を喫した合戦が千葉県に伝えられています。

それが1566年3月23日の「白井城の戦い」です。

上杉謙信の本拠地は越後でしたが、敵対する小田原城の北条家との戦いのため、毎年のように三国峠を越え、

関東に攻め込み、北条家の諸城の攻略に取り掛かっていました。

この年も正月から関東に進軍すると2月に北条方の小田氏治の小田城をあっという間に攻略していました。

臼井城は広大な二郭で、家族連れやペットの格好の遊び場です。

奇麗なトイレもあり公園としても安心して遊ぶことができます。

二郭から主郭へと向かうところには虎口の土橋があり、両側は大きな塀となっています。

先にも述べたように、「軍略の天才」とも呼ばれる越後の上杉謙信ですが、そのすべての戦に勝利したわけではありませんでした。

謙信を相手に一歩も引かないどころかむしろ追い詰めるほどの将兵も存在していたようです。

なかでも謙信最大の敗北ともいわれるのが、下総で1566年に起こった「臼井城の戦い」です。

謙信を退けたという臼井城の将兵たちとはどんな人だったのか。戦いの概要を見ていきたいと思います。

1566年1月末、謙信は下野の佐野に向けて進軍。そののち常陸の小田城を攻略します。

直後には下総の西北部へと兵を進め、同年3月には江戸湾の海上交通の要港がある船橋を掌握しました。

謙信は1万5000の兵で臼井城を包囲。

対して城兵は2000ばかりという圧倒的戦力差がありました。

原胤貞は旧主である千葉氏や後北条氏に援軍を要請。

しかしながらわずかな増援しか差し向けられませんでした。

上杉軍の攻撃を受けた臼井城は、3月20日時点で最後の濠を残すばかりという落城寸前の窮地に陥ります。

しかし、臼井城に在陣していた千葉氏家臣の名軍師「白井入道浄三」の巧みな戦術。

そして「赤鬼」の異名で知られた後北条家臣「松田肥後守康郷」らの捨て身の奮戦により、

謙信は生涯最大ともいわれる敗北を喫することになります。

臼井城の戦いにおいて指揮権を委ねられた白井入道浄三。

出自は不明ながらも千葉氏三代に仕えたとも伝えられる武将です。

現代でいうところの作戦参謀としても優秀でした。

占術的な知識をもとにした戦での吉凶理論を巧みに操り、城兵の士気を大いに鼓舞しました。

また、松田康郷らの突貫攻撃を最適なタイミングで指示。

その次には城の間際まで上杉兵をおびき寄せ、城壁を崩して一網打尽にするなどの智略を駆使して謙信を撃退しました。

その後、敗北を悟って撤退していく上杉軍を追撃。

大きな痛手を負わせるなど目覚ましい指揮能力を発揮して臼井城を守りました。

その後、臼井城攻略に失敗したことから、謙信のもとについていた関東諸勢力が次々に離反するという事態を招きました。

謙信の関東攻めはその後も継続するもその失地は回復できぬまま、当地における優位性は大きく損なわれる結果でした。

これは臼井城の入口にあった古峯神社新築記念碑です。

ただしこれはどの時代の物かはわかりませんが、洒落た場所です。

これは七井戸公園の入り口です。後ろの出口は臼井駅の王子台というところで、とにかく立派な住宅地が広がっており、少し驚きました。

七井戸公園は京成臼井駅南口から徒歩約20分歩いたところにある公園です。

自然と都会的なセンスが調和した美しい公園です。

近隣の方はもちろん、休日は市外からも多くの方が訪れているようです。

広い園内には、大きな池や広い芝生の広場、大型の遊具があります。

夏場は水遊びができる噴水を期間限定で開放しているようです。

また、池の周りにはお散歩に適した遊歩道があり、子どもから大人まで楽しめる人気の公園です。

前回行ったユーカリが丘線のいい写真が見つかったので、ここに入れておきます。

今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の機会にお会いしましょう。

京成佐倉から二つほど東京へ戻ったユーカリが丘駅にいます。

ユーカリが丘駅から京成とは別の路線の電車が走っています。それがユーカリが丘線です。

総路線距離は約4.1㎞。駅数は6駅で、どこの駅も駅から駅の間は1㎞もありません。

この鉄道は案内軌条式旅客システム(AGT)と言います。

ゴム用タイヤで専用の通路を走行するシステムです。現在の日本ではここしかこのシステムはありません。

この駅の周辺では大きなホテルで誰でも食事ができます。

また、映画館やイオンもあり、施設も充実しています。

成田空港に行くために作ったようなところもあります。

この路線は「山万(やままん)」という株式会社が所有しています。

この会社は1951年に繊維問屋として始まり、1964年に東京に進出し横須賀の湘南アイランドを建設しました。

その後1982年にユーカリが丘に進出しました。

主に40階以上の建物を5棟建て、一般の住宅の建設にも多く携わっている老舗の企業です。

ユーカリが丘線を走っている車両自体がユニークです。

1000形電車が開業時の1982~1983年に9両(3両編成3本)導入され、40年近く過ぎたいまも使われています。

編成は3両編成で、この路線自体に車両は3編成しかありません。

建設以降、この3編成のみで事故を起こすこともなく今日まで走っています。

この電車は中に冷房は効いていないので、夏場はおしぼりが車内においてあり、誰でも利用できます。

上記の写真は車両基地での一枚です。

上の写真の様に標準的な鉄道車両より小さく、丸みを帯びた車体は愛きょうがあります。

ユーカリの新芽を餌にしているコアラにちなみ、「こあら号」という愛称が付けられている。

そんなユーカリが丘線ですが、利用者数をはじめとした売り上げはというと山万の経営も鉄道だけに限れば赤字のようです。

2017年度は鉄道事業の営業収益が約2億6170万円だったのに対し、営業費は約3億3288万円。

差し引き約7118万円の赤字でした。

しかし、山万はユーカリが丘線の廃止方針を打ち出してはいません。

同社の本業である不動産業の営業損益(2017年度)は10億559万円の黒字のようです。

比較的容易に鉄道の赤字を埋めることができています。

そもそも、ユーカリが丘線は交通の利便性を高めることでユーカリが丘の入居者増加につなげています。

つまり不動産業の収入を増やしているのだから、鉄道の赤字は必要経費と考えれば問題ないのでしょう。

そんなユーカリが丘線のお話は以上です。また次回をお楽しみに。

友人が12月に平林寺に行きました。私も40年ほど前に行ったことがありますがすっかり忘れています。

駅でいうとJRの新座駅か東部東上線の志木駅からバスで15分くらいです。

新座市にある関東屈指の紅葉の名所であり、観光寺ではなく修行道場として確固たる地位を獲得している禅寺の平林寺です。

新座市は埼玉県の最南端にあり、東京都と隣接しています。

市のほぼ全域が武蔵の台地に位置しています。

古代から人が住み、旧石器時代の遺跡も多く、縄文時代には各地が栄えていました。

この新座という地名は758年に朝鮮半島から新羅の草などを武蔵国に移したことに由来します。

まずは総門です。拝観者を迎える茅葺屋根の堂々たる総門。山号扁額「金鳳山(きんぽうざん)」と呼ばれています。

写真はいいのがなかったので省略します。

次は山門です。

築350年の風格を湛える平林寺のシンボルです。

江戸時代前期、平林寺が岩槻から移転された際に、現在の地に移築されました。

私も40年前に行きましたが、これだけは覚えています。素晴らしい建物でした。

次は仏殿です。

端正かつ威厳ある佇まいです。

本尊には釈迦如来坐像、脇侍には迦葉尊者と阿難尊者を祀ります。

扁額は江戸中期の書家三井親和(みついしんな)の揮毫です。

続いては中門です。

総門をそのまま小さくしたような造りです。

山門、仏殿、中門の4棟は総門から一直線上に配されています。これもいい建物です。

次は戴渓堂です。

この戴渓堂には日本に書法・篆刻を伝えた独立性易(どくりゅうしょうえき)禅師を祀ります。

続いては平林寺の境内です。

雑木林を主とする広大な平林寺境内林は、総面積13万坪(東京ドームおよそ9個分)。

かつての武蔵野の雑木林の面影を残す貴重な文化財。

文化庁、埼玉県、新座市等と連携し、境内林(雑木林)の整備が行われています。

境内の憩いの場として有名な放生池です。

境内散策の憩いの場。池の水はかつて野火止用水(平林寺堀)から通じていました。中島には弁天堂があります。

続いて片割れ地蔵です。

もとは1対だった地蔵の片方を平林寺に祀ったといわれています。

最後に野火止塚です。

塚の由来や用途ははっきりしていませんが、昔から境内にあったものです。

樹林に覆われた境内の中で、空が明るく広がります。散策の途中の休憩や、待ち合わせの目印に。

これ以外にも見るところはたくさんありますが、私も忘れてしまったのでこの辺で。

また次回をお楽しみに。

やっとインフルエンザも収まりました。

私も最初に風邪にかかってしまい、3日間寝ていましたがその後1週間も出られませんでした。

その後施設の方が次々と掛かり、風邪だけだったのですが私が移してしまったのではないかと疑われました。(笑)

さて、昨年11月16.17日に開催されたお祭りの続きの話です。

八王子市追分町から高尾駅入口まで、ほぼ4kmにわたる甲州街道(国道20号)の両側に、約770本のいちょう並木が並んでいます。

季節に応じてそれぞれの風景で街を彩り、特に秋になると美しく黄葉し、道行く人の目を楽しませてくれます。

上の写真は多摩御陵に行く道です。

隣は高尾警察で、普段は静かで車庫証明ぐらいしか用事はないです。

しかし、お祭りが始まると警察は滅茶苦茶忙しくなります。

八王子いちょう祭りは、その黄葉の時期に合わせて開催されます。

このいちょう並木を守り育ててきた沿道の人々や、新旧の市民、さらに、学生や若い市民たちとの交流が盛んなこのお祭り。

八王子の街を愛する心をお互いに確かめ合いつつ、育てる機会を作り、併せて、自然と心のふれあう地域文化を創造しています。

地域の発展と社会的な拡がりを作ることを目指して、市民の活力を生かして協働のまちづくりを推進しています。

有志市民により企画され、多くの市民の参画を得て市民手づくりの新しい祭りとして実施運営されているのがこのお祭りです。

よさこい祭りの本番です。とても賑やかで老若男女が楽しんでます。

開催場所のあちらこちらでいろいろな行事が行われています。

ここではステージだけのお話をしようと思います。

東浅川を挟んで両側に多摩御陵公園があります。

16日の9:30からは近隣の幼稚園や保育園の園児たちによるパレードがあります。

その後、フラダンスステージやベリーダンスといった踊りの舞台が披露されました。

午後にはコーラスや弾き語りのアコースティックライブ。

パラスポーツ広報やステージの最後にはチアパフォーマンスやむーちゃんダンスがありました。

とりあえずこの辺まで来るとやっと紅葉が見られます。

左は高尾駅、右は大月方面です。

17日は朝から太極拳を基にした健康づくり体操が行われていました。

その後もIs dance パフォーマンスや花笠音頭が披露されていました。

午後に第45回八王子いちょう祭りセレモニーが行われていました。

これは、八王子市・苫小牧市、日光市などの姉妹都市盟約50周年記念セレモニーも一緒に行われていました。

熊野神社でお囃子が始まります。

熊野神社にみんな集まってきて賑やかになってきました。

お神楽の舞を楽しそうにやっています。

原宿関所でスタンプを押してもらってます。楽しい場所になっています。

今日はこの辺で。また月末までに次の日記を考えておきます。