διασκορπίζω ディアスコルピッゾ お金を湯水の如く使う

この記事は、ルカによる福音書16章1~4節『不正な管理人』の翻訳の仕方について記述します。新改訳訳文に対する批判も含まれているため、不快に感じる方もいらっしゃるかもしれません。その旨ご承知の上お読みください。

~ルカによる福音書16章1~4節~

輪郭の設定が終わったので、細部の解釈に入ります。

ルカによる福音書16章1~4節 新改訳

1)イエスは、弟子たちにも、こういう話をされた。「ある金持ちにひとりの管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費している、という訴えが出された。

2)主人は、彼を呼んで言った。『おまえについてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。』

3)管理人は心の中で言った。『主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、こじきをするのは恥ずかしいし。

4)ああ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事をやめさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。』

1~4節で検討すべき箇所が6つあります。

・管理人

・(財産を)乱費している

・訴えが出された

・(主人は、彼を)呼んで

・土を掘るには力がないし

・こじきをするのは恥ずかしいし

~管理人~

『管理人』と訳されたことばは、コイネー・ギリシャ語の『オイコノモス』という名詞です。

οικονομοσ(3623) oikonomos オイコノモス

管理者、会計士、執事

このお話しを見ると、『管理人』が勤めていた職場は、小麦やオリーブ油の仕入れ、卸し問屋を営む商家で、そこで店の帳簿を預かる『大番頭』として働いていたことが分かります。こんにち一部の業界で『番頭』ということばもまだ使われていますが、一般の人に『番頭』は馴染みがないことばになったので、現代語としては『会計責任者』あたりのことばが適当かと思われます。

日本語訳では次のように訳されています。

文語訳 支配人

口語訳 家令

新共同訳 管理人

現代訳 管理人

リビング 計理士

冷静に考えていただきたいのですが、農産物を商う問屋業に『支配人、家令、管理人』という職位があるでしょうか?ないですよね。現代の人が『支配人』と聞くと、蝶ネクタイをしたホテルの支配人というイメージになるでしょう。『家令』と聞くと、貴族のお屋敷にいる執事というイメージになるのではないでしょうか。『管理人』と聞くと、マンションの管理人というイメージになると思うのです。そもそも農産物を商う問屋に『支配人、家令、管理人』という職位がないのですから、従来の訳語はふさわしくないのです。

こうしたことを念頭にリビングバイブルでは『計理士』という訳語を選択したようです。『農産物問屋で働く計理士』であれば、違和感なく理解できます。リビングバイブル訳文の品質は優れているほうだと思います。通訳や翻訳において、職業、地位、身分をどう翻訳するかというのは、意外と難しいものなのですが、こうした細かなところに翻訳者のスキル、訳文の品質が表れるのです。

訳語を決めるのに、辞書の中から単語を選ぶだけでは中学生がやることと変わりありません。プロの翻訳者であれば、辞書に記載されてない別の定義がないかを検討することも必要です。また、選択した訳語が読者にどのようなイメージを与えるのかを考え、読者が読んで理解に困るような訳語、違和感を与える訳語を選択しないということも、忘れてはなりません。

オイコノモスの訳出についていえば、リビングバイブルは合格、ほかは不合格です。

~(財産を)乱費している~

『(財産を)乱費している』と訳されたことばは、コイネー・ギリシャ語の『ディアスコルピッゾ』という動詞です。

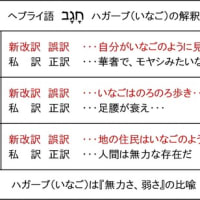

ギリシャ語 διασκορπίζω(1287) diaskorpizo ディアスコルピッゾ

・(手で握った種を)まき散らす

・(元いた場所から人、羊が)散り散りにされる

・(手元にあるお金を)湯水の如く使う

ディアスコルピッゾは、新約聖書全体で9回しか使われていないことばです。滅多に使われないことばですが、放蕩息子のお話しと、続く不正な管理人のお話しで使われています。新改訳は次のように訳出しています。

ルカ15:13 新改訳 放蕩息子

・・・弟は・・・湯水のように財産を使ってしまった。

ルカ16: 1 新改訳 不正な管理人

・・・管理人が主人の財産を乱費している・・・

『ディアスコルピッゾ』を、15章では『湯水のように・・・使った』と訳出し、16章では『乱費している』と訳語を変えています。新改訳の翻訳理念は『直訳、トランスペアレント訳』だということですが、おかしくないでしょうか?新改訳の理念通り翻訳するなら、15章も16章も同じ訳語にならなくてはならないはずです。自ら掲げる理念と違うことをやっているのです。

放蕩息子と不正な管理人は、並行関係にあるたとえ話しになっています。そのことを読者に示唆する目的で『ディアスコルピッゾ』が繰り返し使われているのです。執筆者ルカは『放蕩息子と不正な管理人は同じ人物を意味しているからね』というヒントを読者に送っているのですから、次のように訳出しなければならないでしょう。

ルカ15:3 放蕩息子

弟は・・・父の遺産を湯水のごとく使った

ルカ16:1 不正な管理人

管理人があるじの財産を湯水のごとく使っている

『湯水のごとく使う』と同じ訳語を与えておけば、ギリシャ語で読んだ時と同じように『放蕩息子と不正な管理人は関連があるんだよ』というヒントを、日本語読者にも与えることができます。

ルカが気を利かせわざわざ『ディアスコルピッゾ』を繰り返しているのですから、こういう箇所こそ『トランスペアレント訳』にしなくてはなりません。新改訳は『トランスペアレント訳』をやってはいけないところでトランスペアレント訳にし、トランスペアレント訳で訳出すべきところでやっていないのです。新改訳は、やってることがアベコベです。

~訴えが出された~

ギリシャ語で『訴える』という時に使う一般的な動詞は『カテゴレーオー』です。

κατηγορεω(2723) kategoreo カテゴレーオー

(裁判のような場で相手の罪状を)訴える

例)ルカ23:2 (祭司長たちはピラトに)イエスについて訴え始めた。

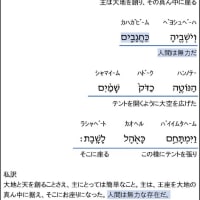

ところがルカ16:1で『訴えが出された』と訳出されたことばは『διαβαλλο(1225) ディアバロー』というギリシャ語で、新約聖書の中ではここでしか現れない動詞です。ディアバローは、その意味を調べる客観的データが極めて乏しいのですが、翻訳辞書に依存する翻訳ではダメです。翻訳辞書を見ただけでは50%しか意味が把握できないからです。ディアバローの意味を輪郭を捉える方法で解釈します。

情報源として『70人訳聖書』と『ヘブライ語聖書』に当たります。70人訳を見ると、ダニエル3:8とダニエル6:24の2か所で『ディアバロー』が使われています。参考までに日本語訳を引用させていただきますが、新改訳より新共同訳の方が適切な訳出になっているので、新共同訳で引用させていただきます。

ダニエル3:8 参考 新共同訳

さてこのとき、何人かのカルデア人がユダヤ人を中傷しようと進み出て、

ダニエル6:24 参考 新共同訳

・・・ダニエルを陥れようとした者たちを引き出させ、妻子もろとも獅子の洞窟に投げ込ませた・・・

新共同訳で『中傷する』『陥れる』と訳出されたのはギリシャ語の『ディアバロー』で、アラム語をたどると『akal qerats アカール ケラーツ』ということばになっています。ダニエル書はヘブライ語とアラム語で書かれています。

『ディアバロー』も『アカール ケラーツ』も、ほぼ同じ意味になっていることが分かります。ここで導き出されたことばの定義を、実際にダニエル書3章の文脈に当てはめ再確認します。ダニエル書3章は次のようなお話しです。

ネブカドネツァル王は法律で『国民は、王が造った金の偶像を拝まなければならない。拝まないものは死刑に処す』と定めていたのですが、ユダヤ人は拝むことをしませんでした。以前からユダヤ人を憎んでいたカルデヤ人は、待ってましたと言わんばかりに王様に告発をします。

ダニエル書3章 新共同訳

8)さてこのとき、何人かのカルデア人がユダヤ人を中傷しようと進み出て、

9)ネブカドネツァル王にこう言った。「王様がとこしえまでも生き永らえられますように。

10)御命令によりますと、角笛、横笛、六絃琴、竪琴、十三絃琴、風琴などあらゆる楽器の音楽が聞こえたなら、だれでも金の像にひれ伏して拝め、ということでした。

11)そうしなければ、燃え盛る炉に投げ込まれるはずです。

12)バビロン州には、その行政をお任せになっているユダヤ人シャドラク、メシャク、アベド・ネゴの三人がおりますが、この人々は御命令を無視して、王様の神に仕えず、お建てになった金の像を拝もうとしません。」

13)これを聞いたネブカドネツァル王は怒りに燃え、シャドラク、メシャク、アベド・ネゴを連れて来るよう命じ、この三人は王の前に引き出された。

この文脈から判断すると、ギリシャ語『ディアバロー』とアラム語『アカール ケラーツ』の意味は、『告げ口をして人を陥れる』という場面で使われることばだと分かります。

これをルカ16章1節に当てはめてみると『あの管理人は資産を湯水のごとく使っていると告げ口し、管理人を陥れようとする者がいた』という内容になり、ピッタリと文脈に合います。

新改訳は『カテゴレーオー』と『ディアバロー』のどちらも、『訴える』と同じことばに訳出していますが、これも新改訳の翻訳理念『直訳、トランスペアレント訳』から逸脱した訳し方です。新改訳の理念通りに訳出するのであれば『カテゴレーオー』と『ディアバロー』はそれぞれ異なる意味を持つのですから訳語も異なるはずです。

新改訳は『トランスペアレント訳』をやってはいけないところでトランスペアレント訳にし、トランスペアレント訳で訳出すべきところでやっていないのです。これでは有名無実の翻訳理念で、看板倒れではないでしょうか。新改訳はやってることがデタラメです。

余談になりますが、70人訳聖書はルカが生きていた時代には完訳されていました。ギリシャ語に通じているルカは、70人訳聖書を読んでいたことも考えられます。『聖書』といえば当時は『旧約聖書』しかなかった時代です。旧約聖書の中でもダニエル書の『燃える炉』のお話しは、強い印象を与えるところだったはずです。

カルデヤ人がユダヤ人を陥れる崖っぷちの場面と、管理人が退職を余儀なくされる場面、この二つの場面を、ルカはダブらせながら書いたのではなかろうか。そのような気がします。『ディアバロー(陥れる)』が使われているのは、ダニエル書とルカ福音書だけなのです。

~(主人は、彼を)呼んで~

新改訳を見ると、2節と5節で『呼ぶ』ということばが使われています。

新改訳 16:2 (主人は、彼を)呼んで(言った)

新改訳 16:5 (管理人は)主人の債務者たちをひとりひとり呼んで・・・

ところが、原文では違うギリシャ語が使われているのです。

新改訳 16:2 (主人は、彼を)呼んで(言った)

πηονεο(5455) phone フォネオー

声を出す、はっきりと声を出す、泣き叫ぶ。

新改訳 16:5 (管理人は)主人の債務者たちをひとりひとり呼んで・・・

προσκαλεομαι(4341) proskaleomai プロスカレオマイ

(上位の者が下位の者を)呼ぶ。呼び寄せる。

(上位の者がグループの中から)幾人かを選ぶ。召し寄せる。

ギリシャ語で違う単語なんだから、訳文も違うことばで訳すべきだということを言いたいのではありません。そうした言語観は間違っています。しかし、原文が何らかの理由があってことばを使い分けているのであれば、その意図を訳文に反映させなければならなりません。そうした検討を怠っているということを指摘したいのです。

2節で使われた『フォネオー』というのは、主人が大きな声で『お~い○○君、ちょっと来てくれえ!』と管理人を呼び寄せたということです。

一方5節で使われた『プロスカレオマイ』というのは、管理人が帳簿を開き、債務者リストの中から目ぼしい人物を選んで呼び寄せたということです。

新改訳の翻訳理念『直訳、トランスペアレント訳』通りに訳出するのであれば『フォネオー』と『プロスカレオマイ』はそれぞれ異なる訳語になるはずですが、理念が看板倒れになっているのです。なぜ理念に反する訳出をしたかというと新改訳にとって『直訳、トランスペアレント訳』が大切な理念なのではなく、本音は翻訳作業の単純化、手抜きで、これが新改訳の本当の翻訳理念だからです。

『フォネオー』も『プロスカレオマイ』も訳し分けるのが面倒だから『呼ぶ』に統一しておこうよ。その方が簡単でしょ。聖書の訳文が読みにくくなったって構わないさ。別に銘文を作る必要なんかないんだから、手抜きをしないとやってられないよ。委員会はそのように考えていたのでしょう。

~土を掘るには力がないし~

現代の日本人が『土を掘るには力がないし、こじきをするのは恥ずかしいし』という文を読んだ場合、土木工事の土方作業をイメージすると思います。しかし、ルカはここで土方作業ということを言いたかったのではないはずです。

『土を掘る』と直訳されたのはギリシャ語のスカプトーということばで、新約聖書の中では3回しか使われないことばですが、その3回ともルカ福音書で使われています。

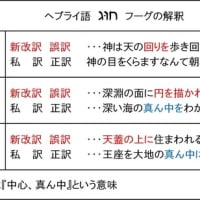

σκαπτω(4626) skapto スカプトー

土を掘る、地面を掘り下げる、地面に穴を掘る、

ルカ6:48 新改訳

・・・地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて・・・

ルカ13:8 新改訳

・・・木の回りを掘って、肥やしをやってみますから。

スカプトーは、土方作業という意味でなく、土を掘り起こすという動作を表し、畑や農園で土を耕すという意味でも使われます。不正な管理人のお話しの中で、オリーブ油と小麦に関する記述があるので、この金持ちは農産物の取引をしていたことが分かります。

このお話しを聞いた当時の人は『スカプトー(土を掘る)というのは、農作業のことだな』と理解したのではないでしょうか?つまり管理人は『今まで取引先であった農園に雇ってもらうことも考えたけど、そんな体力ないしなあ・・・』と考えた。そのように理解した方が文脈に合っています。

そうだとすると『土を掘るには力がないし・・・』と直訳するのではなく、『農作業をするほどの力もないし・・・』又は『力仕事をするだけの体力はないし・・・』と訳出した方が誤解の起きない訳文になります。こうした細かい配慮を積み重ねることが、訳文全体の品質を上げることなのです。

参考までに現代訳では『肉体労働をするほど体力は無いし・・・』と訳出しています。現代訳は細かなところまで配慮して翻訳されていることが分かります。ところが、このように細やかな配慮をした翻訳をすると『意訳をしている!原典に忠実でない!』と直訳主義者が騒ぎ出します。これこそディアバローする(人を陥れる)ことです。

~こじきをするのは恥ずかしいし~

『こじきをする』と訳されたのは、ギリシャ語の『エパイテーオー』という動詞で、新約聖書の中で使われているのは2箇所だけで、2箇所ともルカ福音書の中にあります。

ルカ 18:35 新改訳

イエスがエリコに近づかれたころ、ある盲人が、道ばたにすわり、物ごいをしていた。

επαιτεο(1871) epaiteo エパイテーオー

こじきをする、物乞いをする

放送業界や出版業界では、差別や侮辱をすることばをリストアップし、リストに挙げられたことばがタブー視されているということがあります。本来『こじき』は侮蔑を意味することばではなかったのですが、ことばが大衆化される過程で、いつしか元来の意味が薄れて行き、侮蔑的な意味あいが強くなりました。ことばは時間と共に意味を変える、そのような側面があります。

こんにち見られる差別用語の自粛を見ると行き過ぎた『言葉狩り』になっているのではないかとも感じられますが、こうした風潮は今後も続くでしょう。行き過ぎた配慮、過敏な対応をする必要はないと思いますが、10年後、社会が『こじき』をどのように認識しているかを考えると・・・聖書の訳語として『こじき』は避けた方が賢明ではないかと思われます。聖書翻訳の改定作業には、時代を反映した訳語の変更もすべきでしょう。

~16章1~4節 解釈文~

以上を踏まえ解釈文を作ります。原文放棄をしていないのでまだ訳文ではありません。

『イカサマ会計士』

1)イエスさまは弟子たちに次の話しをします。「ある金持ちのところで働く会計責任者がいました。ところが、この会計士を陥れようと企てる者がいて『ご主人様。あの会計士は、ご主人様の資産を無駄づかいしています。それも湯水のように使っているんですよ』と告げ口をしたのです。

2)あるじは大声で会計士を呼びつけると『君について聞き捨てならなぬ噂(うわさ)を聞いているぞ。とんでもないことをしてくれたな。会計帳簿を提出しなさい。もう仕事は任せない』と言い渡しました。

3)会計士は『困ったなあ。クビになったらどうしよう。力仕事は自信がないし、ホームレスは恥ずかしい。

4)そうだ。こうしておけば、顧客の誰かが面倒を見てくれるに違いない』と、あるゴマカシを思いつきます。