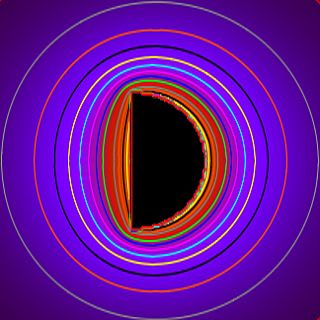

半地球の重力場の画像 - ネット検索しても、まず見つからないだろう。ありそうで無い画像だ。

「地球を半分に割ってみた」という記事で半月のような形をした地球についてはニュートンの万有引力の法則が成り立たないことを実際に引力の値を計算して示した。

つまり「半地球」のまわりの重力場は球対称ではない。それではどんな形なのだろう。だいたいの形は予想できるが実際に見てみたいということでシミュレーションして描いたのが掲載画像なのだ。結果は予想どおりだったが、ちゃんと形で見れるとあらためて納得させられる。

「重力場の理論」はアインシュタインが始めたものだ。だからこの画像で「重力場」という表現を使うのは正確ではない。正しく言うならば「等重力面」の形(の断面)である。あくまでニュートン力学(古典力学)の話なのだから。ネット検索で目立つようにあえて「重力場」と呼ばせていただいた。

半地球に近づくにつれて形が歪んでいるのがよくわかる。万有引力の法則が成り立っていたらこのような歪みはあらわれない。このような形だとやはり質点は存在しないのだ。

この図を描くプログラムを作るのは簡単だ。「地球を8000万個に分割してみた」という記事のときに作ったプログラムを半地球バージョンにし、引力の観測点を平面内で移動させて繰り返し演算させたにすぎない。微小立方体の引力の合計で3重ループ、観測点の移動は平面内で行ったので2重ループ。合計5重ループの繰り返し演算になる。半地球内部での引力はゼロに設定して半地球の形を「黒」で表現するようにした。

計算結果はいったん(X座標、Y座標、引力の値)の3つの数値としてテキスト・ファイルに出力し、グラフィックの描画は gnuplot を使って楽にすませた。手間を省いて結果が出せるのならば、それに越したことはない。

プログラムの改造にかかった時間はは30分ほど。超特急で作ったのでかなり読みにくいプログラムになってしまったからソースは公開しないでおく。観測点の移動の刻みを粗くしたので実行時間は数分程度。これくらいの精度で十分きれいな画像が描けた。またも「とねスパコン」の出番はなかった。。。

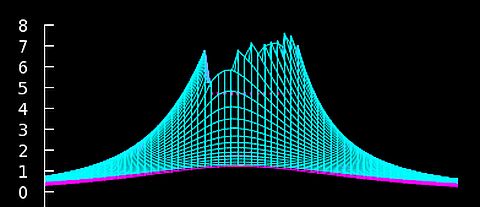

計算条件と表示条件を変えてみたのが次の画像。「高さ」が引力の大きさを表している。このように表示すると半地球の周辺部で引力の大きさが変化してく様子が一目瞭然だ。

この画像では半地球周辺部の引力の変化が目立つように、内部の「平面部分」を底上げしておいた。

横から見るとこんな感じ。上の「鳥瞰図」と左右を逆にしている。つまりいちばん上の掲載画像と左右が同じ向きである。ギザギザになっているのは観測点の刻みが粗いためで、これ以上細かくするとかえって見にくくなってしまう。本来はこの部分もなだらかな曲線になる。おおざっぱであるが右側の丸い部分のほうが左側の真っ直ぐな部分より引力が大きいことがわかる。また山腹の傾斜も左右対称でなく右側のほうが急斜面になっているのがわかる。縦軸の引力の単位はN(ニュートン)だ。

ここに至ってひとつの疑問が生じた。

この半地球のまわりを人工衛星は果たして安定した軌道で周回することができるだろうか?球体の地球ならば楕円軌道になるが、このように偏った引力圏では楕円軌道にはならないのは想像がつく。1周まわったところで元の場所に方向も含めて同じ速度で戻ってくるような軌道になるのだろうか?

「物体の質点は一般に存在しない」という記事で紹介したように「ジオイド」と呼ばれる西洋梨の形をした地球の周りを回る人工衛星の軌道は厳密に言えば楕円軌道ではないのだが安定して回っているように思える。それとも遠隔操作で軌道修正しているのだろうか?

ともかく半地球を周回する人工衛星の軌道の形が見てみたくなった。これはまた次の機会に挑戦しよう。

ブログ執筆のはげみになりますので、1つずつ応援クリックをお願いします。

関連記事:

万有引力についてのこの一連の記事を最初から読みたい方は、「僕が物理や数学にハマりだしたきっかけ - 重心と質点の話」という記事からお読みください。

こんな絵が数分で出せるとは、実はパソコンってすごいんだなと、改めて思います。

一昔前であれば、それこそスパコンでなければこんな絵は描けなかったでしょう。

あ、ホントにすごいのはプログラム作った人です、もちろん(^^);

きれいな絵だったので、自分のPCの壁紙にしてみました。

ひょっとして、時間をかければ大きなサイズとか作れますかね。。。

プログラムはホントにシンプルなものでA4出力すると1ページ半ほどです。すごくないですよ~。(笑)

グラフィック描画は全部 gnuplot にお任せですし。

> ひょっとして、時間をかければ大きなサイズとか作れますかね。。。

壁紙に使ってくださったのですね!(びっくりです。)

掲載した画像はブログ用に画像を縮小していますので、もう少しマシな解像度のを以下のリンクに用意しました。ご自由に使ってください。

http://tonechan.or.tp/personal/simulation/gravity/half_earth1.bmp

http://tonechan.or.tp/personal/simulation/gravity/half_earth2.bmp

http://tonechan.or.tp/personal/simulation/gravity/half_earth3.bmp

gnuplotのデフォルトの解像度は640x480ですので、set terminalコマンドを使えば1024x768とかに変更もできるようです。次のページにその例があります。

かぐやの軌道生データが公開される

http://slashdot.jp/~pascal/journal/425398

POV-Rayとgunplotを組み合わせれば、もっと美しいグラフィックが描けますよ。(僕はまだ試してませんが。)

スパコンを使うと今ではこんなすごいシミュレーション動画が作れるそうです。特にページのいちばん下の「加振された模型タンク内の液面挙動」の動画は感動モノですよ。

様々な重力環境における気液二相熱流動現象の研究

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/jetlab/research/twophase/index.html

壁紙になっているのは一番上のものです。

たしかに、今時のシミュレーションは本当にシャレにならんですよ。ただただ感心するばかりです。

ネット上には、「物理エンジン」と名の付くライブラリが幾つか公開されていて、興味を惹かれます。

そういったものを使って、手軽に面白いものができないものかと思案中。

それでは、また。

http://journal.mycom.co.jp/articles/2005/09/13/cedec/

きっとゲーム開発者にとって便利に使える「道具」なのでしょう。

パソコンの画面という2次元の世界に何をどこまで表現できるか、奥の深い世界だと思います。「見えない世界」を映し出すのも物理シミュレーションの醍醐味ですね。