「魏志倭人伝」に音写された三世紀の日本語をご紹介しています。

前回までは、邪馬台国の周辺20か国についてご紹介しましたが、今回はその直後の部分について、私の解釈をご紹介します。

|

原文

|

訳

|

|---|---|

| 次有奴國此女王境界所盡 | 次に「ぬ」国有り、この女王の境界が尽きる所 |

| 其南有狗奴國男子爲王 | その南に「くぬ」国有り、男子を王となす |

| 其官有狗古智卑狗不屬女王 | その官、「くくちひこ」有り、女王に属さず |

まず、奴国が再び登場しますが、「この女王の境界が尽きる所」と但し書きがあることから、これは九州北部の奴国とは別の国だと思われます。

そこで、広く日本地図を見渡してみると、本州の最南端である熊野が目につくのですが、ここには熊野という国造が置かれていたので、ここが古くから人口の多い地域だったことは間違いないでしょう。

また、熊野の古い読みは「くまぬ」であり、近くには狭野(さぬ=現在の新宮市佐野)という地名も存在するので、三世紀にこのあたりが「ぬ」国とよばれていたのではないかと考えました。

次の狗奴は、『明解漢和大字典』に狗の漢音は「こう」、呉音は「く」と書かれているので、これを「くぬ」と読んで、天竜川と大井川に挟まれた地域(久努)に比定することができそうです。

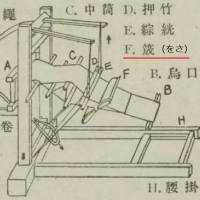

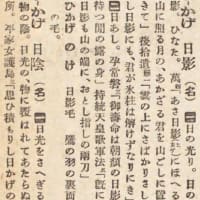

参考までに、『大日本読史地図』の「上代の東国」という地図をご覧ください。

【上代の東国(一部)】(吉田東伍:著『大日本読史地図』より)

この付近では、日本武尊(やまとたけるのみこと)が東国に遠征した際に、焼津であやうく焼き殺されそうになるという有名な事件が発生しているので、東海地方には大和朝廷に敵対する勢力が古くから存在した可能性があります。

また、『日本古語大辞典』によると、伊勢津彦という伊勢国を支配していた出雲族の神が、神武天皇の時代に東方に追いやられたという伝説が伊勢風土記に書かれていたそうですから、三世紀には東海地方が出雲族の支配下にあったと考えることは可能でしょう。

なお、奴国が熊野だとすると、「その南に狗奴国有り」という記述が成立しなくなりますが、本ブログの「壱岐から奴国へ」という記事で「東を南と書くことがある」とご紹介したように、実は「その東に狗奴国有り」だった可能性があります。

さらに、後漢書の東夷伝には、「自女王國東度海千餘里至狗奴國雖皆倭種而不屬女王」(女王国より東に海を渡ること千余里、狗奴国に至る、みな倭種といえども女王に属さず)と書かれていて、狗奴国が海を隔てて東の地にあったと明記されています。

この場合は、女王国の起点は奴国(熊野)ではなく斯馬国(志摩)と考えることが可能ですから、志摩市の的矢湾から掛川市の菊川河口まで直線距離で約110kmであることを考慮すると、千余里(100kmあまり)という記述も正確なものだと考えられます。

後漢書は「魏志倭人伝」より新しい歴史書であり、わざわざ狗奴国の情報を訂正しているということは、何か根拠のある情報を新たに入手したということなのかもしれません。

最後に、狗奴国の官、狗古智卑狗ですが、『読史叢録』には、これを「くくちひこ」と読んで、菊の古音は「くく」なので、肥後国菊池郡(現在の熊本県菊池市)の菊池彦であると書かれています。

一方、久努の東部には城飼(きかふ)という地名が書かれていますが、ここは現在の菊川市で、市の中心部を菊川が流れています。

つまり、久努にも菊という地名が存在するので、狗古智卑狗は菊川流域を支配した菊智彦であるという解釈も成り立つのではないでしょうか?

以上のことから、私は、21番目に登場した奴国を紀伊半島の熊野、狗奴国を天竜川と大井川に挟まれた久努に比定できると考えます。

なお、菊という植物が渡来したのは奈良時代末か平安時代のようですし、『日本古語大辞典』によると、「くく」は木木という意味なので、菊は当て字だと考えられます。

次回も「魏志倭人伝」の続きです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます