前回(4)構想設計から続く。

前回は、国交省が7月4日に公表した「Gデザイン50」を構想設計に見立てて、その内容を目的と戦略に分けて整理した。

今回は、構想設計に続く基本設計である。(「Gデザイン50」の基本設計は未公開と承知している。)

(5)基本設計(Basic Design)

この段階では、まず、現状分析を実施して現状とその問題点を正しく把握する。次に現状分析を踏まえて、構想を分野別に具体化する。構想を分野別に分割することを、システム開発では、サブシステム分割またはモジュール化という。

構想の一部には、ときには夢のような部分がある。そこで、構想を具体案に固めるときには、必ず次の3つの点を検証する。これを怠ると「絵に描いた餅」や「想定外」が発生する。

①技術的な裏付け(Technical Feasibility)

②経済性(Economic Feasibility)

③運用性(Operational Feasibility)

このうち、運用性は利用者の使い勝手だけでなく、法制度とビジネス習慣との相性も含んでいる。たとえば、民間企業のシステムでは、法制度(例:税法)を順守する立場をとるが、「Gデザイン50」は国家プロジェクト、法制度の遵守だけでなく法改正や新設も必要になる。また、住民の生活習慣や地縁の考慮も必要になる。この点では、東北の復興事業が参考になる。

たとえば、一つの素案の経済性と運用性に問題がなければ、それを具体案として基本設計書に記述する。その具体案をさらに詳細に定義するのが詳細設計である。この段階でも詳細案や試作品の技術的、経済性、運用性をチェックする。この詳細設計で代替案に変更することもある。

基本設計の第一ステップは現状分析、まず「Gデザイン50」が描く構想を、現状に照らし合わせて検証しなければならない。

たまたま先日、京阪神を訪れる機会があったので、「Gデザイン50」の中身を考えた。その構想にある「コンパクト」「ネットワーク」「スーパー・メガリージョン」「観光立国」を念頭に、改めて京阪神の交通ネットワークを眺めてみた。

1)現在の京阪神都市圏

「Gデザイン50」のスーパー・メガリージョンとはいかなるものかと考えて、地図上にその範囲を示そうと試みた。しかし、それは意外に難問である。よく考えると、地図上にスーパー・メガリージョンを描くこと自体がナンセンスだと気付いた。今どき、古代都市国家の城壁でもない。

地図上に線を引き、その内側はスーパー・メガリージョン、外側はそうではないというのはおかしな話である。スーパー・メガリージョンとは、新たな行政区画のように物理的に場所を特定し、法的に他の地域と区別するかどうかという疑問がある。この疑問への回答は基本設計そのものであり、運用性の検証が必要になる。

このような理由で、ここには関西の地図だけを示しておく。要は、素案も基本設計も存在しない。

関西の都市

出典:Googleの地図に筆者が距離スケールを付加

上の地図で、JR、阪急、阪神、京阪、近鉄、南海の電鉄と主要道路がカバーする地域を京阪神都市圏と仮に考える。

大まかなには、JR京都駅から10分の大津市(滋賀-地図右上)、35分の奈良市(奈良-大阪難波は38分)、関西空港(地図下方)、神戸市の西の明石市を含む地域である。人口は約1,500万人と総務省の都市別人口(2012)から推定する。将来、この辺りが「スーパー・メガリージョン」の西部になるかも知れない。

2)地域の特徴

次に「Gデザイン50」では、地域の「多様性」が「対流」を起こすと論じている。そこで、京阪神都市圏の多様性=特徴の現状をチェックする。

京都と奈良は、それぞれ1200年以上の文化が息づく人類史上貴重な古都である。単なる遺跡でなく、今も発展しているのが素晴らしい。また、風光明媚で四季の移り変わりも美しく国内外の人々を引きつける。京都は第二次大戦で米空軍が空爆を躊躇(チュウチョ)した古都である。

2050年の京都、それはわずか35年先の京都である。1200年以上の歳月から見ると、35年は誤差の範囲に納まる期間である。天変地異で京都市が陥没しないかぎり、京都の特徴が大きく変わることはない。

大阪は商業都市と同時に「食い倒れ」が有名、合理的で独特の文化がある。イロイロあるが、「オモロイ」都市である。

神戸は海運・貿易の街、洋館が目立つ「ハイカラ」な街とのイメージがる。昔は芦屋の高級住宅街では「ザーマス」婦人が有名だったが、時代とともに世代交代が進み今は耳にしない。あの頃、「ザーマス婦人会」に「商船大生は作業服で出歩かないで欲しい」と寮に注文を付けられた。そのせいで、白とワイン色の横縞セーター姿の筆者も教官に派手だと注意されたのを今も覚えている。

「多様性」が温度差となって引き起こす「対流」は「均質化」を促進すると思うが、「Gデザイン50」はそうではないという。しかし、神戸と大阪の北側にベッド・タウンが発達し、住民と街の外観には「均質化」が進んでいる。

3)交通ネットワーク

「Gデザイン50」はネットワークをキー・ワードの一つに挙げている。ここでは、分かりやすい交通ネットワークをチェックする。交通ネットワークはスーパー・メガリージョンの土台になると理解する。なお、情報ネットワークには後に触れる。

話は外れるが、壮大なローマ帝国の街道ネットワーク(*注)に比べると、「スーパー・メガリージョン」の形容は気恥ずかしさを通り越して、誇大広告の感がある。公文書の文言には珍しい「馬から落ちて落馬した」的な二重の強調、せめて、「スーパー」か「メガ」のいずれかを外せば、なんとか許容できる。(*注) pp.160-161、「痛快!ローマ学」塩野七生、集英社、2002

京阪神の鉄道ネットワークは、JRと私鉄の競争でその内容が高度に発達している。鉄道については、次の4)京阪神の主な鉄道を参照されたい。

道路のネットワークでは、名神高速道路が日本初の高速道路、尼崎(兵庫)-栗東(滋賀)は1963年7月に開業した。以来、第二京阪、第二阪奈、京滋バイパスなどで道路網の整備が進んだ。

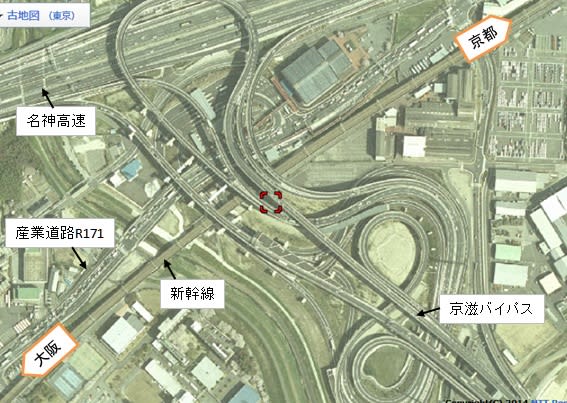

近年では、2003年に名神高速の大山崎Jct(Junction:合流点)が開通した。下の図は、大山崎Jctの所在地、山崎の地図である。

大山崎Jctの地図

出典:GOO地図に筆者が情報を付加

山崎は幅約2kmの交通の要所、その狭隘な地形に阪急京都線、JR京都線/東海道線、名神高速、新幹線(1964開業)、産業道路(R171)、京滋バイパス(旧京阪国道)、京阪本線が淀川の両岸に並走している。地図右上は京都方面、桂川、鴨川、宇治川、木津川がここで合流し、淀川となって左下方の大阪方面に流れている。

上の図の大山崎Jct付近は2~30年前は田んぼと河川敷、古くは「山崎の戦い」跡だったが、そこに航空写真のとおり本格的なインターチェンジが出現した。長年、淀川で分断されていた右岸と左岸の物流ルートが、この山崎で結合した。

大山崎Jct(2003開通)の航空写真

出典:GOO地図に筆者が情報を付加

ちなみに、山崎の水無瀬宮は在原業平の「世の中にたえて桜のなかりせば・・・」で有名(800年代)、淀川を遡上(ソジョウ)した紀貫之は、山崎でこの歌を思い出し在原業平を偲んだと土佐日記に記している(935/2/9)。また、明智光秀と豊臣秀吉の山崎の戦い(1582/6:天王山の戦い)も有名である。西国街道はJR京都線沿いに走っていた。この辺り、今も古(イニシエ)を訪ねて散策するグループをよく見かける。

4)京阪神の主な鉄道

京阪神の主な鉄道の開業は次のとおりである。ただし、下の会社名は、当時の名称ではない。

1876年 JR京都線開業(鉄道省官営鉄道)

1885年 南海電鉄開業(難波-堺・大和川)

1905年 阪神電鉄開業(大阪・出入橋-神戸・三宮)

1910年 京阪電鉄開業(京都・五条-大阪・天満橋)、阪急電鉄開業(梅田-宝塚)

1914年 近鉄開業(大阪・上本町-奈良)

淀川右岸のJR京都線の開業は早かったが運賃が27銭、一方、淀川の蒸気船は上り12銭・下り10銭だったという。このJRの高額運賃に対抗して1910に淀川左岸に京阪電鉄が開業した。

現在、京都と大阪間ではJR京都線と京阪本線と阪急京都線が並走、大阪と神戸間ではJR京都線と阪神本線と阪急神戸線が並走している。当然ながら各社は運賃、スピード、サービスで競い合っている。

たとえば、京都-大阪間の山崎付近では阪急京都線とJRの線路が接近する。今は昔の話であるが、そこは阪急の特急とJRの快速が追いつ追われつのレースを展開する有名な区間だった。

下の写真は阪急梅田駅である。

阪急梅田駅(JR大阪駅の隣り)

1番線から9番線のプラットフォームは、1番~3番は京都方面、4番~6番は宝塚・箕面方面、7番~9番線は神戸方面、それぞれ特急、急行、準急、普通などが順次発着している。プラスチックでコーティングしたプラットフォームの床は光っている。阪急は、電車もプラットフォームも清潔でいつもピカピカとの印象がある。

下の写真は、1~3番線京都方面の出発時刻表である。

京都方面の発車時刻表

上の写真は見にくいが、10分間隔で特急、準急、普通が発車する。隣の十三(ジュウソウ)駅は京都、宝塚、神戸方面への分岐駅、すべての電車が停車するので、下り9本と上り9本の計18本の電車が10分間に発着する(ラッシュ時はさらに多い)。強力な輸送力であるが、昔ほどの混雑はない。

参考だが京都-大阪(終着駅)の所要時間は次のとおりである。

◇阪急特急 43分(途中停車駅=7) 10分間隔

◇JR新快速 28分(途中停車駅=2) 15分間隔

JR快速 36分(途中停車駅=9) 15分間隔・・・新快速&快速(米原-姫路)8本/時間

◇京阪特急 55分(途中停車駅=9) 10分間隔

注意:ネットワーク上の2点間の時間帯別最短時間=電車の走行時間+乗換え時間+待ち時間

今回は地下鉄、阪急、阪神、京阪、JRで移動して気付いたが、車両と線路の高品質化、駅の改良と高架/地下化が進展した。電車の高速運転に加え、全国共通ICカードとバリア・フリー化で乗換えがスムーズになった。また、在来他社線を横に結ぶ新しい交通ルートで交通ネットワークは、ここ十数年で大きく進歩した。

次回、5)観光に続く。